中传云资讯系统

中传云资讯系统书法抗疫,苍白何来? | 吴川淮

吴川淮

艺术评论家

书法抗疫,苍白何来?

文 | 吴川淮

刊于《艺术市场》2020年7月号

从今年正月以来,伴随着疫情,以抗击疫情为主题的书画创作成了一个大主题。几乎所有的书画家,在居家隔离之际用自己手中的笔来书写情怀,歌颂抗疫英雄,表现浓浓的爱的情愫。这既是一些艺术团体的号召,也是艺术家自觉投入时代,以自己的艺术表达社会关切的方式。当下的艺术家在表现空间日益逼仄、经济下行影响艺术生产之时,也只有在一种社会主流需求中,以不同的展览,包括微信平台的展览来显示自己的影响。本文就抗疫主题的书法作品发表一种看法。

笔者是带有一种期待,盼望能够出现因为疫情而创作出来的杰作,直指人心,大爱无形。但是笔者在不同媒介、平台所见到的书法作品,可以说大部分是应景之作,是标语的重复书写,一眼就能明晰,其中没有感情的激涌奔腾,没有在大难大灾中的决绝刚烈,多的是书法家自己惯常的书写方式。书法家配合主流的形式并没有错,但作为书法家应该表现出什么?应该用作品表达出感情的真挚与关切。可以说很多作品是空洞的,是为了写而写,为了形势而写,很少能够看到为自己而写,而那些身在武汉的书法作者,虽多有抗疫书作,但也看不到以他们生命所能凝结的感情之作。大家没有进入真正的“艺术状态”,对艺术的认知有很多问题,因为疫情是灾难,艺术难道能那样无动于衷!艺术的意义,是一种“解放”,解放人的本能和创造力,作为传统意义的书法创作,依然如此。

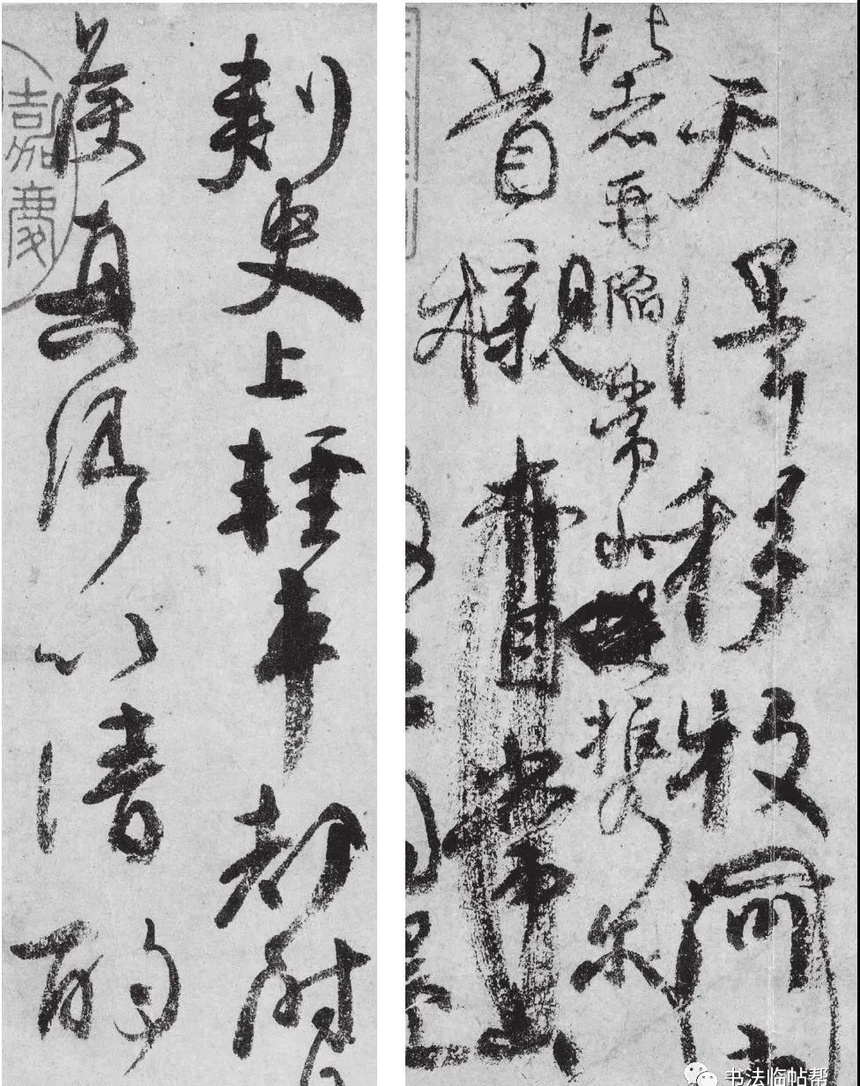

颜真卿《祭侄文稿》 (局部)

颜真卿《祭侄文稿》 (局部)

书法,仅仅是写字吗?仅仅是把已经拟好的内容用自己惯性的笔触去写就可以了吗?艺术呢?艺术所体现的当下感情因素又有多少?

书法不应该只是抄录、只是技巧,不是你写的“二王”和“苏黄米蔡”如何到位,而是这些技巧所能表现的你的激情、你的忧患、你的无奈、你的哀吟。书法在这个时代应该表现出特殊的“文本”效应,而不只是口号,不只是写出来的大爱大悲。书法所推崇的三大行书都表现了特殊时代的特殊文本,都可谓一个时代的叙事与抒情。《兰亭序》的优雅是晋代在曲水流觞之际的吟和;《祭侄文稿》完全是唐代颜真卿对于突遭劫难,为自己侄儿和国家山河飘零的直接控诉;《黄州寒食帖》更是宋代苏东坡在寒食季节,旷世孤独的一种倾泻。而当下书法家面临大灾大难的瘟疫,已经不知道临过多少经典的他们,还只是苍白地抄抄标语就可以敷衍了事了吗?

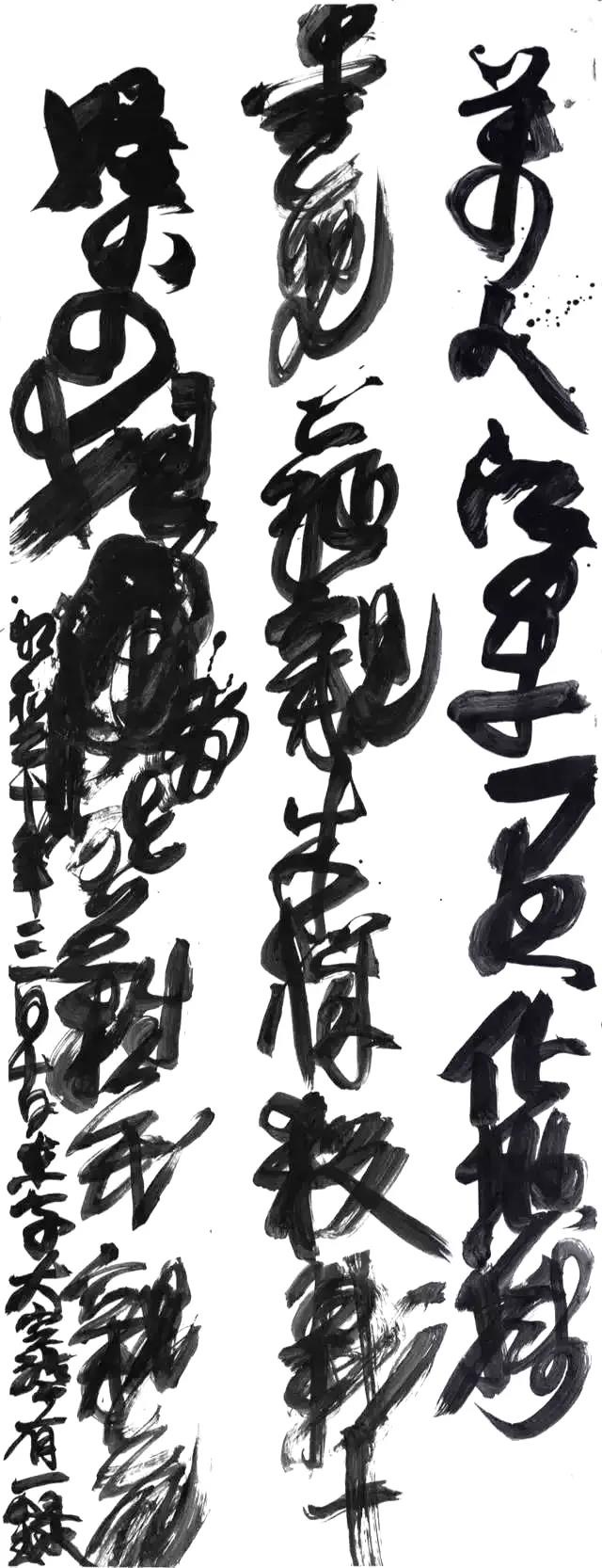

笔者在20多年前的一本杂志上看到介绍日本当代大师井上有一的作品,其中两件——《东京大空袭》和《噫!横川国民学校》令人感动。在一场大灾难过后,书法所能表现的就应该是如此的淋漓,如此的苍茫,如此的悲壮!但事实是,当代的书法家没有一个能够达到井上有一的那种书写纪事,那种浓烈情感喷发与浑无技巧中却显得非常丰富的精神内质,可以用8个字来形容当时的观感:触目惊心,目击道存。的确,在当代书法除了“炫技”之外,还有什么能够表达我们内心的书法呢?书法现在成了书法家的一张“皮”,而没有成为“骨”,没有成为和自己精神浑然一体的结合,没有现实主义也没有浪漫主义,而是拙劣的实用主义。笔者知道不可能每一个人都能达到井上有一那样的意境、那样质朴而坚定的书写,但这么多的抗疫作品中难道就没有一两件可以让我们感动,可以在那种自然状态下写出一种情感倾诉的作品吗?遗憾的是,本人迄今还没有看到。伟大的作品一定包蕴了高超的技巧,但更多的应该是感情,那种扑面而来的,让你有神经被触动的东西。井上有一的作品,具有朴质而强大的力量,以当时当地那种凄苦的书写,似乎每一笔、每一字、整个篇章都在浑然地表达着那种愤怒、无奈、哀怨、浩叹……

井上有一《东京大空袭》

井上有一《东京大空袭》

在世界的艺术史上,因为瘟疫,产生了巨著《十日谈》,产生了欧洲的文艺复兴。中国的抗战,有了蒋兆和的《流民图》,有了徐悲鸿的《田横五百壮士》《愚公移山》。我们现在遇到了这么大的疫情,封城封路,几千人的死亡,我们仅仅书写那些不痛不痒的标语就能够安抚那死去的和受伤的灵魂吗?艺术所要具备的,是一种特殊的记录,是要以艺术的形式记录我们的“史”。

疫情的艺术创作,尤其是书法创作,书写的内容本身应有高难度。书法的特殊性在于内容即形式,形式即内容,内容与形式是一体的。相比较传统的平静书写,疫情主题的创作是特殊的、意外的创作,采取草书的癫狂式的书写,或者现代书风的亢奋、激烈、变形、突变会表现得更丰富。但近10年,现代书风基本已在书坛的主流消失了,过去全国的中青年书法展览为了保持作品的多元性,总有那么几张,甚至一两张现代作品,但当代已经没有了。这些年对于现代书法的贬抑,也使不多的现代书法创作者显示出精神的委顿与创作的失调,他们也没有创作出现代意象的抗疫作品,这也是一种遗憾!从创作效果看,现代书风的作品更能以大尺幅表现雷霆万钧之力,排山倒海之势,以强烈的黑白、两极的对比,饱和的视觉冲击波来提振整个作品的效果。遗憾的是一件都没有,甚至连曾翔的那一声吼也没有听到。

为什么我们不能够创作出全民抗疫的杰作呢?笔者认为有几个原因。一是书法家缺乏作为一个艺术主体的自觉,没有那种主动为艺术而担当的精神,没有以艺术表现时代的使命感、宿命感,随众心理、随群心理严重,大家这样写我也这样写,基本是以自己惯熟的写法进行又一次的重复,而不是在现实面前对自己惯有书写提出挑战,没有写出一个新的陌生化的东西。二是很多书法家没有深厚的文学修养,没有纵深的想象和重新构造的能力,在书写的表现方面是单薄的,多是仓促上阵,依然应景应时而写,没有足够的激情去表现这样的主题。书法家们文学修养的普遍缺乏,造成了书写的单一化、单面化,造成了只追求技巧而不能达到技道并进的境界,书写是空洞的,感情是苍白的,不能感动自己焉能感动别人!三是缺乏现代意识,没有对于现代构成组合概念的理解与透悟,笔底下传统归之于传统,平常的表现是如此,疫情下的表现又是如此。疫情所带来的心灵异象,疫情所带来的扭曲痛恸,通过疫情反映逆行者悲壮,反映疫情施加于每个个体的恐惧和痛苦,都没有。书法是文字,文字很难表现出具象的东西,但文字是能够表达情绪的,文字在自己重新的组合之中能够曲折地反映一个时代的奇异,一代人的那种情结。若干年后,在艺术作品拍卖中,没有我们这个时代特殊的抗疫书法作品,将会是一代艺术家的羞辱和遗憾。此时此境没有此作,大疫情、大灾难难道真的没有触动艺术家的灵魂?

抗疫主题的书法作品数量惊人

抗疫主题的书法作品数量惊人

期待艺术的杰作,依然还要围绕着艺术作品与现代性的问题,学者王见在论述井上有一作品时曾说:“‘现代性’对中国传统文化的动摇仍然在中国持续。甚至可以说,中国传统文化或者说中国古代文化的‘现代性重建’才刚刚开始。当然,这种‘现代性’,有可能并不完全是西方文化定义上的‘现代性’。因为在中国走向现代的过程中,‘现代性’有可能包含前现代、后现代等一系列的文化现象和文化转变。”我们之所以在如此巨大的疫情上不能够产生“此时此境”的杰作,就在于我们还没有完成在传统意义上的“现代性重建”,我们没有艺术家的自觉精神,没有投入时代的主体精神,那么我们的艺术技巧、艺术想象同样也是空白的,甚至是苍白的。我们甚至不在“高原”,更不能期盼“高峰”。

法国学者皮埃尔·布尔迪厄提出了空间隐喻的概念“场域”,在“知识场域”中有艺术家、作家及学术界,场域之间发生着相互的联系与共融。在疫情期间,我们之所以没有看到感动我们的作品出现,是我们这个场域的艺术家缺乏表现这个时代的激情与投入,沉思与幻化。很多人在多年的创作中有了头衔和享受的空间,而没有想到用自己的艺术甚至超越自己的艺术去表现在疫情之中那种抗争、那种意志、那种苍茫和那种大悲大爱、大无大有的情感内蕴。

美国学者约翰·拉塞尔在《现代艺术的意义》一书中说:“一件艺术作品不仅是一件娱乐品,它还是一座思想库;一件艺术作品不仅是美好生活的一种象征,它还是一个力量的体系。”我们现在所看见的抗疫题材的书法作品,甚至包括美术作品,还没有呈现“思想库”和“力量的体系”这两种因素。疫情之间和疫情之后,这个创作的本体问题,书画家依然要反思,要叩问自己。