中传云资讯系统

中传云资讯系统季小芳:回乡创办杂技团

季小芳站在空旷的演艺厅里。面前的舞台上,几个孩子在练习顶盘子。盘子是金属材质的,有时不慎掉在台上,发出“哗啦啦”的声响。他的背后,是有400个座位的观众席。今天没有演出,那里空空荡荡。6岁学杂技至今,已过了40个春夏秋冬。季小芳说,现在他最喜欢的事,就是像现在这样,安静地看孩子们练习。有时候,他的思绪会飞到40年前,回忆起老师拿小棍抽他的情景。但更多时候,他思考的是东阿杂技的未来。因为从决定回家的那一刻起,这个念头就已经根深蒂固。

忆苦

季小芳接受记者采访 东阿县杂技团 供图

1981年,6岁的季小芳离开家,开始跟着外公家里的人生活。倒不是自己家出了什么变故,而是要去学一门手艺——杂技。彼时在他的家乡山东省聊城市东阿县,有很多杂技班。每个杂技班的规模有大有小,有男有女,有老有少,但多数是一个家族的成员,父母子女、叔伯兄弟、表亲姊妹。

季小芳外公家的杂技班也一样。班主是外公,成员有季小芳的爱人、姐姐、弟弟以及他的舅舅、表哥、表嫂等。

提起童年学艺的日子,季小芳说那时鲜有快乐,有时甚至对杂技很厌恶。

小时,季小芳的杂技老师是舅舅。几个表兄弟在一起练习,舅舅拿着小棍站在一旁。哪个人做的不好,经常被小棍抽一下。季小芳说,训练结束,几个孩子会躲在厕所里,撩起衣服,数数身上有几道伤痕。如果谁的身上伤痕最少,那他会非常高兴。

自古以来,杂技演员吃的是“跑江湖”这碗饭。季小芳也不例外,很早便跟着外公的杂技班到全国各地演出。类似杂技班的演出,地点一般是各地农村或者乡镇的庙会,时间是从每年阴历九月,即“过秋”后开始。因为这时起至开春,农人的田地里已基本没有农活,闲下来的人们习惯于把红事办一办,并搞一些庙会来热闹热闹。

季小芳记得,那时去庙会演出,杂技班几十口人坐在大卡车上,旁边是各种道具。风尘仆仆地赶到演出地点后,有时村里路窄,卡车进不去,演员们得搬着大箱子走好几里路。杂技班自带伙夫和炊具,晚上就睡在村人新建的、还没安门窗的瓦房里。

那时晚上没有电视,也没有其他娱乐方式,在村里演完庙会睡下时,杂技班的小伙子们睡在大通铺上,褥子就是麦秸。冬天没有门窗的屋里很冷,大家会拿一个茶缸子,倒上酒从通铺的东头传到西头,再从西头传回来,一人喝一口,下酒菜就是一包花生米。

季小芳说,很多杂技演员到老了,胃不好,肠道也经常出问题,其实就是常年在外演出时“吃饭凑合”落下的毛病。

决心

东阿县杂技团外景 东阿县杂技团 供图

东阿县是杂技之乡。当地的史料记载,春秋战国时期,东阿杂技就趋向成熟。更令后世敬仰的,是曹植。他曾被封为东阿王,封地便是如今的东阿县周边。有史料这样记载:“曹植善杂技,能胡舞,跳丸,击剑。”解放前的东阿县,杂技艺人圈里流行一句话:“跑马买解上大杆,跳丸地圈流行鞭。走江行会保平安,莫忘先拜曹子建。”

时光飞逝。长大后的季小芳考入了聊城市的专业杂技团,并获得了诸多荣誉。后来随着杂技市场的不景气以及诸多因素影响,季小芳也下了海,在北京等国内大城市的演出场所表演杂技。五六年的“北漂”生活,让季小芳的眼界进一步开阔,也开始思考自己和杂技的未来。

“能不能回老家,把东阿县杂技团再成立起来?”有了这个想法,季小芳的心里久久不能平静,坚定地认为自己找对了一条路。

20世纪70年代,原来的东阿县杂技团解散,很多艺人去了更高平台。2006年,回到家乡打算创办新的东阿县杂技团的季小芳,面临的困难不可谓不棘手。老师的问题,学生的问题,校舍的问题,资金的问题……但最后,季小芳都扛了下来。

“我去跟县里文化部门汇报,跟县委、县政府汇报,大家都是鼎力支持。”季小芳说,如果当初没有政府部门的保障,自己走不到今天。也能看出来,随着社会发展,各级党委政府对文化是越来越重视。

尽管有各方的支持,但真正操作起来仍有诸多难处。2008年,季小芳重新创办的东阿县杂技团正式挂牌,性质是“民办公助”。杂技团首先要有人才,第一年招生,季小芳只招到了6个学生,学费连平时的水电都不够。季小芳咬咬牙,和一起创办杂技团的姐姐、弟弟商量:3年内,大家不拿一分钱工资。结果每个人都痛快地答应了。

吃饭是食堂的大锅菜,住宿是杂技团的宿舍,练功的舞台也十分简陋……就是在这样的条件下,新的东阿县杂技团一步一步成长起来,名气越来越大。

“刚起步确实难,让人们交学费送孩子来学杂技,人家会想,你万一跑了怎么办?”季小芳说,东阿终归是杂技的起源地之一,老人比较了解杂技,也了解我这个人,所以慢慢地,新的东阿县杂技团用实力证明了家长们的选择没错。

思甜

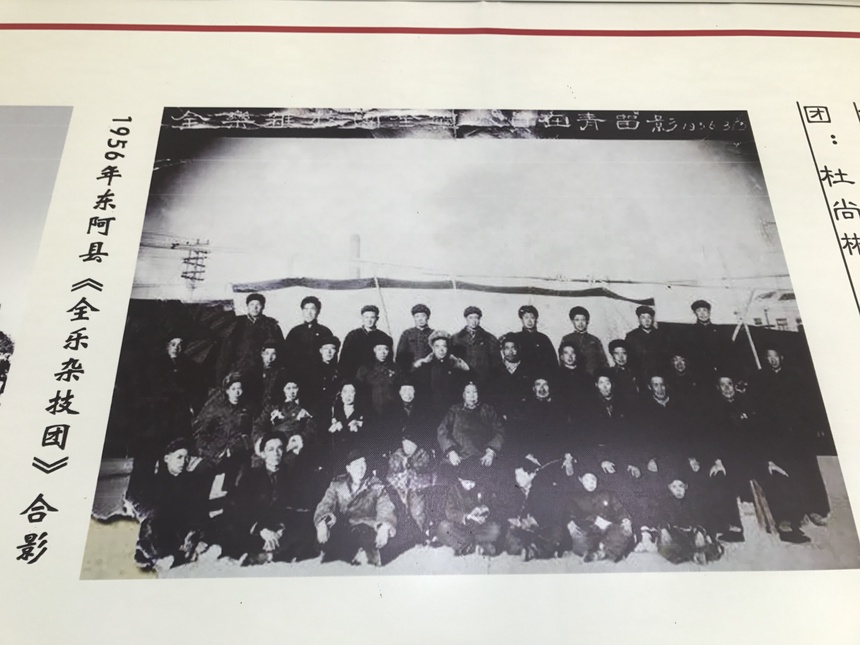

老的东阿县杂技团人员合影 苏锐 摄

老的东阿县杂技团人员合影 苏锐 摄

新的东阿县杂技团成立两年后,季小芳就组织学员们参加全国各地的大型春节联欢晚会,有时还会出国演出。2011年,东阿县为季小芳的杂技团投资建设了剧场,解决了固定演出场所的问题。

名声大了,来报名的学生越来越多。2019年,东阿县杂技团一口气招收学员100多人。这些孩子的年龄,从几岁到十几岁不等。

如今的杂技演员培养模式已跟当初不同,去年招收的这100多个孩子,采用的是联合办学培养的模式。东阿县杂技团将他们送到聊城市一所专业学校,上午学习文化课,下午上杂技课。5年期满后,统一回到东阿县杂技团就业。

季小芳说,现代人的观念跟以前不一样。以前的杂技艺人学艺就是学艺,基本不接触文化课。现在人们想着“都不落下”,5年毕业后孩子们除了杂技本领,还有个中专文凭,也算多了一份保障。

一口气招收100多人,一个县级民营杂技团能不能消化?季小芳回答“完全没问题”。他说,目前国内杂技演出市场普遍缺演员。如果自己的团里暂时用不了这么多人,可以向外地院团输送,不愁没有岗位。

季小芳说,杂技演员的缺乏,主要还是行业特点决定。人们认为这行太苦,都不愿让孩子学。另外,杂技也是“青春饭”,基本过了二十四五岁,年轻人一谈对象或结婚生孩子,就不能演了。

季小芳现在经常举一个例子,来证明杂技并非全是穷人家的孩子在学。东阿县杂技团有个女孩子,今年15岁,家庭条件特别好,但从小不爱学习。家长很头疼,就把她送到了东阿县杂技团,结果还真是一棵好苗子,练杂技的悟性特别高。别人需要一个月练会的动作,她10天就能掌握。季小芳说,有的人,天生就该吃杂技这碗饭。

2008年至今,东阿县杂技团累计培养杂技人才超500名。很多孩子经过季小芳的培养,成了月入一万元左右的杂技骨干,常年活跃在杂技比赛平台或者各地景区演艺的舞台。

如今在东阿县,每年有100场的杂技下乡演出,都由东阿县杂技团完成。下乡演出的时候,演员不在村里吃住。季小芳会叮嘱带队下乡的队长,一定让演员们吃好。他说,自己是跑庙会出来的,知道在农村演出的苦,不想让孩子们再受那个罪。

今后

东阿县杂技团展出的部分杂技物件 苏锐 摄

东阿县杂技团展出的部分杂技物件 苏锐 摄

杂技是一个高风险行业,人们图的就是“冒险”,但对演员来说则充满挑战。

大约在1983年,还是个孩子的季小芳骑着日本产的嘉陵70摩托车,在某地表演“铁笼飞车”。节目中,季小芳需要驾驶摩托车在笼子里腾挪飞转,结果不慎摔倒,左臂关节位置粉碎性骨折。至今,他的左手抬起仍无法够到自己的左肩。

季小芳说,现在每逢带队外出表演,他首先强调的都是安全。除了给演员们买各种保险,还要配齐各种防护措施。

2016年的时候,经朋友介绍,季小芳“收养”了31个来自四川省凉山彝族自治州贫困家庭的孩子。他们来到东阿县杂技团,季小芳免费提供吃住,不收学费,教给他们练杂技。后来,季小芳又无偿将他们推荐给了四川当地的杂技团,顺利就了业。

这么做图什么?季小芳说,扶贫是善举。给人家1000元、2000元,不如教给他一门谋生的手艺。帮人先帮技,这是最有效的脱贫办法。

季小芳也不是没有苦恼。在他看来,东阿杂技目前面临的主要问题,是如何留住人才。

“我在这说得再天花乱坠,你心里也有数,毕竟我这只是个县级民营团。”季小芳说,让他最头疼的是,现在杂技演员的流动性太大,一些演员好不容易培养出来,想走就走,有时甚至招呼都不打。

前几年,某地的一家省级杂技团相中了东阿县杂技团的人才,一直想方设法来挖。结果挖走了一个,又来挖第二个、第三个。挖走的都是东阿县杂技团的骨干,季小芳忍无可忍,一纸诉状将其告上法庭。后来,对方给予东阿县杂技团一定补偿,同时承诺不再挖人。

虽然收入可观,但愿意练杂技的人还是越来越少。季小芳说,现在东阿县杂技团招收的学员,基本是聊城市本地的。杂技成才不易,黄金时间也很短。有的演员练上几年,十四五岁开始上台,到了二十岁出头一谈恋爱,就面临无法外出演出等问题。

这几年,季小芳每次遇到上级领导,就会提自己的观点:东阿杂技想发展好,必须坚持事业留人、亲情留人、政策留人。

当然,季小芳这些年的坚持没有白费。为推动文旅融合发展,东阿县正在建设杂技艺术中心,届时当地将有一座能容纳两千人的室内杂技观演厅。人们白天在东阿县品阿胶,吃驴肉,晚上则能留下来看一场杂技演出。