中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 一介布衣的精神财富——序《季羡林的110个故事》

2021年,是扭转乾坤的一年。无论对世界还是对我们每个人,都是非同寻常。出生于清末的季羡林先生(1911-2009),迎来他的第110个诞辰。作为季先生的受业弟子,梁志刚学长在三年前就开始在各地宣讲季先生的故事。今年,将以《季羡林的110个故事》之名正式出版,并嘱我写序。这是我首次为学长的书作序,心中不免惶恐,但同时又觉得是责任所在。

2007年7月27日,梁志刚(左)在301医院看望季羡林先生

2007年7月27日,梁志刚(左)在301医院看望季羡林先生

季先生的弟子中,俊杰之士甚多,志刚师兄是我十分敬重的一位。他是季先生的爱徒之一,大学毕业后去了新疆部队,百万裁军时从部队转业,季先生曾派人去人事部门交涉,希望他能回北大工作而未能如愿。后来,梁志刚被任命为国家档案局中央档案馆行政财务司司长,由于远离了所学专业,他感到愧对恩师。季先生却勉励他说:“好钢使在刀刃上,行政后勤工作总要有人做,不能人人都当专家。都当专家,专家岂不要饿死!”梁志刚谨遵师命,爱岗敬业,干净干活,在行政财务司司长的岗位上一干就是13年,受到广泛好评。更让人称羡的是,他退休之后独自或与人合作,撰写了《季羡林大传》《季羡林全传》《我的老师季羡林》《人中麟凤:季羡林》等十多部著作,获得了更广泛的赞誉。

季羡林先生(中)和梁志刚夫妇

季羡林先生(中)和梁志刚夫妇

季羡林先生身上有许多光环和桂冠。除了曾任北京大学工会主席、副校长、全国人大常委,以及他坚辞的“国宝”“国学大师”“学术(界)泰斗”三顶桂冠之外,还有五六十个他想辞也无法辞的重要学术兼职。可是,在季先生心目中,他只是一介布衣。社会大众也都认同他的这个自我定位。2007年2月,中央电视台推出2006年度“感动中国”人物颁奖典礼。组委会的评语说:“心有良知璞玉,笔下道德文章,一介布衣,言有物,行有格,贫贱不移,宠辱不惊。”评委评价说:“季老不仅学贯中西,融汇古今,而且道德品德上同样融合了中外知识分子的优秀传统”,“所以,他能够做大学问,成大事业,有大贡献,他是中国现代知识分子的一面旗帜和榜样。”

1985年,季羡林先生在新疆主持“中国敦煌吐鲁番学术讨论会”,提出“敦煌在中国,敦煌学在世界”

1985年,季羡林先生在新疆主持“中国敦煌吐鲁番学术讨论会”,提出“敦煌在中国,敦煌学在世界”

多年身受亲炙的我,在和朱璇博士合著的《季羡林评传》中,将他总结为“九家一世界”,即当代中国的首席印度学家、彻悟真谛的佛学家、开宗立派的东方学家、不可或缺的翻译家、名副其实的比较文学大家、独树一帜的学者散文家、文化交流的伟大重镇、胸怀世界的敦煌吐鲁番学家、笃信马克思主义的大学问家。而“一世界”说的是传主的情感世界,其中他的爱国情怀最让人感动。他说:“即使把我烧成了灰,我的每一粒灰也是爱国的,这是我的肺腑之言。”

梁志刚在“忆季老,传薪火”——季羡林诞辰109周年纪念会上发言

梁志刚在“忆季老,传薪火”——季羡林诞辰109周年纪念会上发言

我认为:“人类有两个世界,一是物质世界,一是精神世界。物质世界最辽阔的是海洋、天空和宇宙;精神世界比海洋、天空、宇宙更宽广、深邃。了解、把握物质世界是难的,了解把握精神世界更难。一个学者能熔铸古今,汇通东西,是说他对物质世界和世俗社会有足够和深刻的认识与把握,是世俗世界中的智者。如果能经过证悟,对精神世界的真谛了然于心,能预流并揭示人类的发展大势,就从世俗社会的智者升华成为圣人。季羡林经过一辈子的努力,在晚年证悟到了精神世界的真谛,从大学问家发展到了大思想家,成了‘人中麟凤’”。

这一评价是基于我对学即精神财富和季羡林先生毕生贡献的理解。唐代魏征说:“容体不足观,勇力不足恃,族姓不足道,先祖不足称。然而显闻四方,流声后胤者,其唯学乎!”清代张之洞对学的体认又进了一步,说:“世运之明晦,人才之盛衰,其表在政,其里在学。”这说明学(学问、学识、学风)是一个民族和国家的底盘和最后防线。

《季羡林全传(上下册)》(梁志刚/著)

《季羡林全传(上下册)》(梁志刚/著)

当代中国,从立国、富国到强国,可谓人文荟萃,贤达云集,钱学森、季羡林为其自然科学和人文科学的杰出代表。季羡林为我们留下的不仅是卷帙浩繁的论著,更是一笔无价的精神财富。

季先生以百岁之身谢世。生前,他身教、言教将自己的学问、思想和学生、读者分享。在他身后,我们有责任、义务将其发扬光大,和更多人特别是年轻一代分享这笔精神财富。梁志刚深知“君子赠人以轩,不若以言”,所以多年来除了著书立说之外,还在各地宣讲季羡林的故事。

《千虑一得:学术大家季羡林论述人类文化》(季羡林/著,梁志刚/选编)

《千虑一得:学术大家季羡林论述人类文化》(季羡林/著,梁志刚/选编)

世界上,最好的传播方法就是讲故事。希腊艺术令人神往,然而马克思说“希腊艺术的前提是希腊神话。”人类的所有学说、教义和思想的传播,和艺术一样都必须依靠讲故事。听人讲故事,是人类的天性。世界三大宗教佛教、基督教、伊斯兰教的传播,哪一家能离开故事?印度著名故事集《五卷书》被誉为“王子教科书”,据说学了之后就“能通晓治国安邦之术”,甚至连“神王因陀罗也奈何不得”。梁志刚在写了近二十部著作之后,又出版《季羡林的110个故事》,对广大读者,真是一个巨大的福音。

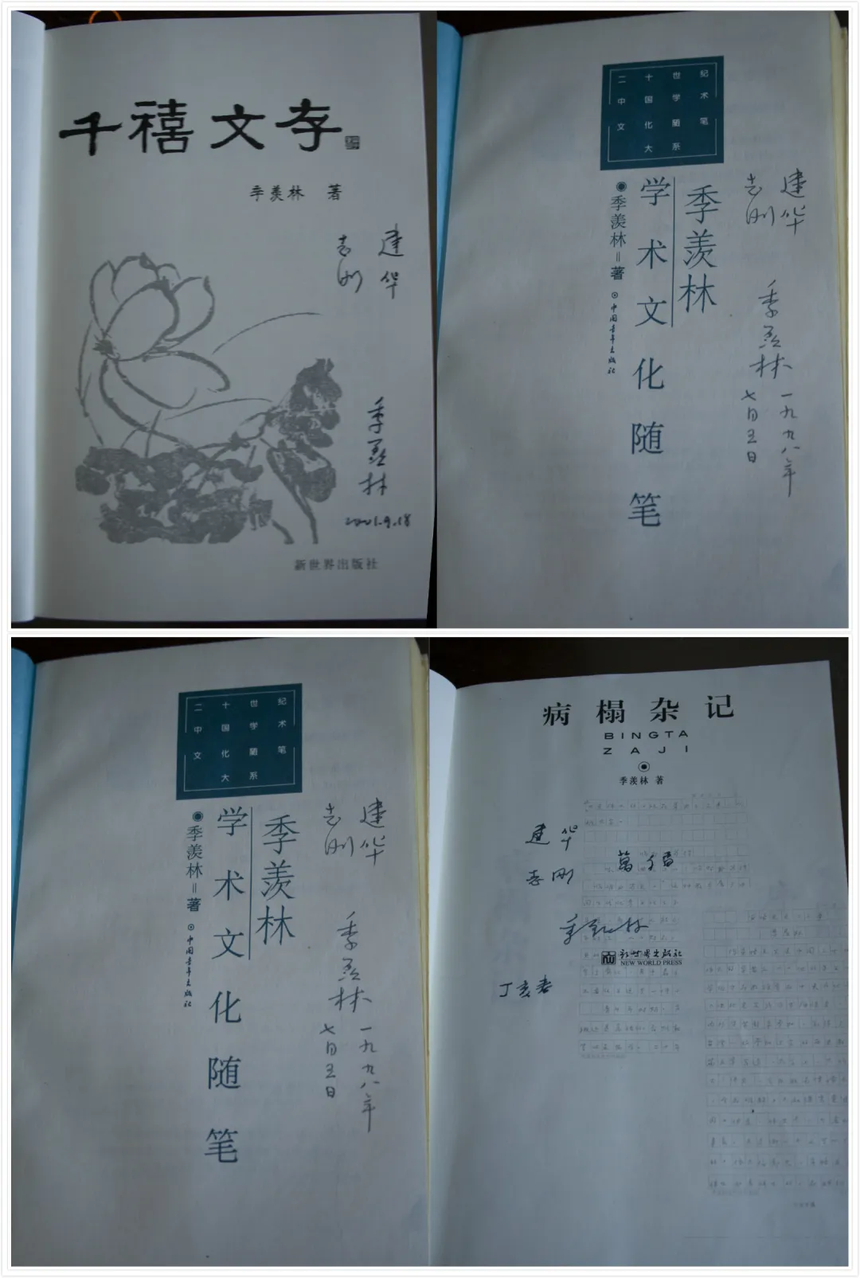

季羡林先生每有新作,都会题赠梁志刚夫妇

季羡林先生每有新作,都会题赠梁志刚夫妇

《季羡林的110个故事》其实不止110个,因为许多大故事中套着小故事,颇有印度“故事连串插入式”的写作风格。全书分《家住山东》《清华学子》《旅欧十年》《执教北大》《学术成就》《游历天下》《人中麟凤》等七章,从季羡林的青少年一直写到老年和身后,生动地用故事纪录了一个农家少年到人中麟凤的成长历程。有奋斗有成功,有欢乐有泪水,更有倔强与坚持。季先生总结人生得出结论说:“积七八十年之经验,我得出了下面这个公式:天资+勤奋+机遇=成功。”这三者中,他最看重勤奋。没有天资的人,只要肯“笨鸟先飞”,也一定能奋发有为。季先生并不认为自己的天资有多高,他的成功和及时抓住机遇有关,但最重要的是坚持不懈的勤奋。季羡林成长的故事,对于我们的读者,尤其是纠集于“起跑线”争论之苦的广大青少年及他们的家长,一定会有禾苗久旱遇甘霖之感。

国际著名印度学家,中国印度文学、中印文化关系研究专家,本文作者郁龙余教授

国际著名印度学家,中国印度文学、中印文化关系研究专家,本文作者郁龙余教授

【本文作者简介】

郁龙余教授,男,1946年生,上海人。国际著名印度学家,中国印度文学、中印文化关系研究专家。1965年入北京大学东方语言文学系印地语专业,师从季羡林、金克木、刘安武诸师,学习印度语言文学。1970年毕业留校任教,1983年升讲师。

1984年调入深圳大学中文系,1991年升副教授,1996年升教授。历任深圳大学中文系副主任、主任、文学院院长暨院学术委员会主任和留学生教学部主任,留学生教学部和师范学院顾问。2005年至今,任深圳大学印度研究中心主任。

主要社会兼职包括:中国中外关系史学会副会长,中国印度文学研究会副会长,中国南亚学会常务理事,中国比较文学学会常务理事,北京大学东方文学研究中心研究员、学术委员等。

2016年12月1日,被印度总统慕克吉于总统府举行的仪式上,颁授“杰出印度学家”奖。2019年11月,被国际儒学联合会会长刘延东聘为该会顾问。2022年1月,被聘为《深圳社会科学》顾问(2022—2024)。系中国外国文学学会印度文学研究分会第四任会长(2019—2021)。

(供图:深圳大学印度研究中心)

责编:杨晓君