中传云资讯系统

中传云资讯系统李宝群:说说我心中的谭霈生先生

1999年到2001年,我在中央戏剧学院高级编剧班学习了两年,谭先生每周都给我们授课,从创作到理论、到做人,教了我们很多东西。毕业后,我一直在搞剧本创作。我想从一个剧作者、一个学生的角度,谈谈我心中的谭先生和我在创作实践中对谭先生戏剧理论的一些感受和思考。

(一)

谭先生在我们这些剧作家心中,份量很重,地位很高。至少在北方,我所认识的剧作家中,没受到过先生的戏剧思想影响的很少。大家在一起交流时都认为:谭先生可能是影响了几代中国剧作家的戏剧理论大家。我们在内心深处,深深尊重他,敬重他!

我想,这首先要归功于先生学问的魅力,其次也要归功于先生人格的魅力。

谭霈生先生接受采访时的照片(图片来源于人民政协网)

在我这个学生眼中,谭先生首先是导师、大学者。他在理论方面的建树多、贡献大,讲课严谨缜密,鞭辟入理,力道十足,谈问题目光独到,见解深刻,让人终身受用。先生也是一名战士、一个斗士,对于他憎恶的、不能容忍的、恶劣的文化现象,他也有金刚怒目绝不留情的时候,既便是有重要领导在的公开场合里,他也一样,毫不隐讳地公开表明自已的观点和看法,非常有理论大家的风骨。

同时,在我们学生心中,谭老师也是父亲一般的长者。学生领悟力参差不齐,但如果有谁学习态度不好,他发起火来很厉害,让人大气不敢出,但是当包容的时候他又相当之包容,很多生活上、个性上的事他都一笑而过,很和蔼很可亲。

更多的时候,先生是一个很有趣、很可爱、很朴实、很厚道的邻家老头。生活中他经常不拘小节,年纪大了,有些事还需要妻子和女儿照顾,他还是一个在市场里拎着兜子买菜、背着米回家的老头儿,一个优哉游哉,坐在水边钓鱼的老头儿。

而在我看来,这个买菜老头儿是应该写进戏剧史的。我们的戏剧史经常对各种戏剧现象大书特书,对著名的编、导、演不惜笔墨,但这些亮点后边,还有一些人应该写上,谭先生就是应该写进戏剧史的一个人,还要写够他为中国戏剧做的贡献。

因为,这个喜欢钓鱼的老头,用他的理论影响了中国戏剧几代人,影响了新时期以来的中国戏剧。他培养和指导过很多当今中国最知名的剧作家,连时下最著名的导演、最出名的演员,也为能听过他的课、做过他的学生而自豪。那些后来不那么成功,乃至改行了从事其他工作的人也一样,因为当过他的学生,感到幸运荣耀。

这个喜欢钓鱼的老头,在八十年代戏剧观大讨论中成为焦点性人物,那场讨论的直接影响是,让很多戏剧人对戏剧的许多问题进行了反思,并影响了八十年代迄今,中国戏剧的发展走向。现在回头看,先生指出的问题,提出的观点,仍然振聋发聩。不仅如此,由谭先生任文学顾问、晓钟老师导演的《桑树坪纪事》,更是新时期戏剧史上的经典之作。他指导过的杨利民等学长的多部剧作,都是当时中国剧坛,最引人瞩目的重要作品。他还和他那一代各有专长、各具风采的大师级老师们,一起组成了中戏戏文系史上最豪华的教师阵容,成为戏文系的一段传奇,让中戏戏文系至今仍在戏剧人中,在热爱戏剧渴望深造的年青人中,具有强大的影响力和号召力。

(二)

先生在戏剧理论、戏剧教学等很多方面建树很多,我不是专门搞理论研究的,不想从理论上做更多的阐述,我想结合我个人从事剧本写作这些年的成长经历,说说先生的戏剧理论、戏剧思想,在几个方面对我产生的影响,给予我的帮助。

一、先生给我的影响始于八十年代。当时戏剧界有过一场戏剧观念大讨论,南北戏剧界有很多人参与,先生的文章一出来,就引起了非常热烈的讨论。我当时刚刚大学毕业,刚刚进入戏剧界,正在思考未来的创作之路怎么走?先生文章中的观点给我非常强烈的冲击,引发了我许多思考,对我后来的写作生涯影响很大。

先生在讨论中,提出了戏剧发展中一个根本性问题,他认为形式创新,尽管有其价值和意义不可忽视,但中国当代戏剧的首要任务,是要使我们的戏剧进入艺术的人学层面。戏剧是人学,戏剧要写人,要有独立的艺术品格,独立的审美价值,这样戏剧才有根,才有生命力。从这一思考出发,他梳理了整个中国话剧的发展史,梳理了中国话剧的传统,剖析了中国戏剧的现状,指出了很多症结性问题:长期以来,文艺为政治服务充当政治工具,我们的戏剧习惯于围绕各个历史阶段的政治需要乃至政策需要搞创作。急功近利的创作,公式化、概念化的创作,长期盘踞在戏剧界根深蒂固,严重损害了中国戏剧的肌体,滞缓了中国戏剧向戏剧人学前进的脚步,我们的戏剧常常深困其中。先生认为,改变这一现实,解决这一问题,不能只是从形式创新上入手,要从“戏剧即人学”这一根本性问题上寻求突破。

当时,国内戏剧界实验热、探索热,出现了一批观念、形式、手法相当新颖的剧目。很多人认为,已经从中看到了改变戏剧不景气、戏剧滑坡的希望和出路,这样一个特定背景下,先生的观点迅速引起了强烈反响,赞同的不少,不赞同的也不少。我当时也完全沉浸在形式创新的激情写作之中,读到先生的文章,受到很大震动。戏剧要立足于写人,要在写人上寻求突破,从此深深地扎根在我心中。

时间过去了很多年,现在看,戏剧观大讨论开启了中国新时期戏剧的新篇章,深刻地影响了后来的戏剧发展,而先生当时的观点至今仍有着巨大的现实意义。

中国戏剧解决了人的问题了吗?中国戏剧在建构戏剧人学的道路上,真的走得很好吗?现下很多戏剧创作和演出存在的问题,仍然是在写人方面十分孱弱。

我们的戏剧已经初步形成了多元并存的发展格局。有主流戏剧,也有非主流戏剧;有传统的现实主义写实主义戏剧,也有非现实主义的非写实的戏剧;既有国营剧团,也有民间剧团;既有大剧场戏剧,也有小剧场戏剧。林林总总、形形色色,不可谓不丰富,戏剧人已经拥有了很多新形式、新方法,新的表现手段,新的舞台技术,包括高科技的手段,而且还可以随时向国外学习一些最新的形式语言、技术、技巧。但是,只有这些就够了吗?戏剧自身的问题和困境就解决了吗?

在我看来,我们的戏剧表面热闹,内里问题丛生,仍然有很多戏没有进入写人的层面,或虽然进入了仍然停留在浅白直露的层面,而不是艺术审美的层面。

这些年,我给各地写戏很多,在很多地方,戏剧观大讨论时,大家共同认为应该扬弃的,让戏剧充当宣传工具、政治工具、公式化、概念化的创作模式,仍很普遍,而且更加急功近利,和政治上的实用主义乃至政绩上的实用主义,结合得愈发紧密了。

八十年代迄今,中国戏剧发展的历程和戏剧界的现状,都在印证先生当年的看法切中要害,确是真知灼见!怎么建立中国话剧的独立艺术品格,强化中国戏剧的人学精神?中国戏剧怎么更深入、更有力地写人、表现人?相当长一段时间内,仍是戏剧人要直面的严峻课题。戏剧独立的艺术品格建立不起来,意义的问题不解决,内容上没有质的突破,只在形式上变革仍然改变不了中国戏剧的困境。

二、先生的“戏剧情境论” 对我的戏剧创作影响相当大。它颠覆了我多年来深信不疑的“戏剧的本质是冲突”的创作理念,帮我形成了新的戏剧观。

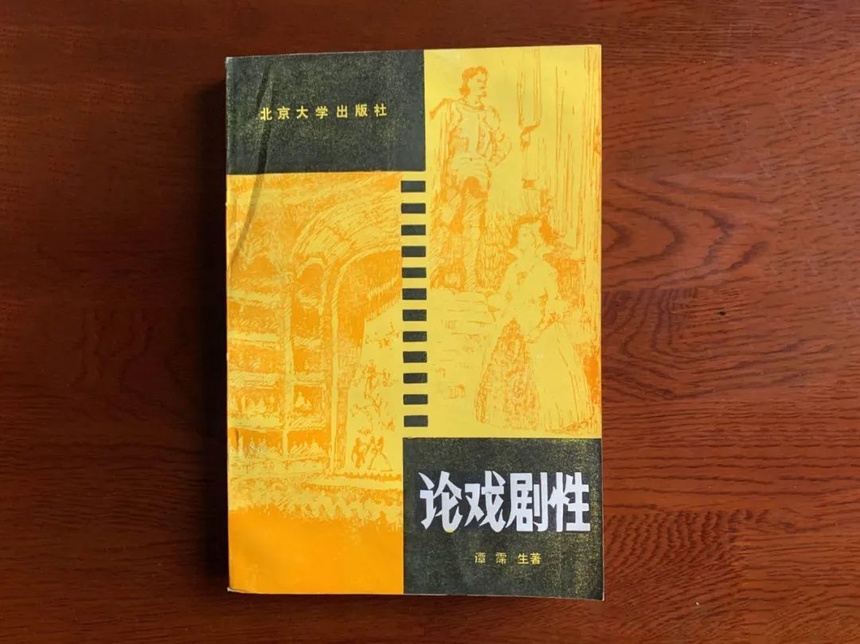

谭霈生先生的著作《论戏剧性》

先生从早期的《论戏剧性》一书开始,持续多年探寻和思考戏剧艺术自身的内在规律,围绕什么是戏剧,戏剧的本质是什么,什么是戏剧性,戏剧情境等许多重大问题进行的理论思考,他在前人研究基础上,提出的“戏剧情境说”理论,对我,包括我们这批剧作者构建各自的戏剧观,从事创作具有非常强的指导性。

很长一段时间里,国内戏剧人对戏剧有一个基本理解,“没有冲突就没有戏剧”“戏剧的本质是冲突”,这几乎是戏剧界辈辈相传的金科玉律,很多前辈把它当成看家秘藉,指点我写戏就是写冲突,我上中戏之前,基本就是用这个方法写戏的。记得入校后,谭先生给我们上第一堂课就提出,“没有冲突就没有戏剧”的说法是有缺欠、有问题的,需要讨论和商榷的。当时高导班、高编班三四十人大多面面相觑,对我们震动非常大,下课以后回到宿舍还在议论,否定了戏剧冲突说,以后我们怎么写戏呀?但当我们深入了解了先生的戏剧情境说以后,以往的信条一点点被瓦解被轰毁,戏剧情境说迫使我们重新思考戏剧,等于重建了我们对戏剧的理解。

离开中戏以后二十多年的写作实践中,我越来越发现“戏剧情境说”很了不起,每每在我的创作中起到关键作用,对我帮助相当大。

长久以来,我们习惯于创作伊始就到处找冲突,找冲突中的正面人物反面人物,正面力量反面力量,顺理成章地让他们组成不同的阵营展开冲突,推进冲突,而人物在这种创作模式里往往是概念的,是某种政治意志、或道德意志的体现者,形成了很多公式化、模式化的创作套路,我们的戏剧变得浅白直露,艺术品质很差。先生的戏剧情境说,让我们超越了这种创作模式。他把戏剧情境作为戏剧的核心命题,强调戏剧要以人为中心,要更深入地写人,更深刻地理解人、把握人、深入表现人、开掘人性,要把人、人性放到戏剧情境中,激活人、激活人性,让人性在戏剧情境中被拷问被展现。他重视情境中的人物,人物关系和人物内心的开掘,重视人物行动的动机、动因的形成、发展与变化,重视人物关系的变化演进对人的影响,重视在不断激化的戏剧情境中,表现人性的丰富性、多样性、复杂性和细微性。从而写出更具人性深度的戏剧。接受了先生的戏剧情境说,你就必须重新审视、拷问你的戏剧观。你不能再简单化、绝对化地看生活,再表面化浅白直露地做戏剧了。

很多人都在呼唤戏剧要写人,但先生不是空喊理论口号,他扎扎实实的建构自已的理论体系,而且他的理论始终对戏剧实践有很强的指导性、针对性。

我认为,戏剧界对先生的情境说重视研究得还很不够。我去一些地方,给一些青年作者讲课,他们还和我当年一样,只知道冲突不研究情境,有的听都没听说过,连一些搞理论研究的也所知很少。讲完课他们都围着我问,情境说是怎么回事?到哪找这方面的书看?看他们的一些习作,其实还是“一个主题,两个冲突阵营,三四个回合较量,五六场戏,剧终”的模式,很浅白很陈旧,这种情况急需改变。

先生既重形而上的理论思辨,也重形本身和形而下的研究;既有对戏剧史、戏剧理论史的梳理,对戏剧发展规律、戏剧本体的研究,也有对当下戏剧的思考。同时也重视对具体作家、具体文本、具体艺术实践、具体细小的戏剧技术的研究,对戏剧实践,既有宏观上的指导,也有非常直接、非常实在的帮助。他对编剧创作的规律有很深入很具体的研究,如何构建一个剧本、如何建构戏剧情境、如何塑造开掘人物、如何结构布局、如何将戏一步步推向高潮、如何经营戏剧场面、如何运用戏剧语言等方面,他都有很多真知灼见,对剧作家指导性非常强。

三、先生毕其一生,持之以恒地系统研究和深度解读中外经典名剧,先生这方面的研究成果和研究态度,对我、对许多当代剧作家都有非常大的影响。

先生一直非常重视名著的阅读、解析和深入研究。即便是在医院住院时,他床头枕边也有中外经典名著相伴,很多名著他读了不知多少遍。记得我们刚入校时,他就和几位老师为我们拉了一张长长的名剧名著书单,一再告诫我们,要花时间读经典名著,而且要细读、精读、反复读,离开中戏以后,对名著的研读也不能停止。一个优秀的剧作者,一定要养成读名著的习惯,用名著滋养你的一生。有些质量低劣的戏,看过以后要再看经典,要把那些垃圾从脑袋里排毒一样排出去。

这些年我一直记着先生的话,每年都要抽出时间读莎士比亚、契诃夫、易卜生、阿瑟密勒、迪伦马特,读曹禺的剧本,读《茶馆》,这已经变成了我的生活习惯。

我发现,对名著的阅读、理解永远没有尽头,永远有大益处、大帮助,对一个写剧本的人尤其如此,等于始终有许多高人在你身边指点你、点化你、提醒你,你可以在喧闹的戏剧现场,保持一份沉静,保持住你的审美能力和审美水准,并做出最好的选择,从容前行。名著读多了,从构思到落笔都会更有底气,更有“准星”。——我这么讲并非主张唯名著“马首是瞻”,不再做艺术上的创新和探索,艺术永远需要创新和探索,但有几十部、上百部名著经典在心里,只有益处没有坏处,因为传世经典始终在反哺当下,探索者永远应该知道,自已从哪里来要到哪里去。

在这样一个浮躁的时代,经常有一些戏被捧上天、被炒翻天,或誉为精品,或吹成神剧,还有的自称或被称为划时代的里程碑,可谓旗号飞扬,铺店林立。我们离各样的流行戏剧、时尚戏剧很近,唯独离经典名著所拥有的品质、精神越来越远。而一流的经典戏剧、一流的戏剧大师始终在那里,在默默看着我们,他们已经在岁月的长河中,经受了历史的检验,已经成为全人类文化财富的一部分,他们才是名副其实的精品。精品已经贬值,现在的剧坛反而更需要经典意识。如果我们心里真的有经典,得多少奖都会清醒,都不会头脑发热,因为和经典作品、经典作家比,我们仍有很大距离。中国话剧一百年还没有人超过曹禺,更没有产生莎士比亚、契诃夫这种世界级大剧作家。中国戏剧仍需要在经典的光辉引领下前行。

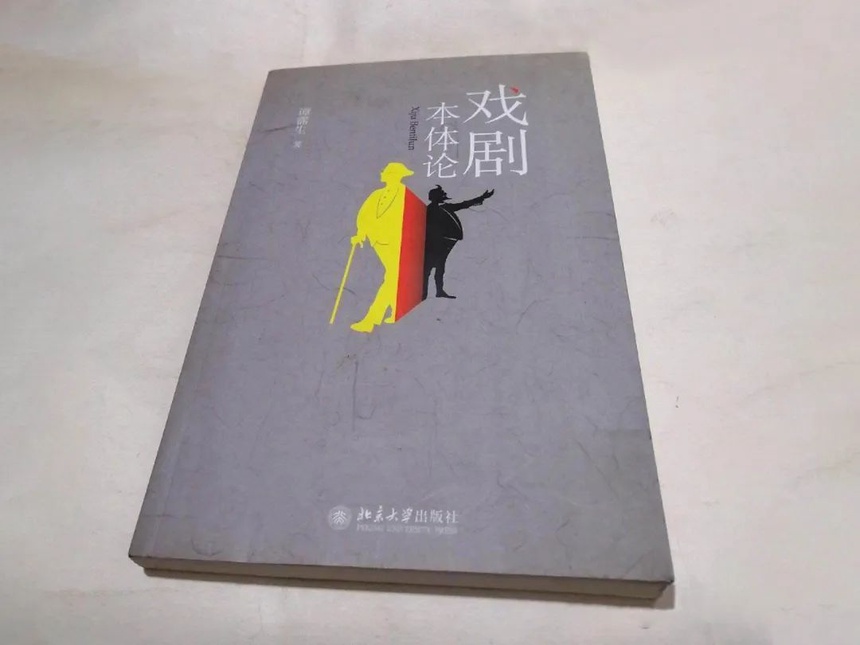

四、是先生晚年的《戏剧本体论纲》等著述和全集,以及他晚年的课堂教学,对我和我们这些有机会听他课堂教学的学生,产生了很深远的影响。

先生晚年的学术成果还没有得到学界、戏剧界的高度重视和充分研究。他晚年的戏剧思想是个宏大的学术世界,其中有很多重大理论命题,既有对他过去戏剧思想的深化,也有很多新的思考、新的着力点,可以说是他一生思考的最后结晶。

谭霈生先生的著作《戏剧本体论》

我举一个小例子,先生在课堂教学和平日交谈中,经常要求我们和他一起思考一个问题:创作主体的重塑问题。毕业前夕,先生领我们去参加香港一个戏剧活动,他给我们出的思考题目就是“创作主体的重塑与再建”。离开学校前,我去看先生,我问先生:“我的创作还存在什么问题,日后需要注意和改进?”他没有谈理论,没有谈创作,没有分析我的毕业作品,谈的是创作主体的人格构建问题,而且很中肯地指出了我性格、心态上的弱点,告诉我这些问题未来最有可能影响我的创作。先生的话不多,但很多年我都忘不了。现在看他的话,的确切中要害。这些年我的成功与失败,以及我创作上的局限性都与我的性格、心态有很大关系。

再看看这些年,国内戏剧的发展,创作主体的问题已经变得越来越突出了。

一个戏剧人缺技术、缺写作经验、缺生活、缺人生阅历,都可以通过学习和历练加以补充,但在当下日趋浮躁的社会生活环境中,想往前走,创作者的人格如何?精神情怀如何?心灵状态如何?文化视野和审美能力如何?能不能始终葆有一个强大健康、独立纯净的艺术心灵,葆有一个真正艺术家的心态,能不能对社会生活、对艺术发展、对自已的创作始终保持清醒的认识?决定着你能走多远,决定着你能不能不断超越和提升自已,写出更好的作品。面对来自政治的困扰,来自经济的诱惑,面对纷纭复杂的现实人生,很多创作者倍受煎熬。内心扭曲了,完全放弃了艺术理想,不再坚守精神家园的;不追求作品艺术品质,粗制滥造的;玩艺术,乃至一心用艺术谋利、挣大钱小钱的。很多人精神世界已一片荒芜满是瓦砾。戏剧发展肯定受制于外部环境的种种困扰,但这种来自创作主体的变异和蜕化,则是造成当下戏剧存在大量垃圾、产生大量问题的深层原因。我们不能指望外部环境迅速改变,能拯救戏剧的只有我们自已。现在和未来,我们都必须清醒地意识到这一点。

先生在二十几年前就清晰意识到强化创作主体才是戏剧发展至为重要的问题。

(三)

我个人体会:先生治学总是能越过大量现象、表象,在根本处,立言立论,在要害处发出声音。他的观点来自对戏剧史、艺术史和大量古今中外艺术现象的思考,来自对戏剧艺术的深刻洞察与不断拷问,在林林总总的艺术现象中,发现本质性的问题,看清问题的所在,用自已的独立思考形成自已的思想,自已的理论体系,而且不论多大的权威、多高的权贵,不论什么样的时代风云变幻,他都敢于以学者的风骨和艺术理论家的力量,坚持自已的学术思想,不退却、不妥协、不动摇、不放弃。

先生的理论从来都不是僵化僵死的,他一直在不停地思考,不断完善他的思考。在学校的时候,他几次和我们说,他对当年的戏剧观大讨论有过认真反思,对早期写的《论戏剧性》一书也有认真反思,认为其中有些部分、有些观点还有不完善之处,需要改进和完善。这是一个真正的学者的态度。

先生的理论从来都不是象牙塔式的、空中楼阁式的,一方面他面对戏剧本身、面对戏剧发展历史做了深入思考和理论上的建树;另一方面,面对当下、面对这个时代,面对世道人心,面对艺术发展的种种问题,他始终葆有一个思想者的犀利、敏感和洞察力,更不缺乏勇气,他对百年话剧史和当下戏剧的剖析和批判,总能切中要害。但他又不是只破坏不建设的学者,从古至今,破坏易建设难,先生其实更重建设,他用一生建立着自已的理论世界,丰富着中国戏剧的理论体系。

先生治学很沉静很内敛,从不见他叫嚣,从不见他狂躁。和他谈艺术,请教问题,很多时候他不把话完全说尽,而是点出来,点到为止,启发你去思考,去回味。交谈的时候你会很有收获很受用,数年后再回味再咀嚼,你仍能感到他思想的力量。

(四)

我很庆幸,今生能成为谭先生的学生,有机会近距离地感受到他的力量。

谭先生教我们已是二十几年前的事了,如今他已经年至九十,但他依然是有力量的,通过他的专著和文章,通过他教过的一批批学生,仍然在影响着中国戏剧。现在他的很多学生,都已经成长为中国戏剧的中坚力量,有编剧有导演,还有理论家、学者,虽然大家和先生见面少了,但在我们心中,先生一直都和我们在一起。

作为学生,我经常感到很不安,很内疚。我写的东西还不够好,远没有到先生所期许的水准,所以我的戏排出来了,总是不大敢请先生看,尽管他来看戏时,从没发过火,我还是怕他看了会失望。但这里我想对先生说:我会用一生去思考和领悟先生的思想,努力写得更好,努力不辜负先生的期望,努力实现他的戏剧梦想。

谭霈生大师工作室成立仪式上谭霈生先生与嘉宾合影(图片来源于中央戏剧学院官网)

作者介绍:

李宝群

国家一级编剧,创作过大型话剧《父亲》《矸子山上的男人女人》《黑石岭的日子》《万世根本》《风雪漫过那座山》《长夜》《兵者,国之大事》《从湘江到遵义》《香山之夜》《淮河新娘》《此心光明》《行知先生》《古田会议》等;小剧场话剧《带陌生女人回家》《两个底层人的夜生活》《两只蚂蚁的地下室》《两只蚂蚁在路上》,独角戏《乡村往事》《花心小丑》等;芭蕾舞剧《二泉映月》;歌剧《鹰》《红海滩》;儿童剧《第七片花瓣》《鸟儿飞向太阳河》等五十余部戏剧作品。作品数次获文华大奖、“五个一”工程奖、曹禺戏剧文学奖、金狮奖等国家级奖项。