中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | 中国国家话剧院原创大戏《鼓楼那些事儿》 讲述“背包法官胡同断案”的那些事儿

11月15日,由中国国家话剧院出品、演出,人民法院新闻传媒总社联合出品的原创话剧《鼓楼那些事儿》,作为2023年国家艺术院团演出演播季参演剧目和文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”入选剧目,在国家话剧院剧场首演成功。该剧首演当天,剧中原型——北京市东城区人民法院立案庭法官冯晓光和北京市西城区立案庭法官赵海都前来观看了演出,他们都对《鼓楼那些事儿》真实生动表现了基层法官的日常工作表示非常感动,同时非常感谢中国国家话剧院能够以强大创作阵容关注和反映现实生活,以文艺力量推动社会进步和发展。

塑造基层法官鲜活形象 展现新时期新北京新风貌

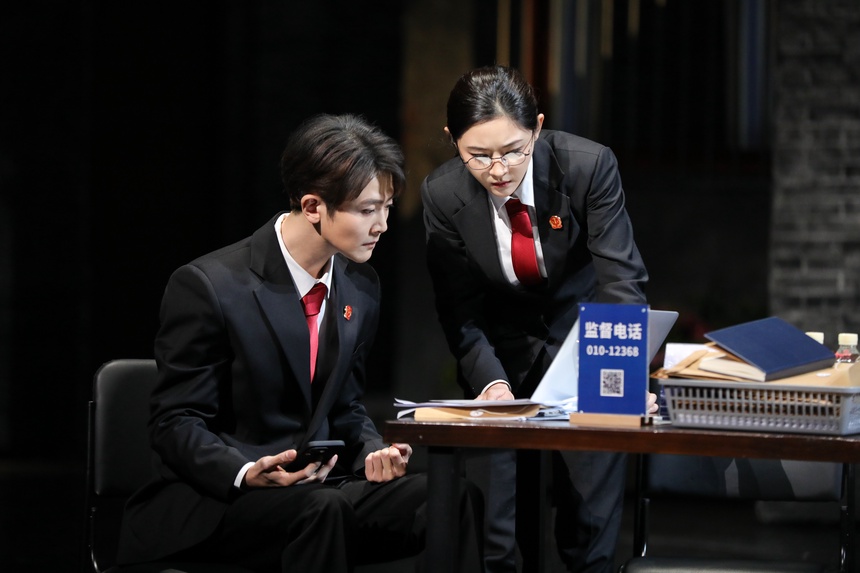

《鼓楼那些事儿》由刘深、杨浥堃编剧,林熙越导演,王琛任舞美设计,韩江任灯光设计,陈雷作曲,优秀演员刘端端、夏力薪、樊尚宏、种丹妮、刘洋、李冰、韩莺、李建鹏、丁俨等主演。作为文化和旅游部“新时代现实题材创作工程”入选剧目,《鼓楼那些事儿》聚焦新时代人民群众多元司法需求,塑造了以赵晓海为代表的“在百姓中间,离群众最近”的社区巡回法官的鲜活形象,通过讲述基层法官“入社区千家户,管群众身边事,解百姓心中结”的能动司法小故事,生动展现了党的十八大以来全面依法治国取得的历史性成就,充分体现了中国特色社会主义司法制度的独特优势。

中国国家话剧院院长田沁鑫在谈到《鼓楼那些事儿》的创作时表示,优秀的文艺作品一定要贴近真实生活、贴近广大人民,要展现出万家灯火的烟火气。这也正是剧组主创团队的初心。因此,剧中不见威严的法庭,而是中轴线穿过的“鼓楼苑”社区里的各种家长里短、人情冷暖;法官也不是穿着法袍、拿着法槌的传统法庭形象,而是每天骑着电动车、背着国徽、走街串巷,为老百姓解决无数鸡毛蒜皮琐事的“背包法官”。舞美设计王琛将老北京胡同搬到了舞台上,多重叙事空间在方寸之间自由切换,葡萄藤、石墩子、大槐树……各处逼真的细节都充溢着浓浓的京味儿。灯光设计韩江模拟自然界一天中的时间变化,用灯光效果既恰到好处地烘托人物的微妙心理,又交代了时间的流逝。作曲陈雷创作的融合传统京味与时尚元素的音乐,也巧妙烘托着剧中气氛和人物复杂的心理。剧中所发生的种种出现在人们身边、充满司法温度的故事,记录着广大人民群众积极参与基层治理、共同助力法治中国建设的时代音符。

《鼓楼那些事儿》既是一部写基层法官赵晓海的戏,也是一部群戏,有名有姓的人物非常多。《鼓楼那些事儿》也是一部展现新时期新北京新风貌的作品,其中既有新观念,又有传统老理儿,还有家庭成员之间、左邻右舍之间的各种碰撞。他们遇到的问题有婚姻调解,有遗产继承;有交通事故,有洗衣纠纷……这些人物和故事围绕着“背包法官”赵晓海的工作和生活徐徐展开,同时各种各样的司法案件穿插其间,抽丝剥茧、层层推进,牵动着观众的心。

剧组主创深入生活调查采访 以真诚表达弘扬真善美

《鼓楼那些事儿》这部原创大戏的创作缘起,与中国国家话剧院编剧刘深的一段独特人生经历有关。五年前,刘深被所在社区选为东城区法院人民陪审员。在担任人民陪审员的过程中,刘深有机会深入接触到了不少法院、法官和案件,并积累了大量珍贵详实的创作素材。刘深还了解到东城法院和西城法院都有不为大众所熟知的基层法官。他们一天到晚总背着大大的双肩背包,里面装着国徽、法袍、法槌、案卷等物品,骑着电动车,走胡同穿小巷,顶着严寒酷暑,为老百姓进行上门调解、诉调诉裁、打官司立案、巡回审判等各种繁琐的工作,把公平正义与和谐安宁送进千家万户,让首都核心区群众享受到便捷高效低成本的司法服务,被老百姓形象生动地称之为“背包法官”。

因此,刘深以东城法院“背包法官”典型人物冯晓光和西城区社区巡回法官赵海为原型人物,塑造了了一个性格阳光的年轻“背包法官”赵晓海:“他是个北京大男孩,从小在这里长大,对周围的老百姓都很熟悉亲切,所以他是带着人情味儿去跟这些大爷大妈、邻里街坊沟通,在聊着家常的状态下把普法工作做好,而且帮着有矛盾的双方和解,争取把问题解决在上诉之前,尽量不打官司。”在《鼓楼那些事儿》的创作过程中,年轻有为的青年编剧杨浥堃也加入了编剧队伍,为这个表现新北京新时期社区风貌的作品增砖添瓦。

国家话剧院在《鼓楼那些事儿》立项初期,就明确要打造一部以大北京为背景、北京味儿浓郁的现实题材作品,因此参与过多部北京题材话剧创作的林熙越成为了最佳人选。对此林熙越表示:“如何将北京风格和现实题材更好的结合,是我在创作期间最大的难题。法庭部分作为主线内容不能少,胡同街里街坊的拉家常同样不能少,在创排过程中我们也一直在平衡这个问题。现在的北京,更加多元和复杂,住在这里的人来自四面八方,大家说着南腔北调的普通话,遇到的问题和矛盾也有很多新生事物。所以我更想展现的是在这样一个环境当中人们的生活,这也是这个城市和时代的缩影。”因此,林熙越要求演员们在表演中尽量达到一种松弛自然、真情实感的状态,“我特别想排真诚的、善意的、给人带来希望的戏。因为真善美永远都是存在的。”

演员表演鲜活生动 有情有趣传递人情与温暖

曾在电影《绣春刀Ⅱ:修罗战场》、电视剧《庆余年》《上阳赋》、综艺《披荆斩棘的哥哥》中有过出色表现的国家话剧院优秀青年演员刘端端,在《鼓楼那些事儿》中饰演主人公“背包法官”赵晓海。刘端端五年前曾和编剧刘深合作过《红岩魂》,与导演林熙越更是相识多年,早就有合作的愿望。这次能够主演《鼓楼那些事儿》,刘端端表示:“非常感谢剧院的信任,把赵晓海如此重要的角色交给我来诠释,作为青年戏剧人,我有责任将如赵晓海一样的基层法官为人民服务的无私精神传递给观众,同时表达出他们身上的人情与温暖。”

该剧的最终舞台呈现离不开剧组主创的体验生活、深入采访以及编剧大量的案头工作,也离不开导演林熙越带领演员们一起在排练场里的二度创作。中国国家话剧院优秀演员夏力薪饰演的金奶奶,是从小到老生活在鼓楼苑社区的“元老”,也是有礼有面有情有义、深爱北京的“老北京”代表。赵晓海法官帮助她解决了难题,她也在无意中帮助赵晓海法官化解了韩莺扮演的女出租车司机钱瑛和崔凯扮演的奥迪司机周传雄之间的纠纷。

樊尚宏和刘洋扮演的周俊波与于海燕两口子之间的矛盾,不仅暴露出家长之间不同教育理念的冲突,同时也呈现出不同地域、文化、教育背景之间人们思维方式的不同,而小演员周楚浠扮演的女儿周小雨则让他们意识到了“爱才是最好的解决方式”。谢琳、马迎春两位老艺术家扮演的王大爷、王大妈,丁俨扮演的王大奎,李冰扮演的陈玉婷、刘锐扮演的王凯,这一家人之间的吵吵闹闹则展现了三代人之间思想观念、生活方式的差异,关于“老子继承儿子遗产”的纠纷也折射出人们面对情感和物质时所产生的各种复杂心理。

刘铜饰演的吴德普利用自己掌握的粗浅法律知识皮毛,处处想要牟利,甚至连张津赫扮演的洗衣店小汪也不放过,反映出当下社会一些人的浮躁和自私心态。姜嫄扮演的法官助理范阳、马珊珊扮演的街道居委会主任李怡然、于泓扮演的法院院长郑德清、李建鹏扮演的民警杨坤,以及众演员扮演的各位法官和调解员,都从各个角度呈现出了当代社会中法律工作人员和基层治理工作人员的努力与不易。

而种丹妮扮演的赵晓海法官女朋友许林,在面对情感、事业、生活种种两难问题时的抉择,也代表了这个时代很多年轻人所要面对的选择,让人感慨万千,回味无穷。传统的“人情儿”“老理儿”和当代“法律意识”在这里交织、碰撞,折射出一座现代化大都市的老城区,在基层法律工作者有温度、有智慧的不懈努力下,走向法制化的一个个“微观瞬间”。

整个创排过程中,中国国家话剧院三十多名优秀演员每天加班加点,积极投入到对每个人物的精心打磨和塑造中,每位演员都针对自己的角色,进行各种细节的丰富,力求每个人物都更加丰满充实、真实可信、有情有趣,为观众和舞台奉献上一部既有社会意义又有艺术价值的原创舞台精品佳作。

原型人物观看首演 各界观众高度好评

《鼓楼那些事儿》首演当天,剧中原型——北京市东城区人民法院和北京市西城区人民法院的“背包法官”典型人物冯晓光和赵海都前来观看了演出。冯晓光法官表示,之前根本不敢想基层法官处理的家长里短纠纷,竟然能够登上国家级的话剧舞台,这让他倍感振奋和鼓舞。赵海则很感谢国家话剧院创排该戏,让人民群众了解到基层法官工作的苦与乐,也了解到走街串巷巡回工作的重要性,该剧的上演,既有重要的社会意义,也有很高的艺术价值。

《鼓楼那些事儿》的上演,也引起了司法界的关注。来自最高人民法院,部分中级、基层人民法院的领导和干警代表,部分全国人大代表,和正在国家法官学院接受培训的约300名中级、基层法院干警,成为先睹为快这部作品的第一批观众。大家看完之后都表示感触颇深,受益良多。

“这是一场润物细无声的感动。话剧表现基层、表现时代、表现青年法官,既能教育人、又能鼓励人,充满了正能量。”全国人大代表、河南中医药大学省重点实验室和省国际联合实验室主任、致公党河南省委会主委司富春高度称赞剧目。“一方面,该剧有着强烈的真实感,它所选取的案例来自老百姓生活,语言通俗、直白,细节丰富、生动,让观众沉浸式上了一堂民法典普法课,同时也体会到了基层法官强烈的责任心、敬业心、爱民情怀和奉献精神;另一方面,从剧情中,我们看到了‘治未病’理念和能动司法理念的生动实践,看到了新时代法治中国建设和中国特色社会主义司法制度的成就。”

“《鼓楼那些事儿》中的赵晓海法官,是一个‘接地气’、办实事、有血有肉的法官,我们从他成功化解一起又一起矛盾纠纷的精彩表现中,感受到了一名基层‘背包法官’对职业的珍爱尊崇、对公平公正的执着守护、对老百姓的深厚情谊。”全国人大代表,国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院心内科主任医师、教授张澍表示,“我们身边其实有许多像赵晓海一样的法官。面对纠纷,他们不会简单一判了之,而是不辞辛劳、用心调解,真正化解矛盾,同时做好普法工作,从而减少矛盾纠纷的发生,极大提升家庭社会和谐。”

来自福建省莆田市中级人民法院办公室的林晶鸿认为:“《鼓楼那些事儿》令我感触颇深。这部剧节奏紧凑、剧情精彩,表演层次分明、贴近生活、真实自然,刻画了一位有温度、有情怀、有责任的基层‘背包法官’形象,生动展现了法院工作的真实场景和法官的酸甜苦辣。剧中的矛盾纠纷都是老百姓日常生活中常见的鸡毛蒜皮的琐事,正是有着千千万万个像‘赵晓海’这样的基层法官,坚守初心、信仰、责任,才能将一个个矛盾化解在基层,将为人民司法的温暖送到群众心中,让人民群众真切地感受到公平正义。”

“《鼓楼那些事儿》以话剧的形式,生动地描述出‘背包法官’走街串巷调解纠纷的日常繁忙的工作状态,体现出了法律的力度和温度。”广西壮族自治区柳州市中级人民法院法官助理袁智龙深有感触,“诉源治理是一项艰巨的任务,但我相信,只要大家有赵晓海法官这样用心用情服务人民的精神,这项任务必定在能动司法理念的贯彻与落实中功成。”

“作为一名法学生,之前可能一直停留在书本的知识中,并没有听说过‘背包法官’,但这部话剧使我深刻认识到,在实践中,一名有温度的法官应该是什么样的。”来自华东政法大学的姜懿格是最高人民法院第十三批法律实习生,赵晓海“背包法官”的形象,给她带来了一些思考。“可能并不像在法庭中那么威严,但却处处充满着人间‘烟火气’,用最朴实无华的话去讲解法律知识,用人情味连接起与当事人之间的情感纽带,从而帮助当事人梳理情感纠纷。”

(本文图片由王昊宸摄影)