中传云资讯系统

中传云资讯系统端阳五月五 民俗画中游

每年农历五月初五为端午节,也称端阳节、龙舟节、天中节。作为中国四大传统节日之一,端午节也是首个入选世界非遗的节日。其起源蕴含着深邃丰厚的中国传统文化内涵,在传承发展中又杂揉了南北多种民俗为一体,节俗内容丰富。

“虎符缠臂,佳节又端午。门前艾蒲青翠,天淡纸鸢舞。粽叶香飘十里,对酒携樽俎。龙舟争渡,助威呐喊,凭吊祭江诵君赋。”苏轼一首《六幺令·天中节》写出了我国极具特色的端午节俗文化。如今,虽然全国南北祝安康与纪念的活动多种多样、不尽相同,但是流传至今较为普遍也最广为人知的无外乎吃粽子、赛龙舟、挂菖蒲艾条与喝雄黄酒。

从古至今,我国历代画家就有用画笔表现年节时令的雅好,而在传世佳作中,描绘“端午”主题的也为数不少。在这些画作中,历代各地的端午民俗风情及传统文化底蕴得到了生动显现。

端午节吃粽子,这是中国人民的传统习俗。粽子,又叫“角黍”“筒粽”。其由来已久,花样繁多。

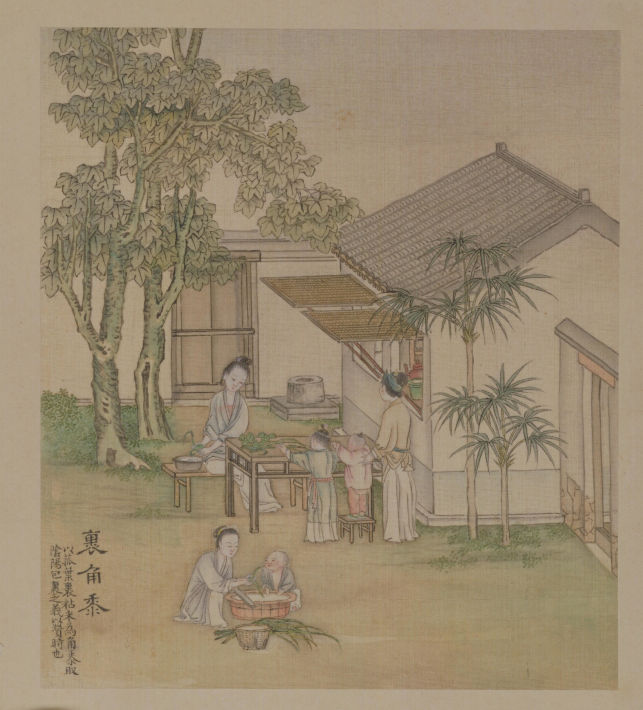

北京故宫博物院藏有一幅《端阳故事册之裹角黍》,是难得的反映古代包粽子场面的画作。《端阳故事册》为清乾隆年间宫廷画师徐扬所作,绢本设色,共8页,分别描绘了端午节期间的重要民俗活动,集中表现了历代各地的风俗习惯,每页均以隶书题写画名,并以行书对画作加以注释,以便读者进一步理解画面内容。该图册构图严谨精妙,人物造型秀逸生动,线条遒劲流畅,色彩明丽典雅,显示出作者较强的写实能力和乾隆朝宫廷绘画工整清丽的笔墨特点。

端阳故事册之裹角黍(国画) 清 徐扬 故宫博物院藏

端阳故事册之裹角黍(国画) 清 徐扬 故宫博物院藏

《裹角黍》为此册第7页,题画曰:“以菰叶裹粘米为角黍取阴阳包裹之义,以赞时也。”

在当时粽子被称为“角黍”,是用菰叶(茭白叶)包黍米成牛角状。西晋名人周处所著《风土记》中曾提到“角黍”,称“仲夏端五,方伯协极。享用角黍,龟鳞顺德”。

这幅画中表现的是几位母亲与幼儿一起包粽子,其乐融融的生活场景。其实这也是有讲究的。据史料记载,我国从晋代起就流行给粽子里加入一种名为“益智”的中药,这种药对治疗小儿尿床有奇效,并且民间普遍认为,孩子若吃下自己包的“益智粽”,将来一定能金榜题名,这也是“状元粽”的由来。

吃粽子的风俗不仅在中国盛行不衰,而且已流传到朝鲜、日本及东南亚诸国。现在,关于粽子的形式品种更为繁多,在网络上还经常出现南北甜咸粽之争。从馅料看,北方多包枣粽,好甜粽;南方则有豆沙、鲜肉、火腿、蛋黄等多种馅料,其中以浙江嘉兴粽子为著名代表。

赛龙舟

赛龙舟也是端午节十分重要的特色民俗活动。《荆楚岁时记》云:“五月五日竞渡,俗为屈原投汨罗日,人伤其死,故命舟楫拯之。”每年端午节,楚地纷纷举行龙舟竞渡活动以纪念屈原,后来逐渐演变成为民间的一项重要的端午节俗活动。

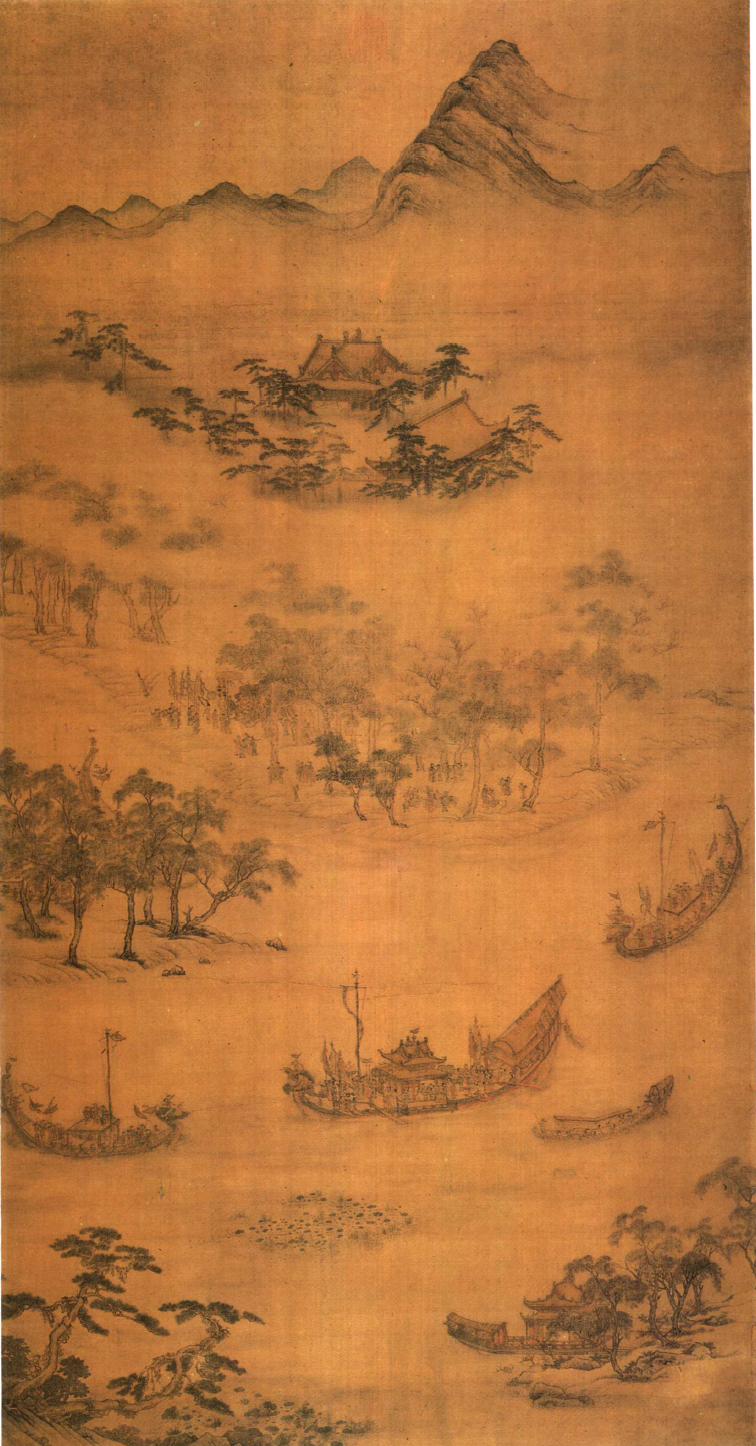

龙舟夺标(国画)元 吴廷晖 台北故宫博物院藏

龙舟夺标(国画)元 吴廷晖 台北故宫博物院藏

宋元时期,龙舟竞渡十分活跃,宋代的皇室贵族们对龙舟竞渡的表演也尤为钟爱,元代画家吴廷晖所作《龙舟夺标》一画便真实又生动地描绘了端午龙舟竞渡、观者如云的热闹场景。这幅作品中有三艘龙舟在河中竞渡,中间的龙船装饰华丽,舟中设有一亭,亭内有许多人在观看比赛;前后两舟则彩旗飘飘,锣鼓喧天,舟上的参赛选手,跟随鼓声的节奏指引,奋力划桨。溪流两旁,侍卫仪仗游行其间,观赛的百姓或立或坐,欢呼雀跃,场面十分热闹。

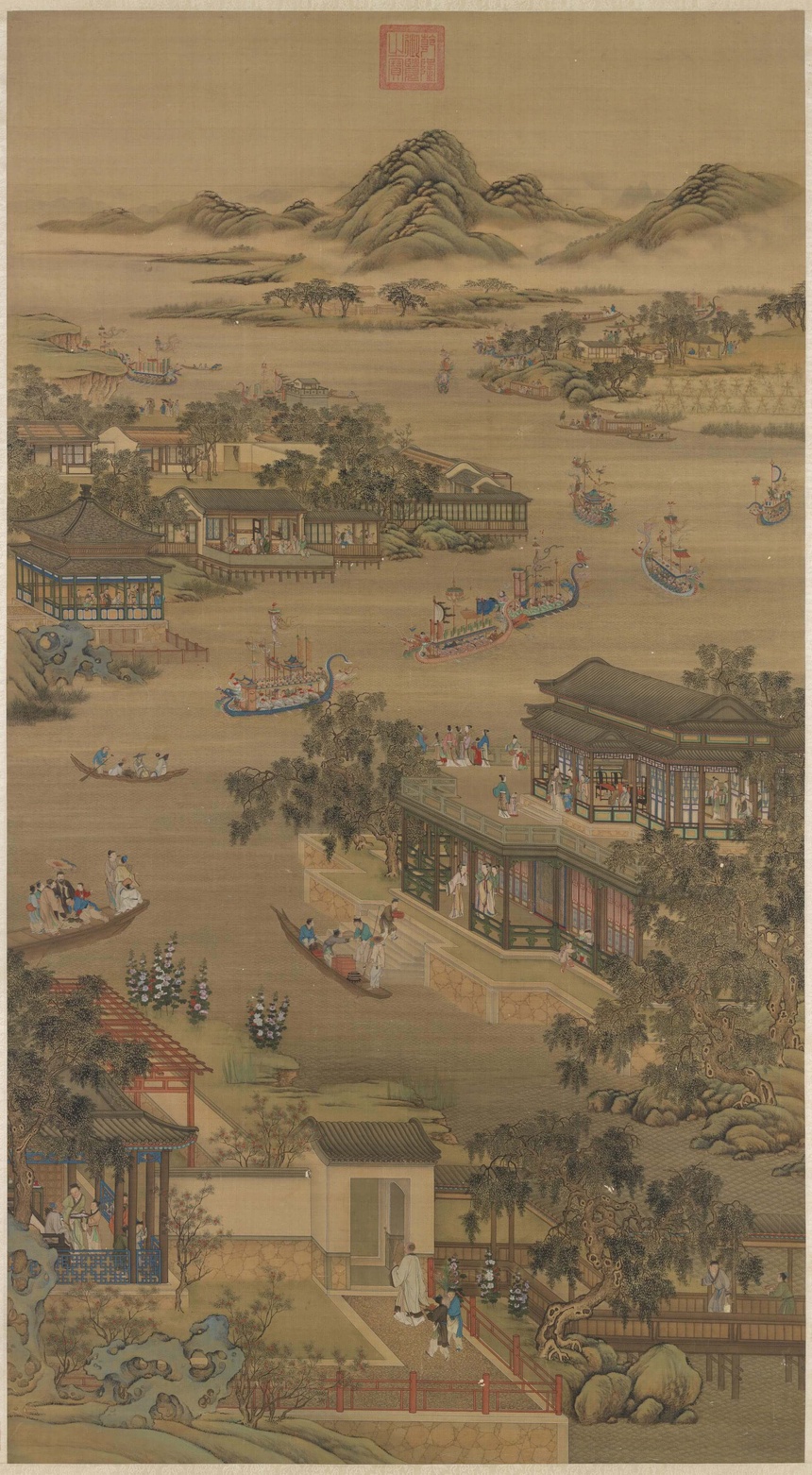

此外,北京故宫博物院和台北故宫博物院分别藏有《雍正十二月行乐图》和清院本《十二月令图》,两套均为表达农历正月到十二月间,每个月不同的民间节令与习俗的风俗画,在五月皆以竞舟为主题。其中,清院本《十二月令图》除了在每个月的场景,描绘出相对应的主要特定活动外,还在多层次的建筑空间内,搭配了同一个月里其他岁时活动。比如五月景的主要活动为龙舟竞渡,但画面左下方也同时表现了端午准备药品的习俗。据文献记载,这十二幅画轴曾在乾隆皇帝的宫廷里悬挂,每月一幅,按月更换。

十二月令图·五月(国画) 清 台北故宫博物院藏

十二月令图·五月(国画) 清 台北故宫博物院藏

关于赛龙舟其实还有一些细节也能体现出中国深厚的传统文化。比如,古代参加竞渡的龙舟其实都很讲究,基本上是做成龙的形状或在船上画着龙的形状,装饰有龙头、龙尾和鳞甲等,这也是中国有关龙文化的体现。此外,发展到今天,在端午节划龙舟也不只是一种体育娱乐活动,它更体现出人们的爱国主义和集体主义精神。

民谚说:“清明插柳,端午插艾”。在端午节,家家都清扫庭除并洒雄黄水,以菖蒲、艾条插于门楣,悬于堂中。在今天,这一习俗仍然是全国很多地方过节的必做项目。

为什么要挂艾条和菖蒲呢?这还得从“端午”名称的由来说起。据《礼记》《夏小正》《大戴礼》等文献中记载可知,自先秦以来,在古人心中,五月都是一个不好的月份,五月初五更被认为是不吉之日,传说这天奸佞当道,五毒齐出。所以,端午其实是个恶日、毒日。古人为避“端五”忌讳,而称之为“端午”。为了防五毒和防病,人们在这个时间经常提前准备很多草药,而艾是一种重要的药用植物,可制艾绒灸穴,能治病也能驱虫。五月又正值艾草生长的旺期,于是端午这一天,人们便会将新采的艾条编织成人形,悬挂在自家门口,祈祷消除毒灾。菖蒲因其叶子形状似剑,民间方士称之为“水剑”,说它可“斩千邪”,所以被认为是中国传统文化中可防疫驱邪的灵草,与艾一样都有驱邪避害的寓意。

端阳故事册之悬艾人(国画) 清 徐扬 故宫博物院藏

端阳故事册之悬艾人(国画) 清 徐扬 故宫博物院藏

徐扬《端阳故事册》中第5页《悬艾人》这一册即描绘了这一风俗。画上题字曰:“荆楚风俗以艾为人悬门户上,以攘毒气。”

因端午这一天的不祥之意,也使得古人要求自身在端午时节要清洁雅净、清除杂念、安神静息。如《礼记·月令》中载文:“仲夏,阴阳争,死生分,君子斋戒,止声色,节嗜欲”;《吕氏春秋·仲夏记》一章中也规定人们在五月要禁欲、斋戒。所以,端午节背后所蕴含的特殊节日文化,也体现出祖辈智慧训诫的深意。如今,端午节大家互祝“安康”而不是“节日快乐”的文化背景也正是基于此。

唐代段成式的《酉阳杂俎》卷一中记载:“北朝妇人,五日进五时图、五时花,施之帐上。”端午节插花的风尚,自北朝以来逐渐受到宫廷和民间的重视,也成为端午习俗之一。在描绘端午的节令画之中,花卉清供类的数量蔚为大观。

端阳景图(国画)清 余穉 故宫博物院藏

端阳景图(国画)清 余穉 故宫博物院藏

清代余穉所绘的《端阳景图》是端午花卉图的代表作。在画面中,作者将菖蒲、蜀葵、豆娘、蟾蜍和青蛙等动植物生动逼真地刻画在一起,营造出一派生机盎然、欣欣向荣的景象。这些动植物均与端午风俗有关。蜀葵的花和叶具有解毒散结的功效,外用可以治痈肿疮疡,所以,它在人们的心中同菖蒲一样有辟邪的作用。在端午节这天有很多人会在家里插蜀葵,因此它又得名“端午花”。蟾蜍作为“五毒”之一,也与端午渊源颇深。五月捉取蟾蜍的习俗,在《淮南子》《帝京景物略》《吴越风土录》等文献中都有所记载,据说蟾酥可用来解毒,治疮瘤疙瘩,因而端午节捉蟾蜍也是为了祛病解毒。现在我国南方和北方的一些地区仍保留着这一习俗。另外,根据文献记载,在古代端午节这天,江南一带的妇女有佩戴“豆娘”头饰的风俗,以起到驱邪辟疫之作用,所以作者也绘有两只豆娘在此图上方。

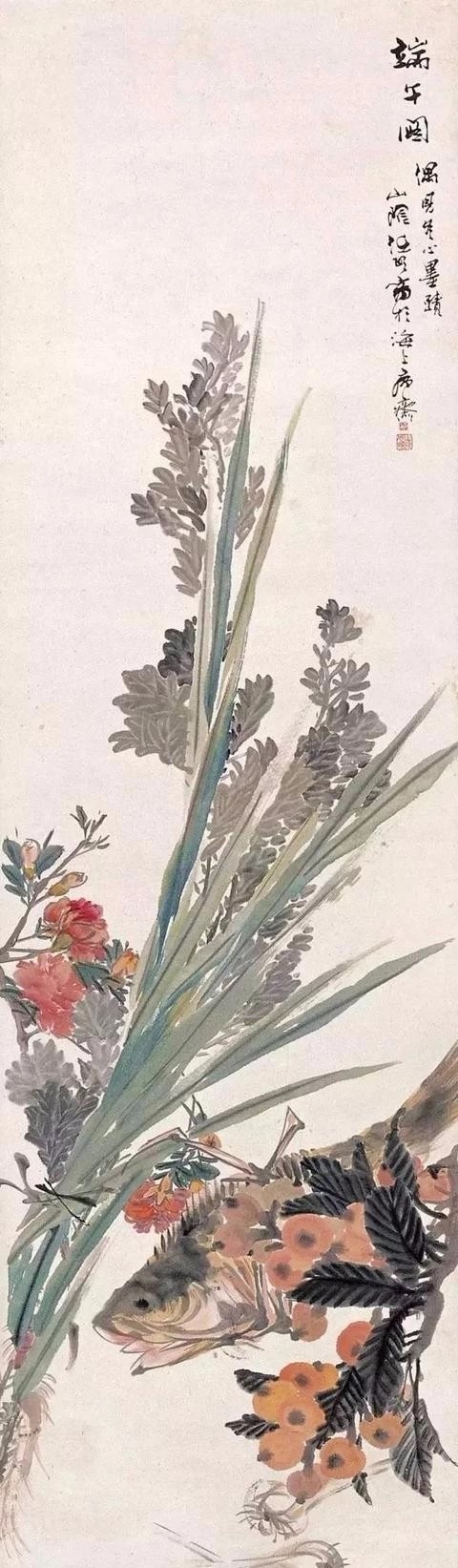

端午图(国画) 清 任伯年

端午图(国画) 清 任伯年

在清晚期画家任伯年所绘的《端午图》中,除艾草、菖蒲、蜀葵之外,还出现了另外几件与端午习俗有关的物象。在传统习俗中,中国江浙一带,过端午吃“五黄”成俗,反映出中华文化中五行养生药食同源的观念。端午节时已经进入燠暑仲夏,人们容易胃口差;五脏中的脾气属黄,所以黄色的食物多具有养护脾胃的功效,因此,画中的黄鱼、枇杷属于端午节的保健风物。大蒜自古就是天然杀菌剂,有“天然抗生素”之称。在湖南、河南、浙江等地区,端午节这天,人们会将事先准备好的大蒜和鸡蛋放在一起煮,在早餐时食用。任伯年是浙江绍兴人,自然对这些端午“食令”习俗甚为熟悉。因而可以说,画面中的这些动植物即构成了他个人的端午印象,也勾连出来自其生活环境的独特传统文化底蕴。