中传云资讯系统

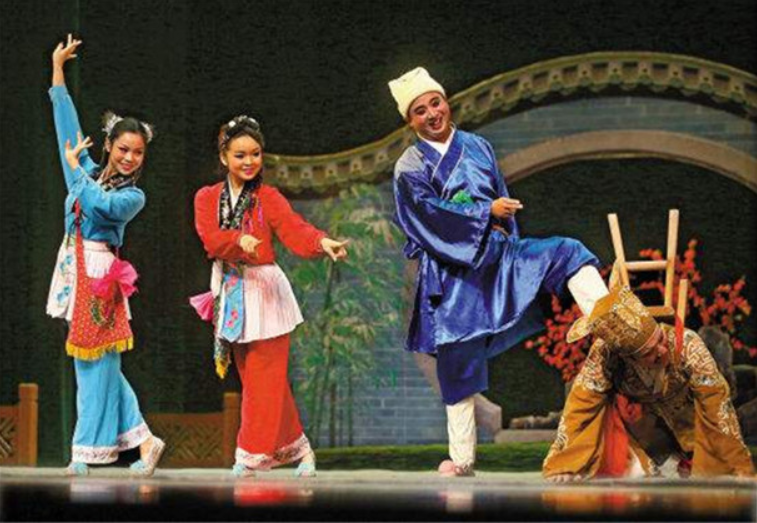

中传云资讯系统戏曲·瑞昌采茶戏 | 俗称“糯米采茶”的传统戏曲剧种

瑞昌采茶戏是一种古老的传统戏曲剧种,是赣北地区最具有代表性的地方剧种,其唱腔抒情柔美、表演简练朴实,具有浓郁的地方特色。俗称“糯米采茶”(以形容之甜美)。

因流传较广,瑞昌采茶戏在赣北采茶戏中极具代表性和影响力,深受广大观众的欢迎和喜爱。

艺术起源

瑞昌采茶戏,旧称茶灯戏,进入半班以后更名为采茶戏,民间俗称茶戏。

早在明代,瑞昌一带的灯彩十分盛行,每逢元宵春节至二月花朝人们都要结队玩灯贺彩,热闹非凡。明末赣东茶灯戏传到赣北,与瑞昌灯彩相结合,便形成了瑞昌特色的茶灯戏。清乾隆三十年(1765年)洪水横溢,江堤尽溃,灾民外出,逃荒而来的黄梅采茶戏三角班,便在赣北又与瑞昌茶灯戏揉合一起,从而形成了瑞昌采茶民间小戏,后称采茶戏。

1986年,瑞昌采茶戏被更名为“九江采茶戏”载入《中国大百科全书》,1999年出版的《中国戏曲音乐集成·江西卷》又将更名的“九江采茶戏”更正为“瑞昌采茶戏”入编。

艺术特点

瑞昌采茶戏形式短小精湛,唱腔十分丰富,不仅有完整的正本唱腔,还有近百首小调,内容大多数反映当地民间流传的故事。如:姊妹摘茶,商贾蔡呜凤辞店,米行伙计张朝宗告经承,喻老四推车赶会,灾民李乙卖女等。

在板式、结构、调式、旋律上具有各自的特点:有的唱腔优美流畅、婉转柔和、渲染力强;有的唱腔顿挫有致,刚劲有力,充满生活气息。许多声腔都是乡村百姓熟悉的土腔土调,台上唱上句,台下接下句,戏声人气融为一体,是形成近二百年来群众喜闻乐见的民间戏曲艺术表演形式。

代表艺人及剧目

瑞昌采茶戏艺人历代都巡演于赣、鄂、皖边境的城镇与乡村,艺人之间长期交往、相互搭班、教戏学戏、取长补短,形成了瑞昌采茶戏的独特风格,也造就了一批演艺人才,产生了一大批优秀剧目。

杨开仟(1905-1974),艺名大老杨,瑞昌洪下源瓜山北杨人。瓜山班第六代传人。自幼家境贫寒,十二岁拜师学艺,专功旦角,喉嗓甜润悦耳,清脆动听。享有“茶戏小旦王”“红七县”“盖三省”的美誉。几代旦角中坚均出其门下,如杨能美、邓见学、陈战珠等。其代表作《劝细姑》1958年被江西人民广播电台收录存档。

杨能美(1919-1989),艺名细老杨,瑞昌洪下源瓜山南杨人。十八岁学艺,师从杨开仟。代表作《红梅惊疯》《游春》等。

邓见学(1927- ),艺名细老邓。瑞昌洪下源瓜山老屋邓人,十三岁拜师杨开忏,曾为名噪一时的茶戏男旦。进入专业剧团后,歇艺授徒,专心教学,瑞昌采茶剧团名角名旦大多出自其门,如:邓莜玲、余宝琳、王月英、潘彩云、朱巧敏等。代表剧目有《小辞店》《思怀》《赶学》等。

周平钊(1924-1994),艺名海子。瑞昌洪下源瓜山周村人,十岁学艺,攻生行兼唱霸腔(即花脸)。代表剧目《染围裙》《方卿拜寿》等。

邓莜玲(1944-1968),瑞昌采茶剧团主要演员,头牌花旦。师从邓见学。她扮相清秀,嗓音甜润。代表作有《三姐下凡》《刘三姐》《江姐》等。

(文中图片均来自于网络)

责编:杨晓君