中传云资讯系统

中传云资讯系统卫仓,古城遗忘的角落,聊城往事的铭刻

在今天的聊城,人人知晓光岳楼,无人提起平山卫。其实平山卫的时间更为久远,而且光岳楼就是平山卫指挥佥事陈镛用筑城剩下的木料建造的。

平山卫,这个听起来古老而又陌生的名字,究竟见证了聊城多少岁月,这一切都被默默的保留在了位于古城楼东大街的卫仓里,这里距光岳楼仅100米左右。

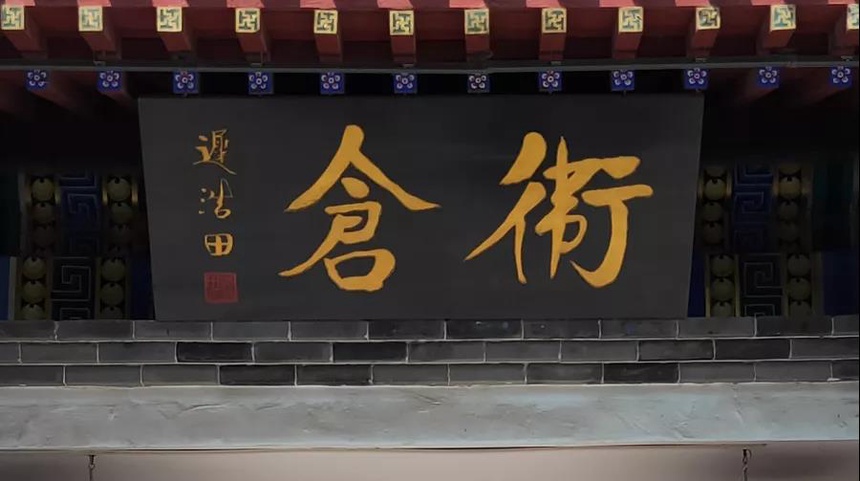

卫仓,就是平山卫的仓库。门额上两个鎏金的繁体字,难倒了不少过往的游客。门前的两位武士守卫,虽是雕塑,却威严无比。门外的仿古街道惬意无比,门内的遥远世界神秘莫测。

这“一道门、两重天”的缘由还要从明朝初期说起:因为聊城占据了京杭大运河上重要的枢纽位置,一时间成为我国北方的军事重镇,所以聊城改东昌府后,洪武四年(1371年),设置平山卫,宣德五年,又增设东昌卫。一府之内设两卫,有史以来十分罕见。这也说明,聊城是当时集结重兵、征集储备、运送军饷的军事要地。

卫,源于明朝军队的"卫所制",明朝将军队的基层组织分为卫、所两级。一卫约有五千六百人。卫之下,千户所、百户所、总旗、小旗依次辖制。卫向上,都指挥使司、五军都督府、兵部依次隶属。

据记载,那时的东昌府城内有一小山,人称“平山”,军卫设置于此,因此得名平山卫。鼎盛时期,平山卫牧养的军马多达5万匹,管辖着临清、濮州等五处千户所。康熙二十七年(1688年),平山卫裁撤,旧址改做仓库,称作卫仓。光绪二十八年,卫所制全国废止,卫仓历经战乱也不复存在。

如今我们眼前的卫仓是2013年复建的,占地6.6亩,包括兵器库、粮仓、卫署、钟楼等多座建筑。主体建筑古朴大方,和古城整体风格交相辉映,细节上构造严谨,凸显了其军事作用的文化底蕴。

走进卫仓,比起不算宽阔的大门,一个宽敞的院落令人豁然开朗。东南角的钟楼是整座卫仓的制高点,这是古时候哨兵瞭望战事的地方。

如今我们拾级而上,雕梁画栋的斗拱楼顶下,有一口重达666斤6两6钱的大钟,它除了起到发出警示的作用,也寓意重修的卫仓还能五谷丰登。

院落的北墙根下,茂密的竹叶遮挡着一块石碑,上面篆刻的《重修卫仓记》详细的记录了卫仓的前世今生。驻足碑前,细细品读,一副跌宕起伏的历史画卷从脑海慢慢浮现开来。

带着联翩的浮想,跨过由两个金色武士守卫的木质大门,进入到卫仓的内院。所谓兵马未动粮草先行,这里就是兵器库和粮仓的军事重地所在了。

位于东侧的兵器库内,陈列着刀、枪、剑、戟等十八般古代兵器的仿制品,还有部分遗存的老兵器。

门前是一座打铁匠的雕塑,专注的铁匠目不转睛,左手的火钳夹住一柄剑身,右手握紧的铁锤高高举起精准落下,遥想当年,一柄柄利刃就这样在清脆的敲击声中诞生。

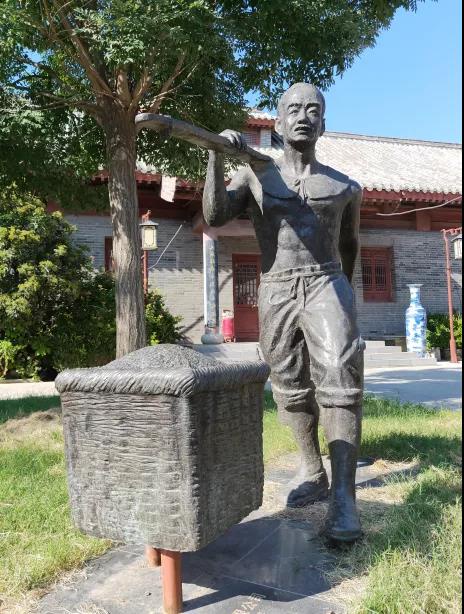

位于西侧的是粮仓,顾名思义就是储存粮食的地方。粮仓前有运量老汉的雕塑,生动的演绎了当年百姓交粮纳税的场景。

院落正中间还有“斗”的雕塑,这是古时候称量粮食的工具。方方正正的六个大石斗堆叠在一起,金色的“糧”字闪闪发光。仔细看石斗下方的地面石板上,清晰生动的雕刻着“鱼”的图案,这代表人们对年年有余的期望!

除此以外。院内还有石磨、石碾、石牛和石凳等石制品。尤其是石凳侧面的车轮造型和图案,灵活的将卫仓的军事功能体现的淋漓尽致,真是于细微之处见匠心精巧!

不仅如此,在秋日午后的阳光下,成荫的绿树,绽放的鲜花,给卫仓增添了不少生机与活力。除了作为军事场所的威严之外,也颇具园林的观赏之美。

比如小小的假山之后,还藏着一座小门。推开后你会发现另有乾坤。这个位于西南角的四合院与卫仓相连,是明代卫仓办公的衙署。不同的是,四合院里的建筑布局要紧凑的多,青砖黛瓦,朱红色的走廊,颗粒石子铺成的中庭小院曲水流觞。

院内南侧的房屋开设有面向主街道的大门,与卫仓大门并排相邻,一宽一窄,一文一武,论功能分工明确,论建筑赏心悦目。

虽然在后来的时间里,由于朝代更替,制度革新等种种原因,卫仓作为军事机构退出了历史舞台,但其承载的数百年历史见证了聊城的辉煌。作为古城里众多建筑中的一座,低调的外表下绝不是泯然众人的庸碌,它值得被看见,也应当被看见!