中传云资讯系统

中传云资讯系统文物 | “沉默”宝藏辉映中华文明之光

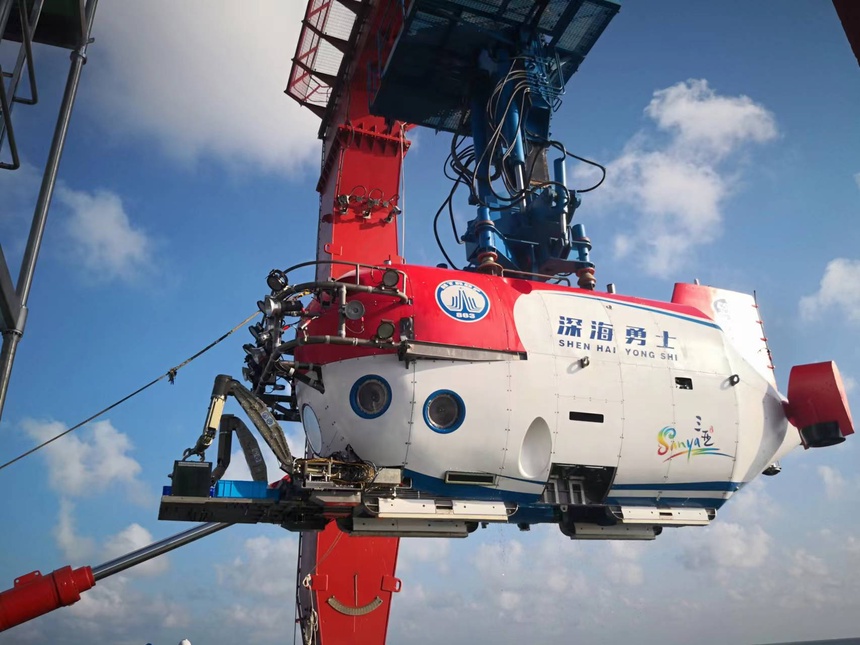

借助“深海勇士”深潜器,我国实现了在千米水下开展深海考古调查

“在人类历史演进的过程中,海底聚集的人类艺术品和工业纪念物的数量可能比大陆上任何一个时期保存的还要多” 英国地质学家查尔斯·莱伊尔的观点,让人们对水下考古有了生动认知。

作为考古学的一个分支领域,水下考古包括沉船、突然抛弃与偶然遗失品以及没入水下的陆地遗址等各种类型。沉船考古作为水下考古的重要组成部分,更为突出广受关注,是最显著、最著名、最熟悉的水下遗址类型,占据水下文物资源的绝大部分内容,是水下考古的永恒主题之一。

1987年国家水下考古协调小组成立,开启了我国水下考古事业发展之路。在国家文物局统筹领导下,我国形成了国家主导、地方配合、多部门合作,具有中国特色、符合中国国情的水下文化遗产保护体系,在海丝交流、一带一路研究方面不断取得新成果,为文化建设做出更大贡献。

这其中,沉船类考古事业蓬勃开展,积累了丰富经验,取得丰硕成果。截至目前,我国考古工作者在不同地区发现与沉船相关的水下文化遗产点200余处,极大地拓展了沉船考古研究范围和深度。从考古实践、理念、文物保护体系、人才培养、政策机制等方面都取得重要突破。

我国第一艘水下考古专业船“中国考古01”于2014年正式投入使用

2020年,在国家文物局水下文化遗产保护中心基础上,更名组建了国家文物局考古研究中心,负责组织实施全国水下考古工作,发挥全国水下考古总平台、水下文化遗产保护主阵地作用。

法律先行为水下考古保驾护航。2022年4月1日,国家颁布新修订的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,对1989年颁布施行以来中国水下文化遗产保护实践中面临的问题进行了针对性的修改,将《条例》纳入了基本建设考古内容,做到考古前置。

当前,我国水下考古科研设施条件和水下文化遗产保护能力不断提升,相继建立了北海基地、南海基地,我国第一艘水下考古专业船“中国考古01”也于2014年正式投入使用。沉船考古调查发掘工作取得了丰硕成果,绥中沉船、南澳一号、丹东一号(致远舰)、南海Ⅰ号沉船考古发掘先后获评全国十大考古新发现。逐渐摸索出一套符合中国国情的人才模式,共举办了9期水下考古专业人员培训班、3届出水文物保护培训班,共计培训近200名专业技术人才,成为中国水下考古与水下文化遗产保护的生力军。近年来北京大学等六七所高校开设水下考古学专题课程,优化人才培养与储备。中国水下考古、水下文化遗产保护综合实力与科研水平也不断提高。借助“深海勇士”深潜器,实现了在千米水下开展深海考古调查,积极开展海洋遥感物探、深海水下航行器等技术应用,推进水下探测、出水文物保护等,不断探索,取得了重要成果。

我国的沉船考古在自然地理环境、船载货物、埋藏环境、船体、造船术、生活形态等方面独具特征。受中国自然地理环境影响,古代风帆时代,中国航海形成了借助东北季风出航、西南季风回航等特征,在沉船考古中发现了利用东北季风出航时发生海难等现象;沉船货物以陶瓷、铁器、丝绸、纸张等为主;中国造船术在世界范围内自成体系,为世界航海史中做出巨大贡献,在宋代沉船中发现大量普遍使用水密隔舱;埋藏环境方面,我国河流密布,形成泥沙海质,大量沉船埋在泥下,水质能见度差不利发现,但又形成稳定的保护环境,使埋藏文物保存完好;在沉船考古还呈现水上独特的生活形态、民俗风情、宗教信仰等,呈现不同时期中华文明与世界上不同地区不同文明的交流互鉴。

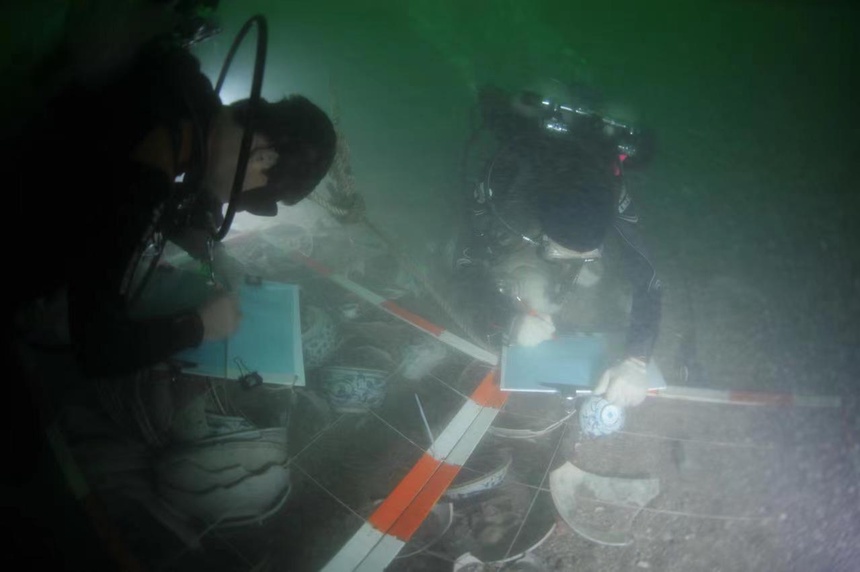

南海一号沉船考古发掘现场

中国既是陆地大国更是海洋大国,黄色文明与蓝色文明交相辉映。沉船记录着不同历史时期人类文明,沉船考古是探索奥秘、解决古代问题锁匙之一。沉船考古为我国“多元一体”的中华文明提供重要佐证,对完善、提升文物保护体系发挥重要作用,对推动新时代文化遗产保护有着独特价值。水下文化遗产是中国历史文化遗产的重要组成部分,是中华优秀传统文化的重要载体。古代,海洋是隔离人类文明的屏障,船舶与航海的技能,促进了不同种族文化间的交流融合,也使中国与世界更加紧密联系起来。沉船遗址成为了解研究古代社会的绝佳标本,更全面、更真实、更直观,更具独特性、连续性,可以再现古代中国历史。

“财富来自于海洋,危险也来自于海洋”古人的观点也从一个侧面道出水下考古的难度。当前,我国的沉船考古同样在技术手段、人才培养、理念体系、政策机制等方面面临挑战。

沉船考古困难首先来自技术手段。虽然目前我国在技术水平上与世界没有大的代差,但在理念和实际工作作业落后了二三十年。水下文化遗产普查,尽快摸清家底还有待进一步推进。人才培养形势迫切,现有180多人因年龄岗位调整等,真正能在一线的才100余人,同时工作时间与工作寿命受限。这其中,因沉船考古的专业性更强,知识结构更复杂,复合型人才尤其紧缺,人才瓶颈更加明显。沉船考古在经费上的投入需求更大,对政策机制的重视更为迫切。下一步我国水下考古规划重点是摸清家底,开展区域调查,推动海丝、科研加强等重点作务。根据《“十四五”考古工作专项规划》,持续开展我国沿海海域水下考古区域调查,逐步摸清我国沿海海域水下文化遗产状况,搭建全国水下文化遗产数字化信息平台。推动将水下文化遗产资源管理纳入海洋国土空间规划、国土空间规划水利专项,公布一批文物保护单位或水下文物保护区。实施长江口二号沉船考古保护项目、甲午海战沉舰考古调查研究、圣杯屿沉船考古发掘、南海一号沉船等重点项目,出版华光礁一号、南澳一号、南海一号、甲午沉舰系列考古报告;规划还提出建成国家文物局考古研究中心南海基地、北海基地二期(海洋考古博物馆)。

与此同时,还将依据《保护水下文化遗产公约》《中华人民共和国水下文物保护管理条例》,通过多种举措推动水下文物保护、展示和利用,鼓励公众参与、注重教育和社会分享水下文化遗产。

南澳沉船水下发掘现场