中传云资讯系统

中传云资讯系统在贫穷与苦难的背后

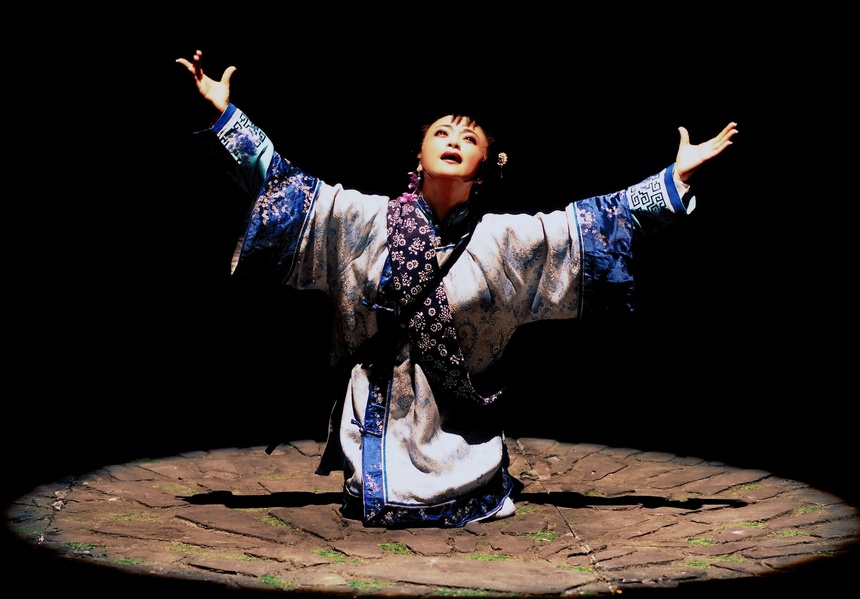

当代著名剧作家罗怀臻根据柔石小说《为奴隶的母亲》改编、宁波市甬剧团演出的甬剧《典妻》,由国家一级演员,曾荣获中国戏剧梅花奖、第七届中国艺术节文华表演奖、两度荣获上海白玉兰戏剧表演艺术奖,第八、九届中国戏剧节优秀表演奖,多次荣获浙江省戏剧节表演一等奖的王锦文主演,把一场发生在民国初年浙东乡村、具有典型真实意义的故事搬上舞台,让一段人性遭受桎梏的旧社会陋习呈现在观众面前,使他们在扼腕兴叹之余,品味女性在家庭生活中受欺凌、遭污辱而没有人性尊严可言的悲剧旨意。

剧照

剧照

一出令人发指的社会悲剧

亚里士多德在《诗学》中认为,由外部社会原因、历史原因、政治原因等等造成的,在现实主义、批判现实主义等等文学风格的创作中有很大比重,被称为社会问题剧。而社会悲剧则揭露了各种不合理的社会现象和罪恶,具有鲜明强烈的批判精神。《典妻》正是这种批评精神的实践之作。

典当亦称“当铺”或“押店”,这是旧中国以收取物品作抵押,发放高利贷的一种机构。我国最早的典当业出现于南北朝,有关典当的记载最早见于《后汉书·刘虞传》:“虞所赉赏,典当胡夷。”旧时中国典当多以收取衣物等动产作为抵押品,按借款人提供的抵押品价值打折扣,贷放现款,定期收回本金和利息;若抵押者到期无钱赎回,则抵押品被当铺没收。

旧社会人们为了维持生计去当铺典当物品,称之为典当。在古代,不仅财物可以典当,连妻子亦可典当,这就称之为典妻。典妻一般是有时间限定的,跟典当的物品一样,是旧社会买卖婚姻派生出来的临时婚姻形式。作为封建时代的一种陋习,典妻也是对女子人性的折辱——把女子物化,彻底沦为男权社会的附属品。

“三从”出自《礼记·丧服·子夏传》,指“未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”;“四德”出自《周礼·天官·九嫔》,指“妇德、妇言、妇容、妇功”。“三从四德”是中国古代封建社会用于约束妇女的行为准则与道德规范,是为适应父权制家庭稳定、维护父权—夫权家庭(族)利益需要,根据“内外有别”“男尊女卑”原则,由儒家礼教对妇女一生在道德、行为、修养等进行的规范要求。“三从四德”也就促成“夫”可以以“典妻”来求温饱,“妻”在绝望之余不得不被“典”的悲剧命运——这不仅是一段违背人伦之路,还因了女性在“典妻”意义上只是生育工具而去作商品流通,酿成了彻底撕裂母子深情的人性大沦亡、大惨痛。而这一切产生的根源是黑暗的社会现实,所以说这首先是一场令人发指的社会悲剧。

回看剧中的“夫”——春宝爹,也曾有过一点家当,能衣食无忧聊以度日,但在阶级剥削惨重的社会现实中,他的家当终于被掠夺,在无以为生中精神扭曲,竟“贪上酒杯学会赌”。沾染上这样的社会恶习,等于陷入泥淖且越陷越深而不能自拔。于是,为了改变捉襟见肘的日常生活,还清债务、医治好儿子春宝的病、给自己有重新做人的机会,“典妻”成了他的出路。但事实上,“妻”被典不过一年,“典金”一百大洋就已被他挥霍殆尽,充分说明了“一赌赌得典家产,二赌赌得典妻房,三赌赌得典廉耻”,他早已把人的尊严付诸脑后。这样一个已失去廉耻心的小人物,也就不可能因为“妻”——春宝娘受到人性的践踏、春宝失去母爱的痛苦而有所悔悟。

出现这样的情况,一方面是男权、夫尊的社会习俗造成了他男性自大、家庭生活中有权支配他人的狂妄倾向;另一方面是在残酷的剥削社会里,这样可怜、可鄙的小人物靠了“典妻”得来的一百大洋,又能在生计无着中解决多少实际问题呢?他依旧是穷得无法过日子,但是小人物的侥幸心理又促使他想以这笔钱作赌本,去赎回他所失去的一切。可是输得更惨!正是从这个不可救药的小人物身上,令我们看到了“典妻”这一社会悲剧的更深内涵。

人性祭坛上的待宰羔羊

迂腐的秀才一方面有“窈窕淑女,君子好逑”的寻花问柳之心,如他刚出场一幕,大娘(秀才正室)故意支派他去收帐,他却躲在罗帐里,对年轻貌美的“典妻”——春宝娘作老顽童式的纠缠;另一方面,他不但怕大娘的泼辣气焰,而且他毕竟是个剥削地主,根本不把劳动妇女的人性当一回事,骨子里把典来的“妻”当作传宗接代的工具。所以他对春宝娘“好”,只是为了自己能玩得好,很难说有多少真情实意。

剧照

剧照

他对春宝娘有过三次承诺:第一次是在初见面的一幕,对这个鲜嫩的小娘子,他赞不绝口之余,就信口许诺:“只要你把儿子养,不是姨娘便是妻。”第二次是在秋宝的百日喜宴上,春宝娘刚与春宝爹作别,思念春宝的自责令她伤心落泪,秀才过来说:“我想加五十块大洋,再典你两年。”此时,秀才的言外之音不再是为妾为妻的承诺,而是退回到“典”上。第三次是春宝娘就要离开秀才家,秀才为了秋宝能平安长大,说要休了大娘,正式娶她过门,貌似情深款款,但毕竟言不由衷。在他的身上,我们看到的是一副道貌岸然的虚伪嘴脸。连他自己都承认:“其实我也不知道,我的话里有几句是真,几句是假呀!”但有一点是肯定的,他想趁她年轻有活力,多霸占她几年以满足自己的私欲。这样一个以自我为中心的秀才,尽管可以给春宝娘温饱的生活,却同样无法给她一片生活安定、情感和谐的天地。

夹在这两个自私男人中间,春宝娘的悲剧命运是无法逆转的。诚然,作为一个被供在人性祭坛上的牺牲品,她并不是一味顺从而没有个性之人。时序已进入民国,那种“夫道尊严”观也理应有所削弱,面对春宝爹的荒唐之举,她发出过决绝的叛逆强音:“我不去!——我走!——我去死!”甚至还曾抵死不从。但病痛中春宝那异常凄惨的呼唤搅动着她的慈母情怀,使她在悲凉的现实面前没有退路。

“母爱是无私的”,这一点在春宝娘身上表现得异常明显。因了母爱,这个善良的中国农村妇女曾出现三次命运的转折,但每转一次只是把她推向更深重的苦难。第一次是走上被典之途。这个娘家无靠、孩子尚幼的妇人,面对的是生与死的博弈,她别无选择,只得接受被“典”的命运,忍心抛下相依为命的丈夫和春宝,破坏了原来安定的生存格局。第二次是她为秀才生下儿子秋宝。在秋宝的百日喜宴上,尽管是以婶娘的身份抱着婴儿,但“母以子贵”的荣耀让她第一次感受到被人重视的愉悦。然而这一切转瞬即逝,春宝爹的出现勾起她对春宝的思念和愧疚,大娘的离间又使秀才也对她心生芥蒂,以致沦为下人;更不堪忍受的却是与秋宝同在一个屋檐下,却母子不能相亲相认的精神折磨,新的生存格局又被打破。第三次是三年期满春宝娘终于可以回家了。然而,又出现新一轮母子之情的牵挂:正如三年前离不开春宝一样,她同样无法忍受失去秋宝的打击。大娘的冷酷刻薄、秀才的自私虚伪,对她更是雪上加霜。这充分体现了她进不是、退又不是的两难心境。

而回到从前的家,眼睁睁看着病重的春宝在呼唤亲娘的惨厉叫喊声中咽气,这时的她真的是肝肠寸断了!这一次的打击,也彻底毁灭了她欲求安定、温爱的生存格局。一场人性被践踏的悲剧性戏剧冲突也因此而愈显强烈。到这里,《典妻》比起小说《为奴隶的母亲》来,矛盾冲突更集中、更强化。这是编剧的功力,更是生存逻辑的必然。

女性“物”化的人性悲剧

俗话说:“女人何苦为难女人。”同为女性,在这个男性中心的社会中,她们又是不能相容的。在这个问题上,典妻身份的春宝娘成了同为女性的大娘的凌辱对象。

当春宝娘刚到秀才家时,大娘在人前点蜡烛、换罗帐,装出一副欢欢喜喜的模样,而人后就说:“典来的娘子不是人。”她的委曲求全不过是为了让春宝娘能代她生育,从而使自己在这个家中的地位得到稳固。剧中第二场大娘与春宝娘初次见面,后者因思念春宝而泪水涟涟,大娘出言就软硬兼施,充分体现了她的尖酸刻薄,阴险狡诈的心理特征毕现。这个三十年来不曾生育的女人,一方面恪守“不孝有三,无后为大”古训,要丈夫典妻;一方面又怕春宝娘的出现有损于她的家庭地位,因此,她对春宝娘喜怒无常,在戏中表现得淋漓尽致,人物的刻划也就很生动、逼真。

剧照

剧照

作为悲剧主角,春宝娘命运悲剧的形成即使在今天也仍有教化作用。在这里,春宝爹好赌,误入歧途而丧失良知是悲剧的起因,这种家庭悲剧屡见不鲜。而容忍这种“典妻”制度暗暗滋长,把女性降格到“物”性之上,却是特定的社会现实所决定的。正是这种黑暗的社会制度下演绎出来的这一场人性遭受践踏的社会悲剧,在主题的深化上,甬剧《典妻》比柔石的小说要有所深入,从某种意义上说,《典妻》已是一部人性悲剧了。

因此,在贫困和苦难的背后,我们看到甬剧《典妻》在展示旧社会的暗无天日、揭露丑恶的封建伦理习俗、控诉已经逝去的那个时代人性遭受无尽践踏等方面,无疑具有相当高层次的审美价值。

《典妻》以都市戏剧定位,在表演方式上一改传统甬剧重唱轻做、不讲究身形动作的特点,有意识地融入舞蹈动作,用肢体语言来表达演员内心跌荡起伏的内心感受,用典雅、唯美的舞台形式,大方、平实的舞台布景给观众带来全新的视觉效果。

甬剧《典妻》自2002年创作演出以来,囊括了国内几乎所有的戏剧赛事奖项,先后荣获全国“五个一工程”入选剧目奖、中国戏曲学会奖、中国曹禺戏剧奖、优秀剧目奖、鲁迅文学艺术优秀成果奖、第七届中国艺术节文华大奖等,为甬剧事业的发展和繁荣起到了积极作用。即便在近20年后的今天再度观看,依旧具有独特的审美价值,给人启迪、引人思考。

(图片由宁波市甬剧团提供)

责编:杨晓君