中传云资讯系统

中传云资讯系统孙振华&唐尧关于《中国当代雕塑》的对话

孙振华:

博士、四川美术学院特聘教授,中国美术学院博士研究生导师。

唐尧:

雕塑理论家,中国雕塑学会创研部部长。

唐尧

收到《中国当代雕塑》的电子书稿,次日赴杭州,带到飞机上看,接下来4天完全读完。我的感觉是:

这部书整体、清晰、敏锐、适度,分析深致但不晦涩。毫无疑问,这是关于中国现当代雕塑进程最完整、最重要的著述!

但这样说并不意味着读完后没有疑惑,其中有些问题想与您讨论。

孙振华

很希望讨论书中的问题,如果一部书出来,没有留下问题,不能引人思考,很难说明这本书有价值。读书界经常看到各种书评,直面问题的并不是很多。我倒是希望有同行或读者,读完这本书提出问题来进行讨论,有问题意味着有反响,这对于作者来说,应该是最欣慰的事情。如果大家一团和气,只说好话,将失去书评真正的意义。所以,很乐意和你一起讨论,特别是想听听不同的意见。

罗中立 谭平主编“中国当代艺术研究文丛”

孙振华著《中国当代雕塑》

唐尧

我认为这部著作将成为中国当代雕塑史最重要的文本,但从题目看,书名不是“中国当代雕塑史”,那么您是怎样定位这本书思维,是把它看作雕塑史、史论还是述评、评论?

孙振华

这本书不是严格的艺术史写作的体例,叫这个名字是自己给自己留空间。如果是“中国当代雕塑史”,写作会非常严谨,引文、注释、资料的考证将更加规范。之所以叫《中国当代雕塑》,为的是可以在文字上比较随意一些,对内容的全面性也没有那么讲究,可以有更多个人化的观察,所以,才写成了这个既没有称为“史”,又有点像“史”的东西。我是学艺术史出身的,在我的心目中,写史是一件非常严肃的事,不敢妄称。

我对这本书的定位是:

对改革开放30年的中国当代雕塑进行一个较为集中的描述。

第一章是30年的总体叙述,有事实,有评述,是时间上、线性地展开。后面几章则是从空间的角度,把当代雕塑的作者和作品划分为几个问题铺陈开来进行阐述。所以,它既不简单是一个线性的历史叙述,也不简单是一个问题史的叙述,而是二者的结合。这个结构是为了说明问题,是一个比较自由的体例。

王朝闻《刘胡兰》 1951年

唐尧

书中点到中国当代雕塑和当代艺术的“当代”不能完全对应,但没有展开更多、更为明确的描述。我认为当代雕塑应该是当代艺术的一个子系统,其中“当代”概念在价值立场层面应该完全对应,所不能对应者,应是发生的时间段落,但这个子系统的时间段落应该是包含在当代艺术发生的时间段落之中。

孙振华

我个人之所以认为中国当代雕塑和当代艺术不能完全对应、同步,是由中国当代雕塑自身特点所决定的。一个艺术门类和其他艺术门类不完全同步有没有可能?我认为有。它体现的是普遍性和特殊性的关系。

我同意你说的,“‘当代’概念在价值立场层面应该完全对应,所不能对应者,应是发生的时间段落”,问题恰恰是当代雕塑的“时间段落”问题。

严格地说,中国当代艺术,应该是在20世纪90年代中期才正式登台的,在此之前,只是萌芽和酝酿。1992年以后的“全球化”“大众文化”“消费文化”“世俗社会”“市场化”是推动当代艺术发展的几个关键词。1992年我们做首届青年雕塑家邀请展的时候,雕塑界的状态其实并不“当代”,大多数作品是“现代主义”形态的。只有非常少的“当代”作品,例如张永见。到了20世纪90年代后期,以隋建国的《中山装》、展望的《假山石》为代表,真正意义上的“当代”作品才得以出现。这个看法和你所说基本是吻合的。

同时,我注意到,在学术界关于当代艺术的划分,主要有两种意见,一种是把20世纪90年代中期作为当代艺术的起点,另一种则是把1979年作为当代艺术起点。在这两种意见中,我反复斟酌,最终还是采用了后者一种说法,把1979年,即中国的改革开放看作当代雕塑的起点。采用这种说法,也意味着,把辛亥革命之后看作中国现代艺术的起点。

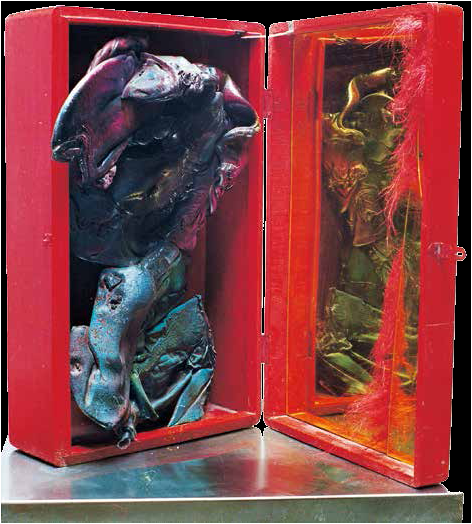

张永见《新文物—猩红匣子》 1986年

张永见《新文物—猩红匣子》 1986年

唐尧

中国雕塑“现代”与“当代”的断代问题,这是学术上的重要问题。依你的意见,中国雕塑的现代进程大致始于20世纪20年代,而当代历程始于1979年。我认为这个划分值得商榷。

首先,正如您在书中所述,20世纪20年代留学欧洲的中国艺术家,没有选择正风起云涌的西方现代主义艺术,而是选择了古典主义(顺便说一句,您关于这种选择的原因有令人信服的分析)。因此,我们把中国雕塑的“现代”发端放在20世纪20年代似乎不甚妥当。尽管您非常精致地区分了现代性与现代主义,而把中国雕塑的现代问题归入广义的“现代性”(我理解这一“现代性”的核心是启蒙理性),那么可以说,李金发、刘开渠等人带回来的雕塑艺术相对中国传统雕塑而言具有“现代性”,但如果据此而把这种以古典主义肖像为主体的雕塑统称为中国“现代”雕塑,我认为会产生语义上的混乱。

同样,关于1979—1992年的情况,书中也有精彩描述:“问题意识、本体意识始终不突出”“没有足够的积累”“手足无措”“被动跟随”。事实上,除了个别案例之外(包泡、吴少湘),我认为在20世纪80年代中国雕塑界还没有真正进入现代主义的语境。因此,我认为以1992年的青年邀请展作为中国雕塑进入现代进程的起始性标志是恰当的,而随后1994年的五人展亦应作为中国现代雕塑的标志性展览。

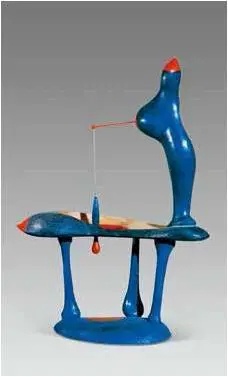

吴少湘《鞋——杂物系列》1986年

吴少湘《鞋——杂物系列》1986年

我在编辑《中国雕塑》时曾就“当代”概念提出9个问题就教于包括您在内的6位博士。一般而言,我们所使用的“当代”概念是一个随时间轴后移的动态范畴,无法清晰地具体界定。但以这本书出书时间而论,我倾向于指涉继“现代”之后,大略与后现代重合的时间段及其包含的价值判断(后现代的范畴主要是价值观,而“当代”范畴的动态时段性使它的包容度更有弹性)。在西方艺术史中,当代艺术大约是指1960—1970年以后的艺术。而在中国,我个人的看法,现代语境向当代语境的转型大约从1995年开始,而进入当代雕塑语境的标志性展览应是2000年的第二回邀请展。其标志性的作品和趣向包括隋建国的《中山装》、政治波普、卡通新一代、观念化作品等。

如果以本书的划分,中国当代雕塑从1979年说起,那么这个30年的时间段实际上包含了中国雕塑的现代启蒙期、现代主义时期和后现代主义时期,这样的“当代”,若以百年中国的视点来看也可以成立,但似乎过于漫漶了。

孙振华

你的这个看法偏重于以西方现代主义艺术、当代艺术的划分逻辑作为参照。我的想法是,我希望能否依循中国艺术的自身逻辑,用另一种方式来看这个问题?刚才说的两种说法都有合理性,选择哪一种,其实依循的是不同的知识系统和理论背景。

我借鉴了“另一种现代性”的思路来看这个问题。在现代性问题的研究中,如何看待中国现代性道路的特殊性?是依照西方的普遍性的说法,还是放在中国特殊的历史情境中来看,结论是不一样的。辛亥革命以后,中国的启蒙、社会动员、社会主义革命的实践……这些是不是现代的?学界很多人,例如潘公凯先生组织的课题组经过长期研究,对此持肯定的看法,他们的结论是,中国现代性有不同于西方的特殊的地方和自身的逻辑。

这个问题还回到什么是中国的“现代”这个问题上。中国艺术的“现代”与西方现代主义的“现代”不同,中国是从“社会的现代性”这个角度来看现代艺术的。“五四”强调科学、民主、理性等启蒙的观念,是西方近代的思想,但对中国而言,是现代的开始。辛亥革命以后,告别帝制,开始中国社会的现代转型,中国艺术的古典时期结束了,由此开始了走向“现代”的过程,艺术、艺术教育、艺术制度都在发生现代转型,所以,中国的这个“现代”和你刚才说的,西方20世纪60年代以前的那个现代主义的“现代”不是一回事。

陆斌《指北针》 1997年

从“另一种现代性”,即中国的现代性的角度看,包括社会主义现实主义艺术在内,都是中国现代性的特殊形式,当然,这是有争议的。根据这种逻辑,到改革开放,中国艺术就自然到“当代”时期,这个当代代表了新的知识、观念的转型,不仅仅是作品是不是那么典型的“当代”,是不是符合西方“当代”的定义,在性质上它毕竟已经不同于“现代”了,所以,这种划分有一种自身逻辑的完整。由此也可以看出,我和你的区别其实就是在刚才所说的那两种不同的说法之间各自做了不同的选择,它们背后牵扯了比较复杂的理论问题。

关于“当代”的这个题目,我都犹豫了很久。这本书最早的书名想叫“中国先锋雕塑”,后来我觉得这个名字不合适,什么样的雕塑才算是先锋呢?在30年里,先锋不断在变。例如,一些吸收传统雕塑资源的当代雕塑是否要排除在先锋之外呢?想来想去,叫了现在这个名字。

唐尧

从中国当代艺术的作品状态看,但我们选择了一种说法,但同时是否可能遮蔽了另一种说法的合理性,因此留下遗憾呢?您是怎么看这个问题的?

孙振华

凡是选择,都同时意味着某种放弃,你的“当代”的划分的观点,确实有合理性的地方。如果你留意,会发现我在一些文章中表达对当代艺术的看法时,并没有排斥这个观点。例如1997年,隋建国《中山装》在深圳南山雕塑展上首展,作为策展人之一,我为展览写的文章叫《告别现代主义》;1997年我还在《美术观察》发表文章《当代雕塑的问题与思考》,提出了雕塑的“非雕塑化”和“泛雕塑”的问题;1998年在《美术研究》发表《解构雕塑》,进一步表达我对雕塑从“现代”到“当代”转变的看法。

我为什么在写这本书的时候,对“当代”又持另一种划分呢?有两个方面的考虑:一个是从艺术与“现代”和“当代”的关系出发,放在中国的特殊情境下来考察;另一个还基于于技术的原因,是写作和叙述的需要。

隋建国《中国制造》 1999年

首先,中国艺术进程如果拿西方的来套,基本是不对应的,所以,我认为可以灵活一些,可以不套。例如文学,它就不套用。中国现代文学是从“五四”开始的,中国现代雕塑为什么不能从辛亥革命之后,或者说从“五四”开始呢?

重要的是,现代雕塑不等于现代主义雕塑;更重要的是,现代雕塑指的是“中国”现代雕塑。中国的现代文学、现代雕塑与中国的古典文学、古典雕塑是两种不同形态。拿雕塑来说,中国的现代雕塑相对于中国古典雕塑,它是现代的;相对于当时的西方雕塑,它又是古典的。试想,我们要写一部中国现代雕塑史,从何时写起?是从1920年代写起,还是从1979年写起?这里有个划分的立足点的问题,从中国问题出发,应该是前者;如果从西方的形态出发,则应该是后者。不要忘了,我们面对的是中国的历史。

现代雕塑,采用的是“社会现代性”的视点,它强调是“启蒙”“科学”“理性”“人性”;现代主义雕塑,采用的是“审美现代性”的视点,它针对的是“社会现代性”的过程中所出现的问题,诸如人的“异化”的问题、工具理性的问题、精神和信仰丧失的问题,用艺术的方式,对社会现代性进行反思和批判。这是现代主义雕塑的基础。

所以,我的看法是:不必执着于语言,何况“当代”本身就是有争议的概念,只要我们内心清楚就好。

另外,从技术上说,“中国当代雕塑”是希望对改革开放以来的30年中出现的那种“新形态”雕塑进行全面梳理,如果从20世纪90年代后期讲起,能有多少内容?如果严格按照“现代”和“当代”的划分,1979年只能算是中国现代主义雕塑的开端。所以,我选择了笼统、模糊的处理方法,把这两种类型的雕塑都放在了“当代”的篮子里了,好在的确也有不少人也认为1979是中国当代艺术的开端。

回过头来,我为什么说当代雕塑与当代艺术并不能完全对应呢?虽语焉未详,正是基于这些问题,只是在书中没有充分展开。

吴为山《齐白石》 1998年

唐尧

还有一个问题,关于“雕塑”的范围。说来有趣,这个问题本书亦曾“五问”于几位当代最有影响力的雕塑家。他们大多数的回答呈现积极拓展的开放性和实验性姿态。我个人的看法是:在当代语境中,雕塑是一个“中心坚实,边缘模糊”的开放性概念。它呈现为“雕塑-泛雕塑-非雕塑”这样一个连续过渡的涟漪状发散形态。但你在此书中开篇便将装置、行为、观念划入“非雕塑”,明确排除在“当代雕塑”讨论范围之外,令人非常遗憾!因为当时我正在飞往杭州,去看李秀勤工作室开放展中两件装置作品,不免心中苦笑。如依此划分,则奈薇尔逊、劳申伯格、博伊斯等人都要从雕塑中“出局”了。

诚如书中所论,当代艺术的一个重要特征就是各艺术门类的融汇与综合,以及新媒介广泛而强势的介入,并谓之“影响不可估量”。既然如此,以你的晴明智性,此时论述“当代雕塑”为什么不采取一种开放性立场,哪怕是谨慎的开放性立场,比如单列第六章(或在第一章“路线图”后加列第六节),单独讨论“开放的边缘”或“拓展的可能”呢?

孙振华

这一点我有不同意见。

首先我不同意你“雕塑是一个‘中心坚实,边缘模糊’”的看法,我在《解构雕塑》中的观点正好相反,我认为当代雕塑的中心并不坚实,就形态而言,雕塑呈现中心坍塌,而边界消失的特征。所以“中心坚实”是一个相对保守的说法。

早在1992年的首届青年雕塑家邀请展的展刊和研讨会上,我提出,雕塑是一门走向衰落的艺术,全场反对,基本无人支持。后来,“非雕塑”“泛雕塑”慢慢地印证了雕塑的衰落,尽管我的观点还是没有多少人支持。这是另一个专门问题,我这里就不展开说了。

本书的写作只谈形态上仍然是雕塑的“当代雕塑”,没有讨论“装置”“现成品”“行为”“地景”“新媒体”……这纯粹是写作的需要和技术的原因。当代艺术的特征之一,就是打破门类界限,打破艺术与生活的界限。如果放开了写,很可能就不是“当代雕塑”的问题,而是“当代艺术”的问题了。

严格地说,“当代雕塑”是一个有问题的概念,因为把“当代”和“雕塑”并置,本身就带有一种悖论的意味在内。在这套“中国当代艺术研究文丛”中,有新媒体、有装置、有行为的专册,如果我在“当代雕塑”中也写这些,人家还写不写?如何划定写作边界?所以,我在书中,仅仅只写基本上仍然保留了雕塑形态的“当代雕塑”,这是一个权宜之策,纯粹是为了写作的需要。

陈文令《奔向幸福》2006年

当代雕塑目前呈现两种倾向:一种仍然保留了雕塑的形态,保留了雕塑基本造型原则,在观念上进行拓展的雕塑;另一种是彻底解构了雕塑的基本造型原则和规律,以“非雕塑”面貌出现的当代艺术作品。我写作的范围是前者,所以我在开头要开宗明义地把这一点说明,这不代表我对当代雕塑价值判断的改变。

最后要感谢你的敏锐、坦率和直接,以及你正面问题的态度。你的这些问题的提出,以及我们的讨论,都是目前有争议的问题,它对每一个可能读到这本书的人,都是有帮助的。

来源:文化艺术出版社