中传云资讯系统

中传云资讯系统书画 | “在现场”立体感悟简牍世界

丛文俊读郭店楚简后的感悟

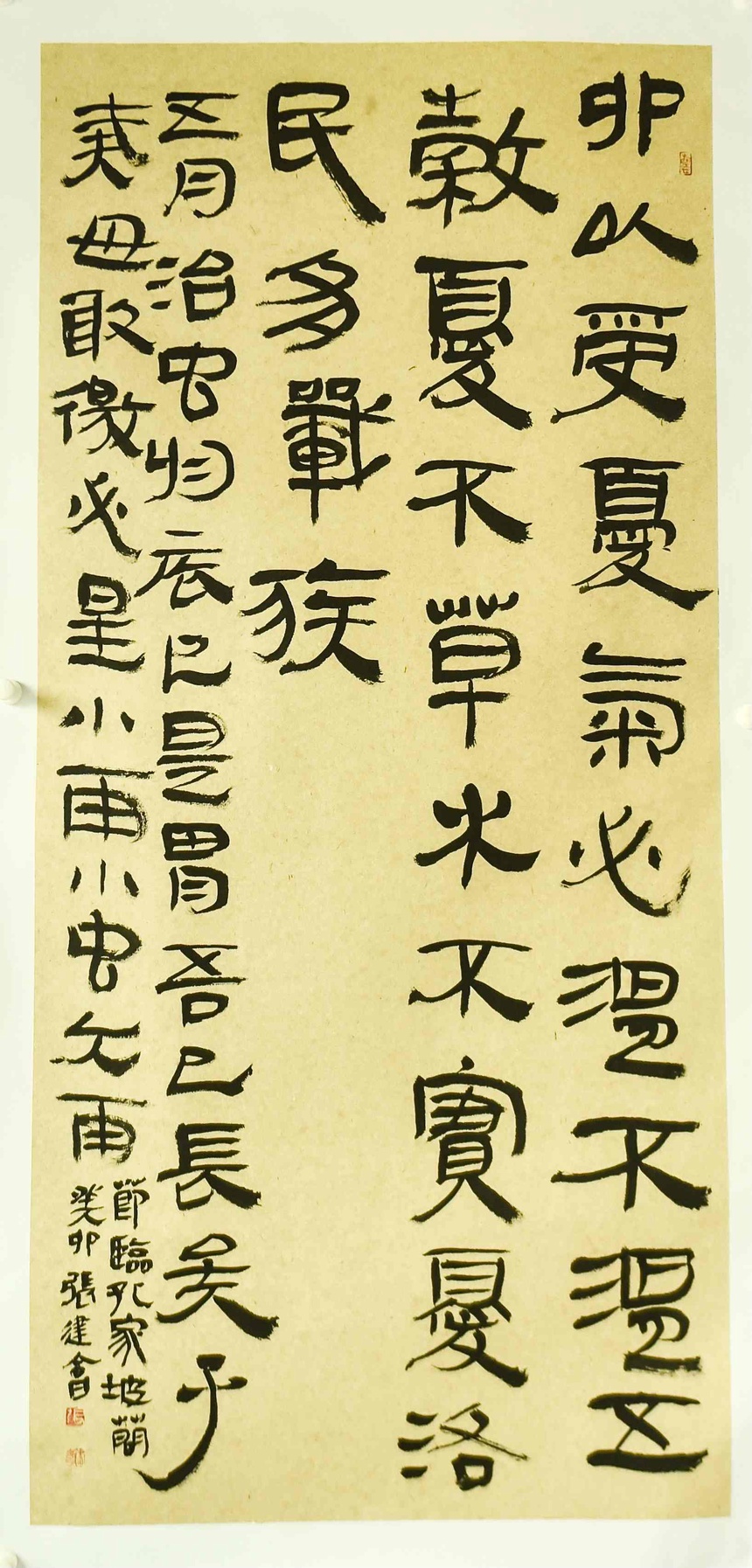

节临孔家坡汉简 张建会

湖北是中国简牍集中出土的重要地域,简牍出土数量宏富,内容颇具特色。除了重要的科学研究和社会研究价值,楚简书法独具一格的美学价值、艺术特点和艺术风格,也为开展书学研究提供了重要文献资料。作为中国书法家协会“在现场”主题创作的系列活动,“简牍的世界:湖北先秦与秦汉简牍考察”活动近日在湖北多地展开,通过调研考察、交流对话,不仅打通学术与创作的内在关联,拓展了中国书法史的价值视野与叙述思路,而且激活用好书法资源,拓宽书学范本,为推动新时代书法艺术创造性转化与创新性发展提供可资借鉴的范例。

“此次考察活动,试图突破艺术创作发生的个体小空间,走向广袤的历史地理与社会人文的情境之中,引导新时代书家从古人结字用笔的想象力、表现力中,追寻当时的时代背景和历史更替,推衍其生活场景和精神追求,再经由专家现场解读与交流互动的学术引领,理解文字演变过程,探寻地域文化的内在艺术精神,从而拓展了书法创作高质量发展的新思路、新办法。”中国书协主席孙晓云认为,用新的艺术形式及笔墨语言来表现自然天成、诡异浪漫的楚篆,将2000余年前的楚篆融入当代书法创作,是历史提交给当代书法人的课题,也就是当代书法创作如何根植传统、入古出新的时代课题。

多重视角探寻简牍书写规律

在实物观摩过程中,考察团成员看到不同种类、不同批次的楚简、汉简,它们的书写风貌和书写水准有很大差异。比如包山楚简和郭店楚简,从书法风格的角度来看,包山楚简比较雄强,有力量感,而郭店楚简比较文雅精致,二者风格反差较大。如何看待这种差异性?在活动学术主持、吉林大学教授丛文俊看来:楚地出土的简牍时间跨度大、面貌多样,因此要用一种历史的眼光去看待篆书隶变的进程,考量哪些是楚文化的因素,哪些是秦文化的因素,在关注变异中探寻书写规律。“看简不能只关注书法,应该综合关注字体的演变、文化史、文献学等等,学术为先,引导艺术。在关注书迹图像之外,应重视考古报告等信息。”丛文俊说。

同时,这种差异性也体现出古人生动的书写状态,即使是法律文书等政务性文本以及账目记录,仍能给人以自然本真的审美体验。考察团成员谈维在其日志中写道:“隶书要写得率意、天真、有性情就必须借鉴简牍,简牍如信札,是古人率真与情绪的表达,这种借鉴、探索是触手可及的。然而,秦汉简牍对书法的创作价值不仅仅体现在篆隶书中,在以纵势为突出特点的草书个性化创作过程中也是一剂不可多得的良方。简牍书强调横势的开张,用笔少有曲折回环,多以横向平动为主。书风因线条的古朴、结构的扁平而显得质朴无华,能让人体会到其飘逸浪漫的性情之美。流动性与静态美相辅相成,因而对我们在学习简牍和对草书的创作意义是不言而喻的。”

在鲜活书迹中识读文字、深化认知

可见古人的创造能力和风格意识是超乎想象的,但是,不能否认的是,楚简的很多文字结构超出了当下书法创作者对周秦汉唐文字的认知范围,在识读上难度较高,这就需要当代书法作者对自身知识储备做进一步拓展。目前,楚文字书法创作大多没有深入临简,更多是借助《楚简文字编》《古文字类编》等字典去集字创作,这种方式虽然能写出字形,但很难感悟到楚简乃至楚文化的精神内蕴。对此,丛文俊指出,书家往往只关注书法的笔墨语言,可是难题在于不关注文字就不能识读。如果每用一个字都去查,就会影响正常的学习和创作。“在我看来,书法学习首先要过文字关。楚文字自成系统,要利用现有的字典,或者竹简的释文,来解决识读问题。之后,很重要的一项工作是对字形构成进行分析。在这个基础上,创作过程中如遇缺字,就可以按照《说文》或者古文字其他构形原理进行拼合,基本可以避免出错。”丛文俊说。

而与经典书迹的面对面,无疑能让书法创作者对先秦两汉简牍书法及简牍文化的认识得到进一步深化。中国书协副主席叶培贵表示:“古文字的书写应用需要还原到原作的整体中来看,一如当代美术史家巫鸿所强调的‘原境’,如果我们所有的用字都拆解自书中,那这只是最浅表层面的书写体验。真正的研究只有进入那个场景,才能让我们的身心跨越时空去与古人对话。近两年,中国书协总结出三段式创作理念和创作模式——浸入式感受、体验式书写、主题性创作,只有浸入,才能让我们和古代、和时代、和我们的民族文化真正融为一体。”

范本资源的创造性转化与延展

审视当下创作语境下大家普遍关注的方法路径问题,如果说在临习方法上提倡的是对简牍的通读和通临,纠治集字积弊,加强知识储备,立体感悟楚文化艺术魅力,那么,关于创作转化,如何才能在借鉴前辈、取法古典、参照当代审美表现中,找到与个性的契合点,真正地融会贯通形成自己的艺术语言?

针对当前简牍的书法创作既有的三种形式:一是从写法到章法完全模仿简牍,二是运用简牍的写法和字法,进行各种章法的创作,三是将一些简牍的笔法、字法运用于各种书体创作。中国书协副主席张建会谈道:“当前单一地取法简牍只是求取其形式,但书法创作不是扁平化的,它需要一个维度。当代书法的碑简结合,需要把新出简牍和汉碑、铭石书等结合起来。与其他书体比较而言,隶书入门容易、提高难,它需要各个方面的积累。现在的隶书创作,很多是在追求一种金石气,或者个性的张扬,但是缺失了文气,特别是缺乏雅正之风。我在平常的创作中遵循三个方面的把握:摩崖刻石的气象、东汉八分体的法度、简牍帛书的意蕴,因为简牍帛书字体很小,相当于是用小楷作范帖写大字,在笔墨表现上需要其他书体的相关支撑。当代有很多老书家在简牍和碑的相互结合方面做了很好的尝试,‘面’是简牍,但‘内里’包含了对其他书体的深刻把握。”

此次考察活动名为“简牍的世界”,意在要站在历史的角度和社会的角度来看待考察对象——简牍。那么,究竟如何将简牍世界的精神、当代精神、自我精神结合到一起?在郑州大学教授、西泠印社副社长李刚田看来,“时代精神是一种创造精神,它不是无本之木,需要建立在深入历史、深入传统的基础上。从本次考察活动中得到的启示:一是对书家深入传统文化提出更高要求,不能只做笔墨游戏的工匠,书法人不能说都是学者、专家,至少要做一个有思想的文化人。二是扎根生活,为这个时代的创作找到与时代和当下生活的契合点。三是对创作技法的突破出新,笔法概念是纸张出现以后文人对书写用笔的一种总结,竹简时代没有后世文人所谓的‘笔法’,一如秦汉印中没有明清印人所谓的‘刀法’。如何将古人自然的书写状态与当下展览时代的创作与形式表现进行转换,是需要在实践中认真探索的。但创新并不是突发奇想,而是要立足于简牍的世界和深厚的传统,才能唤醒创造力。”