中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 民俗文化专家覃世清:巴人始祖——廪君的前世今生

廪君是巴人的始祖。廪君从何而来?有史书记载,廪君之先,故出巫蜑。那么巫蜑又是何人?有《山海经》等古书认为,巫蜑是原始社会母系氏族的首领,大约在六七千年以前。巫部落是指生活于鄂西清江流域和三峡地区,以母权制象征的母系氏族部落。

巴人发祥地——湖北长阳武落钟离山

有学者研究考证,巫蜑圣母,便是栖居于湖北长阳东部巫灵山一带母系氏族,以制茶、采药、熬盐、养禽、渔猎为主,属“灵山十巫”部落之一。如果再进一步,巫蜑氏族的前身又是谁,根据长阳现有发现的大量考古材料分析,巫蜑有可能是由远古“长阳人”进化而来。

国家5A级景区——长阳清江画廊

说土家族的前身是巴人,巴人的前身是巫蜑,巫蜑的前身是“长阳人”的后裔,分别有大堰钟家湾、伴峡小洞、鲢鱼山、榨洞、桅杆坪、西寺坪、沙咀、深潭湾、香炉石、南岸坪等遗址出土的大量文物与化石为证,这些遗址出土的文物和化石经中国科学院测定,距今年代分别为钟家湾19.5万年、伴峡小洞13万年、鲢鱼山10万年、榨洞2.7万年、桅杆坪10070年、西寺坪6000年、沙咀5500年、深潭湾6000年、香炉石4100年、南岸坪4000年,足以证明从远古19.5万年前直到如今,在长阳这片神奇的土地上,一直有人类生息繁衍。

位于长阳渔峡口东村白虎垅的廪君陵

远古时期的“长阳人”,限于当时生产力的低下,加上栖居地的分散,可以想象是以家族或小部落为主的若干个许多小群体,分散生存活动于清江沿岸的广大地区。在漫长的历史长河中,其中栖居于清江长阳就有以女权为核心的母系氏族公社,如巫蜑圣母氏族和盐水神女部落等。

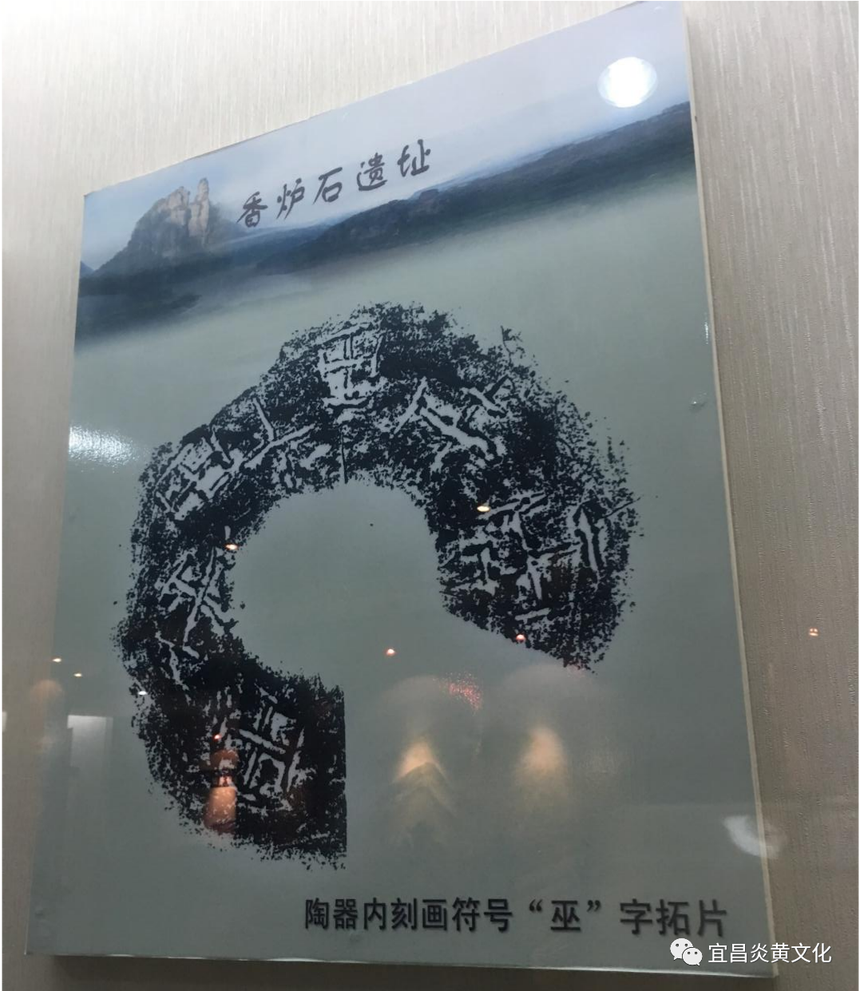

长阳渔峡口香炉石早期巴文化遗址出土的古陶器上刻划的“巫”字拓片(源自考古学家王善才主编的《清江考古掠影及出土文物图录》)

随着生产力的进一步发展,长阳境内原巫蜑圣母氏族辖内的母权制开始动摇,以都镇湾佷山区域内,以廪君为代表的的父权开始觉醒,出现以男性为首领,组成五姓部落联盟,并进而全面取代母权制。当廪君部落联盟全面收复掌控长阳境内巫蜑圣母氏族和盐水神女部落后,便在长阳香炉石——夷城立都建巴。

巴国故都——长阳渔峡口香炉石文化遗址

《后汉书.南蛮西南夷列传》载:“巴郡南郡蛮,本有五姓:巴氏、樊氏、嘾氏、相氏、郑氏。皆出于武落钟离山。其山有赤黑二穴,巴氏之子生于赤穴,四姓之子生于黑穴,未有君长,俱事鬼神,乃共掷剑于石穴,约能中者,奉以为君。巴氏子务相乃独中之,众皆叹。又令各乘土船,约能浮者,当以为君。余姓皆沉,惟务相独浮。因共立之,是为廪君。乃乘土船,从夷水至盐阳。盐水有神女,谓廪君曰:‘此地广大,鱼盐所出,愿留共居。’廪君不许。盐神暮辄来取宿,旦即化为虫,与诸虫群飞,掩蔽日光,天地晦冥。积十余日,廪君伺其便,因射杀之,天乃明。廪君于是君乎夷城,四姓皆臣之。”据专家学者们考证,夷水即今日之清江,武落钟离山即今日之长阳都镇湾佷山,盐阳即今日之长阳渔峡口盐池河,其水味咸,亦可熬盐。这便是早期巴人的由来。

“长阳人”遗址——全国重点文物保护单位

后来巴国一经崛起,不断强盛,不断开疆拓土,全盛时期,势力范围扩大到湘鄂渝川黔陕等半个中国。历史跨度从原始社会,历经夏、商、周、春秋、战国,存国时间长达数千年,直到秦朝统一的前夕,才灭国。

《山海经.海内经》载,“西南有巴国。太皞生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照。后照是始为巴人。”西南有巴国,长阳地处西南,地理方位与传说相符。太皞——伏羲,虽是我国神话传说中的人物,但也是我国最早原始部落的首领。有学者据周代《共和历》推算,太皞距今约6230多年前,后照始于巴人,那么巴人形成当在6000年以前。

巴人始祖——长阳文化广场廪君塑像

《世本.氏姓篇》载:“廪君之先,故出巫蜑”。务相被称为廪君之先,有可能就是当地土著“巴濮”人中的一支,名称“巫蜑”人。距今大约六七千年以至一万年。虽历经数千年的消磨,至今长阳的巫文化仍十分浓厚,且有许多带巫的地名,如巫灵山、上巫灵、下巫灵、巫溪等。

长阳清代著名词人彭秋潭竹枝词曰:“土船夷水射盐神,巴姓君王有旧闻。向王何许称天子,务相当年号廪君。”在长期的传说中,因人们误“相”为“向”,故直到公元1949年前后,长阳渔峡口至都镇湾仅有一百多公里的清江沿线一带,就有四十多座“向王庙”,主要就是为纪念廪君功德而立的。

长阳土家族自治县高度重视文化建设,早在2003年就将白虎垅(廪君陵)纳入县级文物保护单位

还有史料记载,廪君“浮土舟于夷水,据捍关而王巴”,“廪君死后葬于白虎垅,精魄不散,化为白虎”等。据有人考证,捍关即今长阳巴山,白虎垅即今长阳渔峡口的东村。长阳民间至今流传“白虎当堂坐,当堂坐的是家神”的说法。

具有古老传说的长阳渔峡口盐池温泉

据有关史料记载,秦并巴后,一部分巴人被杀死,一部分巴人被强行外迁,还有一部分巴人就地沦为奴隶和平民。

巴国被灭后,巴民族遭受了空前毁灭性的打击和瓦解,在巴民族和巴国的领域内,新的统治者从秦国及以后不断有其他外族与中原地带大量移民迁入,在对遗存的巴地、巴民进行长期残酷而血腥的统治压迫的同时,也将秦人及中原先进的技术和文化传播了进来,同时外来的统治者和大量移民也在漫长历史长河中自觉或不自觉地受到本地巴文化遗风的浸润薰染淘洗同化,在漫长的民族融合演进中,从而形成了地域、民俗、文化、心理特征非常明显的新族群,即以巴文化遗存为主体,大量融入外来客家文化的新族群文化,进而孕育发展成了具有全新意义的新民族,即今天的土家族。

作者简介:覃世清,民俗文化专家,网名清哥,土家族,生于1956年,湖北长阳人,高级经济师,民俗文化专家。曾任赤脚医生。1978年考入宜昌林校,1983年考入中南民族学院(2002年更名为中南民族大学)干训部政治专科。先后在县农会、县委办公室、县委政研室、县委县政府信访办公室、县委宣传部、县经委任办事员、科长等职,1991年调县工商银行至退休。其间,在三峡干过工程,任过制药厂厂长,当过特约记者。现为湖北省作家协会会员、中国散文学会会员、中国楹联学会会员,几十年从事民俗文化研究并多年担任长阳土家族自治县民族文化研究会副会长兼秘书长。出版有章回体纪实散文《天河坪档案》、诗集《新韵巴方》和奇石散文《清江美石记》等著作。

(本文原载2022年6月24日湖北省宜昌市炎黄文化研究会《宜昌炎黄文化》微信公众号,作者覃世清、编辑胡振栋供图)