中传云资讯系统

中传云资讯系统革命一生,战斗一生 | 纪念习仲勋同志诞辰107周年

习仲勋

(1913.10.15-2002.05.24)

陕甘革命时期

习仲勋同志,1913年10月15日出生于陕西省富平县一个农民家庭,早年接受革命思想,参加进步学生团体,1926年5月加入中国共产主义青年团。

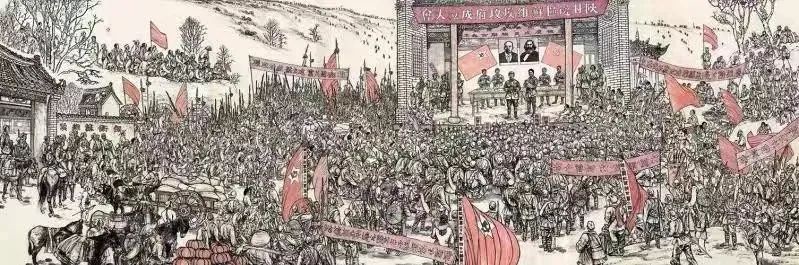

1934年11月,当选为陕甘边区苏维埃政府主席。他参与领导苏区的游击战争,粉碎了国民党军多次围剿,出生入死,浴血奋战,在不断排除内部“左”的和右的思想干扰中,壮大了红军武装,巩固和发展了革命根据地。他以极大精力领导党的建设和政权建设,为土地革命战争年代红色政权的巩固和经济的发展,做了许多探索性、开创性的工作。

抗日战争时期

1936年1月,习仲勋同志任关中特区苏维埃政府副主席、党团书记。同年6月,随红军西征,先后任中共曲环工委书记、环县县委书记。8月,又受中共中央委派赴关中,守卫陕甘宁边区南大门,长达6年时间。先后担任中共关中分委书记、分区专员、分区保安司令部政治委员、中共陕甘宁边区委员会执委、西北局党校校长。他组织领导分区军民同国民党顽固派进行军事、政治和经济斗争,贯彻执行党的抗日民族统一战线政策,赢得了党和人民群众的信赖和拥戴。

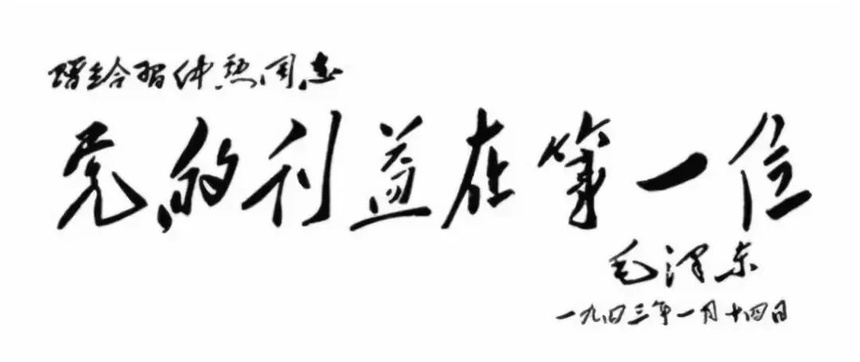

毛泽东表彰习仲勋同志的题词

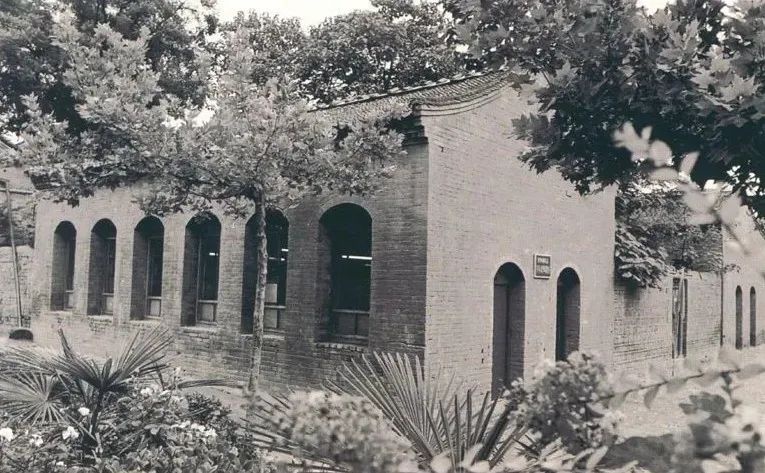

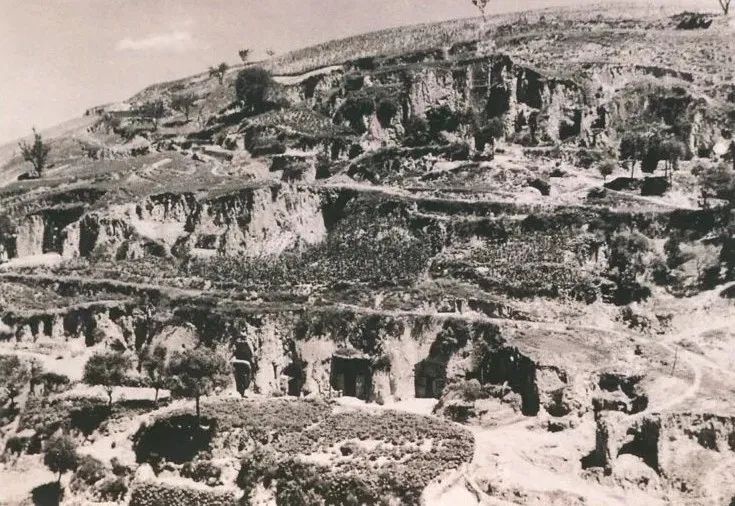

爷台山反击战指挥部旧址

解放战争时期

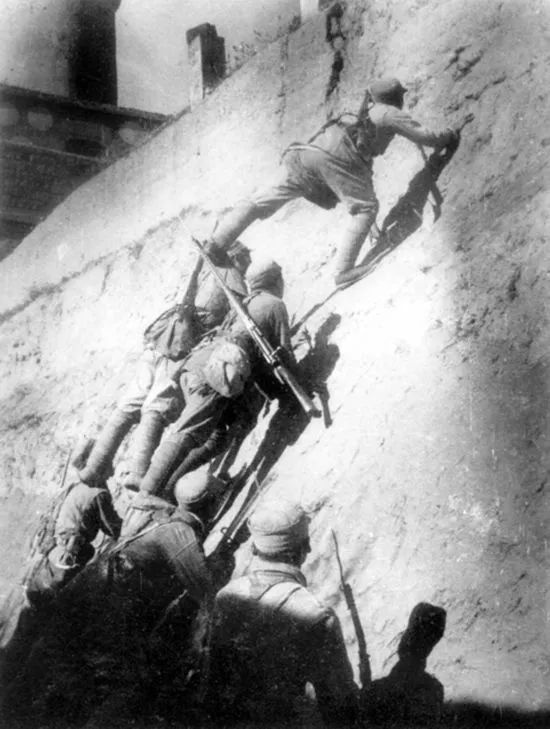

抗日战争胜利后,习仲勋同志历任中共中央西北局书记、陕甘宁晋绥联防军政治委员、陕甘宁野战集团军政治委员、西北野战军副政治委员。他受毛泽东同志指示,组织策动了国民党陕北保安团队起义,接应王震同志率三五九旅中原突围返回延安,参与指挥了西华池战斗。

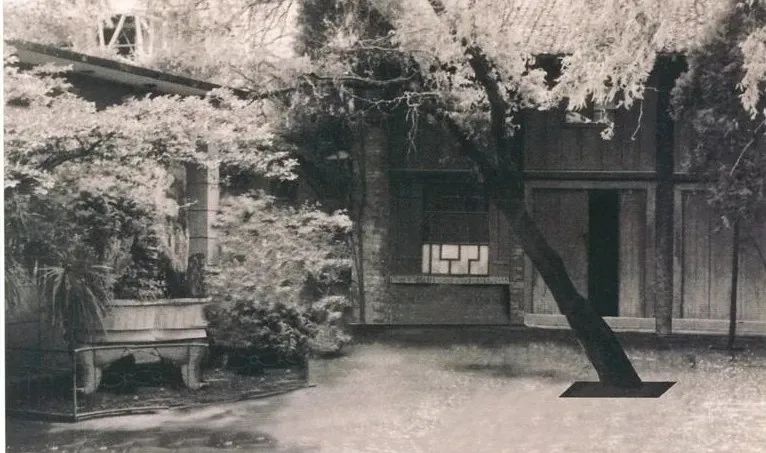

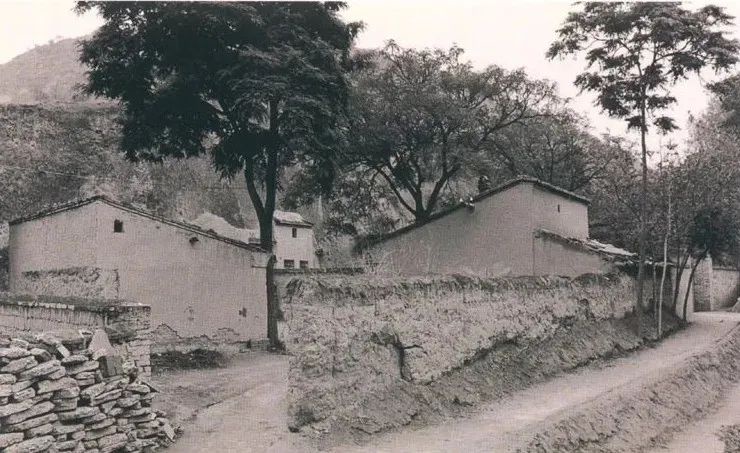

西华池战斗旧址

1947年3月中旬后,按照中共中央的战略部署,协同彭德怀同志指挥了保卫党中央、毛主席和陕甘宁边区的战役,相继取得青化砭、羊马河、蟠龙镇“三战三捷”和陇东、三边战斗的胜利。他作为优秀的政治工作领导者,在整个解放战争期间,和彭德怀、贺龙同志,或转战西北战场,或开展新式整军运动等军队政治工作,或组织后方支前,战胜了十倍于我的国民党军队,为解放大西北,解放全中国,作出了卓越的贡献。

1947年,陕甘宁边区党政军负责人员合影。(前排左起:林伯渠、贺龙、赵寿山、习仲勋、张邦英、曹力如;后排左起:王维舟、贾拓夫、杨明轩、马明方、马文瑞、姚静尘、常黎夫)

彭德怀与萧三、艾青、赵仲池、习仲勋(右一)在一起

习仲勋同志在主持西北局工作中,和林伯渠同志一起,为建设陕甘宁边区呕心沥血,付出了巨大努力。尤其是在陕甘宁边区土改中,他提出的区别老区、半老区、新区不同情况制定政策和纠正“左”的偏向的意见,得到党中央和毛泽东同志的肯定,并转发全国各解放区。

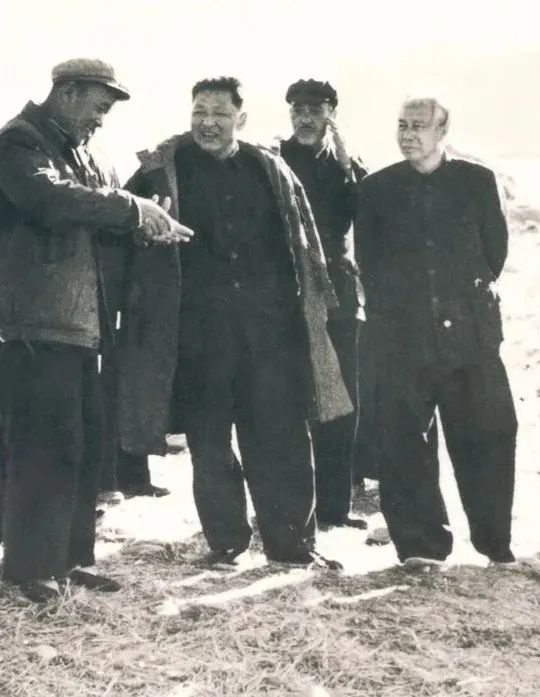

1948年,(左起)贺龙、马明方、习仲勋、林伯渠、贾拓夫、王维舟在绥德

新中国成立时期

新中国成立后,习仲勋同志任中央人民政府委员,中国人民革命军事委员会委员,中共中央西北局第二书记,西北军政委员会副主席、代主席,西北行政委员会副主席,第一野战军暨西北军区政治委员,长期主持西北党、政、军全面工作。

中央人民政府任命彭德怀为西北军政委员会主席,习仲勋、张治中为副主席(左起:习仲勋、贾拓夫、张治中、彭德怀)

习仲勋坚持党的正确路线,从实际出发,正确地、积极稳妥地领导了西北地区五省的城市接管、剿匪反霸、土地改革、镇反和“三反”、“五反”等重要工作。他把原则性和灵活性相结合,大胆而妥当地解决了复杂的民族宗教问题,团结争取了一批少数民族宗教界上层人士,为巩固新生政权,建立新的社会秩序,恢复战争创伤,进行大规模的经济建设,奠定了良好基础。

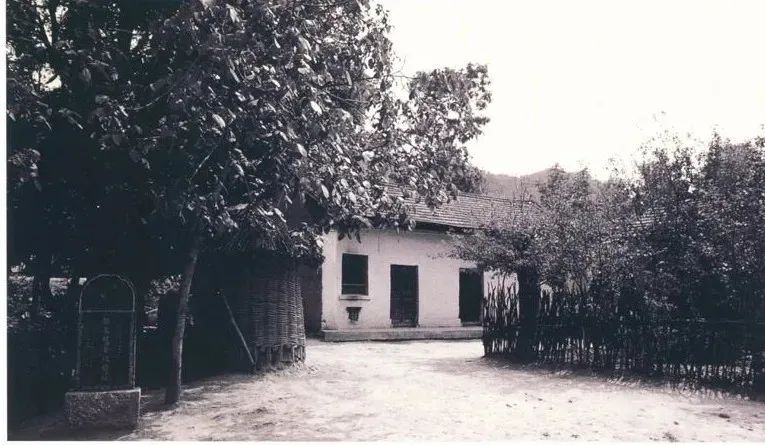

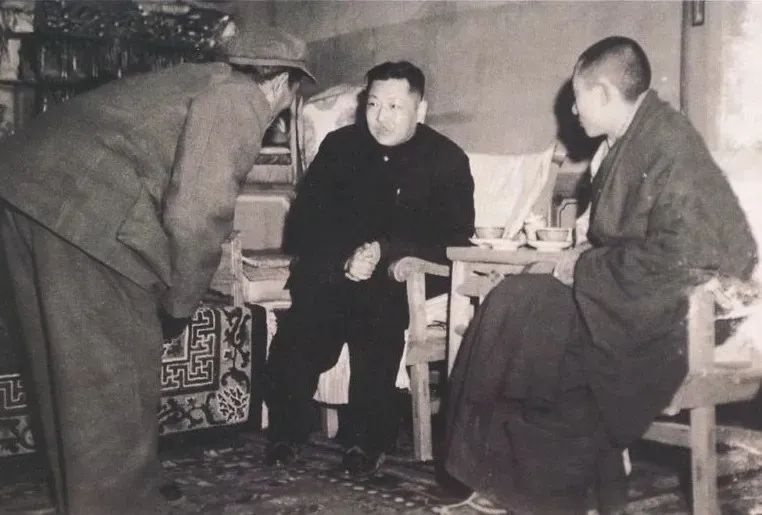

习仲勋视察陕西三原

改革开放时期

1978年4月后,习仲勋同志历任中共广东省委第二书记、第一书记,广东省省长,广州军区第一政委、党委第一书记。在党的十一届三中全会上被增选为中央委员。他团结省委“一班人”,坚决贯彻执行党中央关于把工作重点转移到经济建设上来的重大决策,率先向党中央提出充分利用国内外的有利形势,发挥广东的特点和人文地缘优势,让广东在改革开放中先走一步的请求,得到了邓小平同志的赞同。

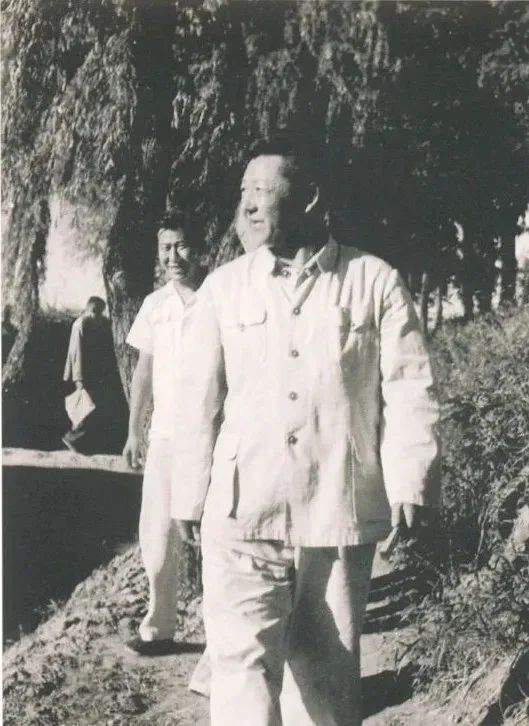

习仲勋(左一)到广东就深入基层调查研究

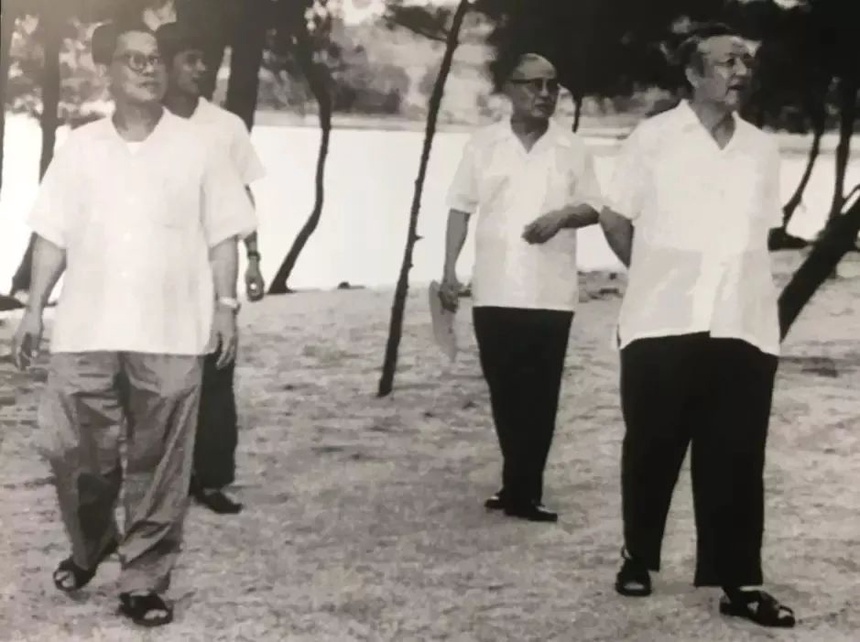

1981年中共中央书记处成员合影。左起:习仲勋、万毅、古牧、杨得志、胡耀邦、万里、姚依林、余秋里、王任重

习仲勋在中南海勤政殿办公室办公

1

革命一生 • 战斗一生