中传云资讯系统

中传云资讯系统科教 | 行走“世界之巅”十余年,他记录的雪域精灵比“日游步数”还多

一朵雪莲,挺着15厘米的身姿,却可以被托至3000多米的海拔,绽放着生命的灵动与绰约。一个人的生命究竟能够记录到怎样的高度?“世界之巅”——这是来自2022年度感动海淀文明人物中国科学院植物研究所的研究员王强的答案。

在圣地,记录生命高度

在这座星球上,高等植物大约有30多万种,在中国有3万多种,在泛喜马拉雅地区有2万多种。泛喜马拉雅地区是地球上最独特的地理单元,拥有最丰富的高山植物区系,其包括喜马拉雅山、横断山、喀喇昆仑山和兴都—库什山一部分。

泛喜马拉雅地区

“在全球找不到第二个像泛喜马拉雅生境多样化的环境”王强曾无数次发出这样的慨叹。没错,这里的确是无数如王强一般的植物分类学家心中的圣地,然而就是这样一方被植物科考人员视若珍宝的地区实际上脆弱得很。

泛喜马拉雅地区的雪兔子

泛喜马拉雅地区的边界海拔是600米,最高可达8000多米。在这里跋涉,就是一趟从热带到寒带的穿行。那这旅途大概丰富又浪漫吧?蓝宝石般的高原湖泊、雄壮巍峨的绵延雪山、静谧纯净的星空夜色……但在王强眼里,这些景致的吸引力远低于一路的奇花异草,也因如此他的旅途往往危机四伏:四五十度的陡坡、三千多米的悬崖、交替侵袭的暴雨与烈日、无法预判的吸血蚂蟥与毒蛇猛兽……在如此严酷的环境中,植物分类工作可谓“路漫漫其修远兮”,而王强并没有停歇向上求索的脚步,海拔高度在跃升,新奇植物被记录,更多生命有了血脉归宿。

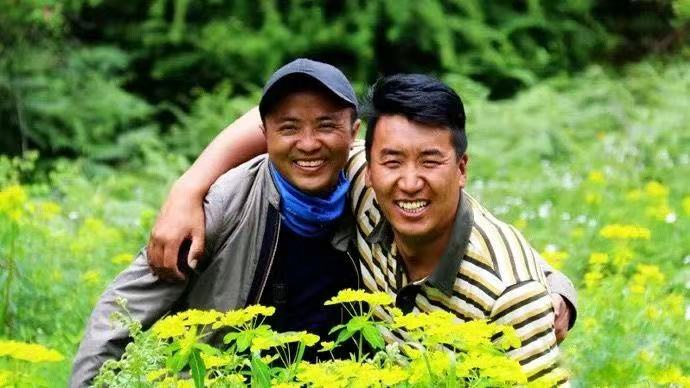

王强与队友白天负重徒步考察野生植物资源

“我们在无人区一待就是一个月,白天徒步考察野生植物资源、采集标本;晚上则连续奋战,处理标本,经常工作到半夜1、2点。”十余年艰苦的野外科考,在王强脸上留下了高原烈日和风霜的痕迹。曾经的青葱少年,也变成了如今大家习惯称呼的“喜马拉雅小黑哥”。

王强(左)和藏族兄弟(右)的合照

十余年来,“小黑哥”和他的团队在“泛喜马拉雅无人区”采集了10万余份珍贵的植物标本,拍摄了20余万条珍稀植物影像数据,为国家掌握全球生物多样性热点区域的植物资源提供了重要的基础性资料,也为国家守护着植物基因宝库。他参与编研并负责推进的《泛喜马拉雅植物志》被国内外同行誉为“当今国际植物志书编研的最高水准”,但王强从未敢有丝毫倦怠,正竭尽所能地推进这套由洪德元院士发起的重大植物志书向“世界之巅”步步攀升。

从基础挖掘生命深度

在这座星球上还有太多的神秘物种无名,那就交由我们来命名吧。

“蓝色精灵”——须弥参

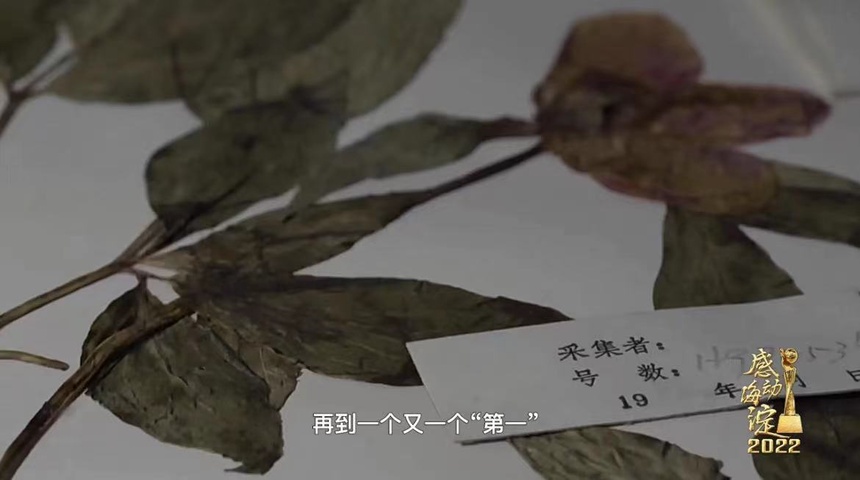

当一朵“蓝色精灵”落向他手心,他说,“仿佛是在见证自己的孩子出生”。十一年间,王强的足迹踏遍这里的山山水水,从绝迹近百年的高山贝母,到消失60余载的白花绿绒蒿,再到一个又一个“第一”……

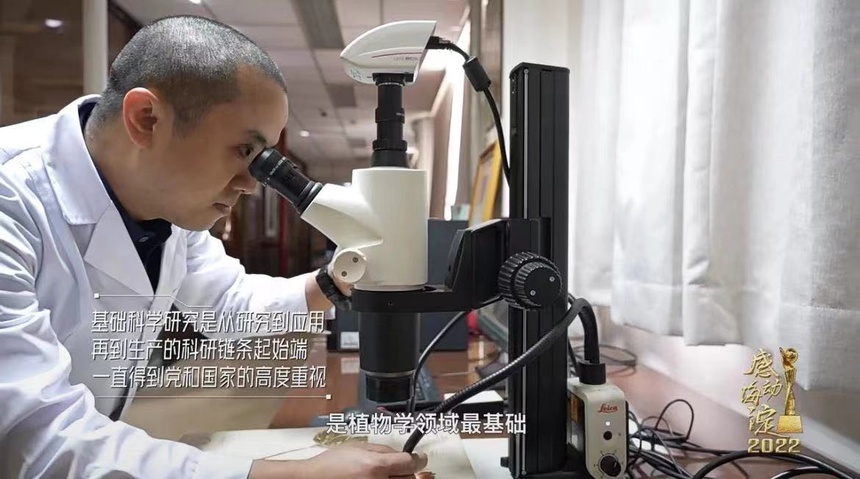

让失散的“雪域精灵”重归自己的血脉家庭。“我研究的植物学,是植物学领域最基础的、最艰苦、也是最重要的学科”。基础科学研究常常存在“投入与产出不成正比”的问题,往往投入巨大,却泛不起任何水花,这让基础科学研究常被视为“无用之用”。然而“无用之用”,往往是“众用之基”。在我国,“加强基础科学研究”是“构建科学知识体系的强国”的重要战略目标与需求。

扎根于雪域高原的王强熟识泛喜马拉雅地区的雪域精灵,他十几年如一日,行走在山林深处,攀爬于悬崖之巅,为众多流离失散的物种寻找自己的血脉家庭。在植物分类学基础性研究中开掘出新的成果。

在进行植物学基础科学研究的王强

当每一类植物的生命真谛被一一探索,作为将自我与这些“高山精灵”融为一体的植物科考者,王强也不断开掘着自己的生命深度。

以远播增量生命广度

“我们必须全面了解这片区域的植物,必须对它们进行最好地保护,千万不能等到失去它们之后才认识它们。”在国家的重大科研任务中,王强一直有着突出贡献。但他从未满足于此,对于守护泛喜马拉雅地区的一草一木,王强有着极强的使命感。

王强在中科院格致论道公益讲坛的科普演讲《雪域精灵》

于是,我们在各种植物学公开讲堂、科普直播节目上见到了他激昂演讲的身影;从《泛喜马拉雅植物志》的出版,到英文科学纪录片《多样之境》的全球播出,他将“保护生物多样性”的观念以趣味性的风格播撒给了更多青年人,也将中国泛喜马拉雅地区珍贵的植物多样性远播到全世界。

纪录片《多样之境》

“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”我们对自然认知总是有限的,可如王强一样的植物分类学家却从未在“探秘自然”的道路上停歇。不设限的他,在艰苦的高山植物多样性考察工作中始终冲锋在前,又把这份珍贵的探索实践与每一株“雪域精灵”带给他的灵魂震颤讲述给全人类。这,或许是他与花树草木的约定。

王强和队友深夜整理考察资料

虽然科研工作艰辛坎坷,他却深深陶醉于这片雪域植物的精灵世界。走在探索极限的征途上,他用双手、用步履、用纸笔也用影像一边攀登,一边记录着极致之美。一个平凡的基因能够为我们民族的未来带来多大的光亮?王强决定,用下一个十年去践行答案。

(图片来源于感动海淀视频截图)