中传云资讯系统

中传云资讯系统公共 | “2023明代服饰美学论坛”:阐释传统服饰之美 挖掘历史文化内涵

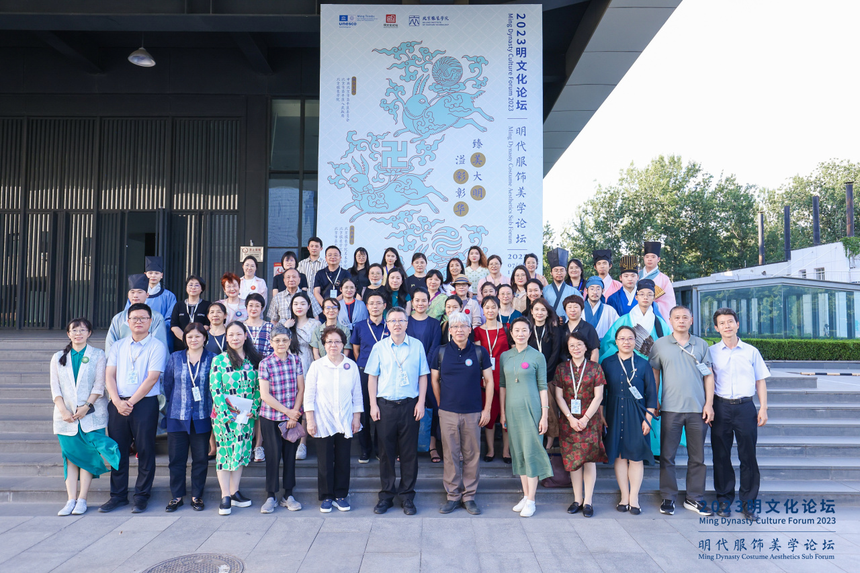

中华服饰蕴含着中华民族多元一体的民族意识和“内修容德,外服天下”的文化自信。在数千年中华文明发展进程中传承至明代的服装,承载着华夏民族深沉的精神追求。7月8日,“2023明代服饰美学论坛”在北京服装学院举办。

本次论坛由中共北京市昌平区委员会、北京市昌平区人民政府与北京服装学院联合主办,北京服装学院美术学院、服饰文化研究院、民族服饰博物馆、北京市昌平区明十三陵管理中心联合承办,国家社科基金艺术学重大研究项目“中华民族服饰文化研究”提供项目支持。北京市昌平区副区长白琳,北京服装学院院长贾荣林,北京服装学院党委常委、副院长王小艺,北京市昌平区明十三陵管理中心副主任姚巍,北京市昌平区文旅集团副总经理刘素萌,以及来自中国国家博物馆、故宫博物院、上海博物馆、中国丝绸博物馆、中国社会科学院、清华大学、苏州大学、韩国檀国大学等国内外院校、科研院所、文化单位的110余名专家学者和师生现场参会,线上云现场同步进行网络直播。

本次论坛以“明代服饰美学与当代价值”为主题,围绕明代服饰典章、纺织服饰实物、时代美学风尚等议题,特邀6位知名专家进行主旨演讲,以及12位青年学者参与学术互动,深度挖掘明代服饰的历史文化内涵,阐释中国传统服饰美学,促进明代美学与当代生活相结合,从而更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。

北京市昌平区副区长白琳在开幕致辞中指出,北京拥有丰富的历史文化遗产,是中华文明源远流长的伟大见证,传承保护好这份宝贵的历史文化遗产是首都的职责。昌平区区委、区政府始终贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针,做好文化传承,发挥文化资源禀赋优势,赋能昌平“四区”建设。此次论坛是昌平区2023明文化论坛的主题论坛之一,希望通过明文化论坛系列活动吸引更多文旅要素和全球“明粉”汇聚于昌平,提升昌平明文化影响力,积极推动中华优秀传统文化在昌平的创新性转化和发展,全力将昌平打造为全球明文化的研究、交流和体验中心,更有力地推进中国特色社会主义文化建设。

北京服装学院校长贾荣林在开幕致辞中指出,北京服装学院积极汇聚国内外优秀学术力量与智慧,积极传承和传播中华优秀传统服饰文化。此次论坛是北京服装学院举办的第六次高水平服饰文化研究学术会议,今后学校将继续深耕中国服饰文化研究,为引领中国服装教育高质量发展、建立高水平特色型大学不断努力,同时也希望与海内外学者、研究机构加强合作,协同推动中国服饰文化研究的蓬勃发展。

随后,韩国檀国大学教授朴圣实,中国社会科学院文学研究所研究员扬之水,中国丝绸博物馆名誉馆长、研究员赵丰,中国博物馆学会陈列艺术专业委员会副主任、研究员杨玲,苏州丝绸博物馆研究员王晨,北京服装学院美术学院教授陈芳教授,分别以《朝鲜时代朝服复原研究——以全州李氏出土朝服复原为例》《盈寸之间 金分五色:癸卯春夏明代金银首饰观摩记》《明代云肩襴袍的艺术设计与技术实现》《明代历史文化展览的展示传播》《文物保护修复视野下的明代服饰工艺美学文化》《从晚明服饰见女子品评标准的转向》为题进行主旨发言。北京服装学院教授、民族服饰博物馆馆长田辉,北京服装学院美术学院教授、服饰文化研究院副院长蒋玉秋分别担任论坛学术主持。来自深圳技术大学的王树金、苏州大学的张蓓蓓、人民文学出版社的廉萍、湖南博物院的董鲜艳、孔子博物馆的徐冉、上海大学的周方副,以及北京服装学院民族服饰博物馆的贾汀、高丹丹、胡小妹,美术学院的刘琦、魏丽、胡谍等专家学者参与学术交流互动。

朴圣实在演讲中以全州李氏密昌君(1677—1746)出土朝服与平山申氏的金线缎赤亇为例,对复制与复原的过程和结果进行了详细讲解与展示,包括对色彩、材质的考证,分析,再现和评估,并就服饰文物保护与展示提出了以研究、实践、交流为核心内容的专业建议。

扬之水通过对浙江临平博物馆“明潢贵器:万历专题文物展”、中国典籍博物馆“邂逅多彩大明:万历文物主题特展”等展览中具有代表性的明代金银首饰文物的再次深入观察与分析,讲解了明代金银器的造型、工艺等特点,引领大家窥得明代金银饰品之美,并基于名物学的研究方法,为“金仙宫夜游分心”“金文殊满池娇分心”等文物重新定名。

赵丰从明代人物容像、画作以及传世实物引入,解析云肩通袖襕袍的名称界定,溯源其发展脉络,赏析明代传世实物及出土文物中的云肩通袖襕袍的艺术设计,探索复原其技术实现方式。他表示,云肩襕袍是中国古代丝绸服装中最为华丽的一种,在元代开始形成,在明代达到高峰,对清代仍有影响,体现着明朝丝绸技术与艺术的高度统一,未来仍然值得继续深入研究。

杨玲在演讲中提出,明朝是中国历史上的重要朝代,其所创造的文化、科技和社会制度对中国产生了深远影响,为后世留下了极为宝贵的遗产。十几年来,各大博物馆从历史、艺术、科技、考古的角度面向大众作出相关展览,依托传世文物以及考古发掘成果让世人了解明朝的历史文化。她通过100多场明朝主题展览,探讨了明代历史文化展览的展示传播。

王晨指出,明代服饰是中国丝绸历史上的重要阶段,对后期的服饰文化产生了深刻的影响。地处太湖流域的江南地区,在明清时期的织绣技艺高超,以考古发掘的明代墓葬实物所见,就遗存了为数较多的明代丝绸服饰,虽然已褪去了昔日华丽,有些已残破,但经过科学有效的修复手段,让这些遗存再现风采,更为党代研究了解明代的服饰工艺之美提供了依据。她从修复明代丝绸服饰案例的视角出发,在展示修复工作的同时,探讨明代丝绸工艺之湛、服饰文化之美。

从晚明女子的典型服饰配伍,可见女子形象呈现端庄、典雅而富有文化气质的新特征。女子形象塑造背后实则隐藏着男性品评标准的转向,一种新女性形象是否正在受到当时文人士子的推崇?什么原因导致这种现象出现?陈芳在主旨发言中,主要从晚明女子形象的审美观照、新的“才情观”推动、明代版刻高峰、母亲亦师亦友的中心教育角色、以家庭为中心的园林雅集、以及女子游玩结社等方面对以上问题进行了精彩的阐释与回应。

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。一直以来,北京服装学院积极响应以习近平同志为核心的党中央重大决策部署,自觉承担社会责任和义务,通过服饰文化研究学术会议等多种方式,积极推进服饰文化研究与传承创新工作,不断培养中华传统服饰文化研究创新人才。

(本文图片由主办方提供)