中传云资讯系统

中传云资讯系统文物 | 山东:完善机制练就文物鉴定“火眼金睛”

3月25日,山东省文物鉴定工作启动会在济南召开,山东省文化和旅游厅相关负责人会上指出,文物鉴定意义不止于让文物重获身份,更重要的是为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。

当下,各地对文物定级的呼声高涨,大量馆藏文物和数以万计的出土文物亟待定级。巨大的工作量与不足百人的文物鉴定队伍相比,形成强烈反差。近几年,山东紧紧抓住国家文物鉴定体系建设的契机,全力做好山东省域文物鉴定体系建设工作,更充分发挥文物鉴定在文物保护利用工作中基础支撑作用。

鉴定工作面临新形势

淄博市历史文化底蕴厚重,现有备案登记博物馆85家,各级各类博物馆藏品登记总数10万余件(套)。当前,全市有1100多件文物藏品需要鉴定,市直文博场馆有795件(套)文物藏品亟需鉴定。

淄博市文化和旅游局党组成员、副局长丁德翠表示,一方面,全市尚有较大数额的未登记可移动文物,需要逐步解决历史遗留问题;另一方面,淄博市民间收藏丰富,各类收藏鉴定需求潜力较大。

过去几年,山东省蓬勃发展的文博事业中,可移动文物鉴定工作发挥了应有的基础和社会服务作用,在制度、业务、机构、人才队伍建设等方面取得显著成效。

山东省文物局原副局长、山东建筑大学客座教授由少平认为,目前山东各级各类博物馆总量、一二三级博物馆、革命博物馆和非国有博物馆数量等指标均居全国第一,登录文物藏品的数量也居全国前列,凸显了文物鉴定工作在博物馆藏品征集、典藏、陈列和研究过程中的重要基础地位和支撑作用。

“另外,随着文物保护理念的发展,工业、交通、商业等以社会主义建设时期为主要时代特征的博物馆快速兴起,以及大量考古发掘文物的入藏,使文物藏品构成和价值特征都发生极大变化。”由少平表示,这就要求传统意义的历史文物鉴定,无论知识体系还是技术方法或者专业人员的构成,都需要更新和调整。

公益活动获得好名声

近两年,为引导和规范民间收藏、倡导合法合理性的收藏理念,满足广大收藏爱好者文物鉴定需求,山东省文化和旅游厅组织“我为群众办实事——文物公益鉴定山东行”系列活动,鉴定专家团队在两年内举办54场文物公益鉴定,参与群众近万人,得到广大收藏爱好者的一致好评。同时鉴定专家们走进区县馆、非国有博物馆,通过鉴定活动传授知识、聚拢人气,受到区域内中小型博物馆的欢迎。

2023年,淄博市举办大型公益性鉴定活动4场,吸引530人次参加,辐射济南、滨州、潍坊等周边城市,甄选出100余件珍贵藏品,获得社会各界广泛好评。

烟台市博物馆在每年国际博物馆日、烟台市文旅开放日等重要节点,策划组织公益鉴定活动,满足市民群众的精神文化需求。近3年来,累计举办近20场文物鉴定活动,鉴定书画、瓷器等各类藏品800余件。同时,当地以开展文物鉴定活动为契机,发挥当地媒体、馆内“两微一端”以及抖音等自媒体平台的宣传联动效应,扩大文物收藏保护等法律法规知识的宣传和普及,有效引导市民群众树立正确的文物收藏保护理念。

今年1月2日,山东省文物保护修复与鉴定中心挂牌。山东提出,将全面统筹省内的行业文物鉴定、涉案文物鉴定等工作,与省内外的鉴定机构、科研院校就文物鉴定科学研究、人才培养等加强联动合作,为打造立足山东、辐射东北、联动华东、面向全国的区域文物鉴定平台。

未来发展需要大策划

近年来,山东各级文物机构队伍总体呈现增量提质的良好态势,但相较于其他专业领域,文物鉴定人才仍呈现匮乏状态。

“文物鉴定人才的形成机制与博物馆、考古、不可移动文物保护、文物修复等专业都不相同,而且无法单纯依赖高等教育实现。”由少平认为,各级文物管理部门、博物馆都应制定符合本地本部门文物藏品特点的文物鉴定人才培养规划,完善在职在岗培养体系,真正从制度层面建成覆盖全省的“老中青结合,传帮带赓续”文物鉴定人才梯队。

山东省文物保护修复与鉴定中心主任王斌告诉记者,今年中心将重点培养有交叉学科背景的复合型人才团队和行业领军人物,做好专业技术人员继续教育管理,开展全省文物修复、文物鉴定等业务培训,提升全省行业整体水平。同时与高等院校合作,拓展合作领域、创新合作形式,培养理论与实践相结合的实用性优秀专业人才。

山东省文化和旅游厅党组成员、副厅长刘少华表示,山东计划对于文物鉴定人员的增补形成制度性文件,进一步明确准入门槛、批准程序、培养模式、鼓励机制、约束机制等。根据人才培养的具体情况,每年提交下一年拟新增文物鉴定人员名单。争取用5到10年时间,有效缓解文物鉴定专家短缺现状,突破人才断层困境,优化人才队伍结构。

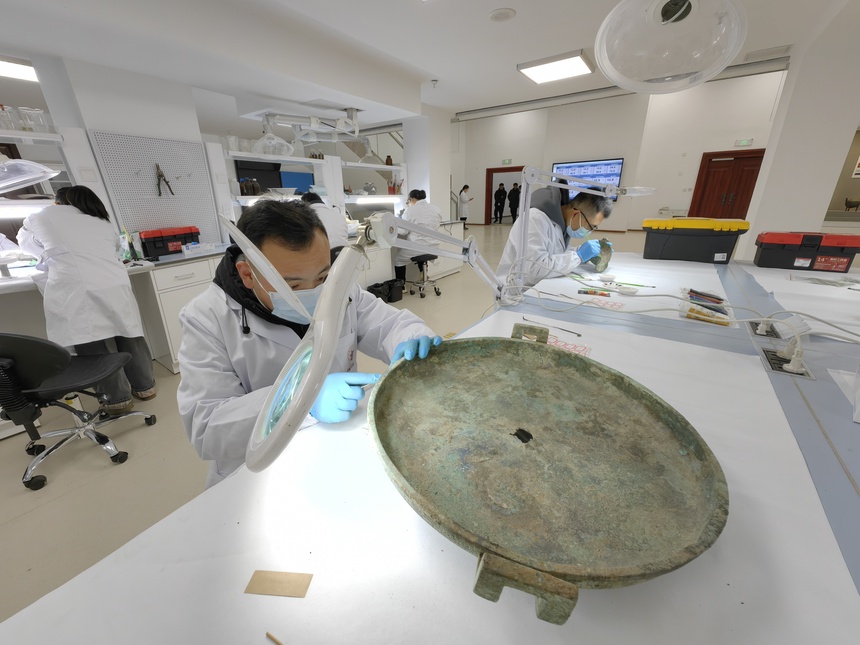

(配图为山东省直文博单位文物修复场景,苏锐拍摄)