中传云资讯系统

中传云资讯系统舆情关注:河南传媒大学是野鸡大学

近日,河南郑州,网上一所名为“河南传媒大学”学校被曝盗用其他高校官网信息,实际为“野鸡学校”。该“学校”官网内除了现任领导栏目外,不少内容均直接抄袭自广西艺术学院官网。这所学校从今年3月间便开始发布办学、科研、招生信息。10日,河南省教育厅相关负责人表示河南并无这一学校,而教育部提供的全国高校名单也没有该校的信息。相关信息发布后,在网络上引发了广大网民热议。

图片来源:视频截图

一、舆情爆点

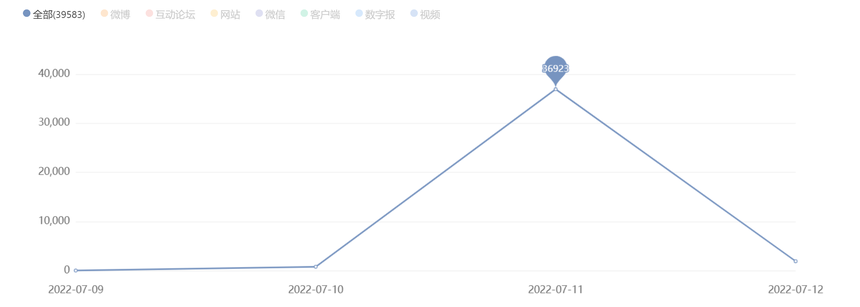

以2022年7月9日0时至7月12日12时为周期,通过中国文化传媒集团舆情系统进行信息检索发现,监测周期内的舆情高点出现于7月11日。

图:舆情关注走势图

7月10日,@澎湃新闻发文【野鸡大学#河南传媒大学网站下线#,河南教育厅已明确不存在这一学校】,舆情开始发酵。11日,@沸点视频发文:#河南传媒大学是野鸡大学#【#河南传媒大学盗用广西高校信息# 省教育厅:查无此校】,@新浪热点发文#河南传媒大学是野鸡大学#【“河南传媒大学”抄袭?官方:查无此校】,引发媒体转发和广大网友评论,舆情迅速进入传播高点,实时传播信息量近4000篇。

截至7月12日12时,相关舆情信息量共计39583篇,微博26147篇,视频7105篇,客户端4861篇,网站1030篇,微信319篇,互动论坛113篇,数字报8篇。其中,微博、视频和客户端为本次舆情信息的主要来源,占比为96.29%。

二、媒体观点

对“河南传媒大学是野鸡大学”一事,有关媒体从不同角度进行了报道和评论。

新京报发表评论文章表示,“河南传媒大学”连“野鸡大学”都不是,而是子虚乌有,只有网页的虚假大学。这类“大学”根本没有具体的办学活动,是以大学之名进行招生与贩卖文凭的诈骗。清除虚假大学,需要司法机关及时介入,加大查处力度,并扩大举报线索。考生和家长如发现这类“大学”,要立即报警,不要轻信“天上掉馅饼”的事。而被虚假大学冒名、山寨的大学,也要增强维权意识,及时发布公告加以澄清,并报警由警方介入处理。

澎湃新闻发表评论文章表示,“野鸡大学”依然“野火烧不尽,春风吹又生”的原因是多方面的。首先是违法成本偏低,一些“野鸡大学”的网站建立不过需要几小时,即使被封禁、取缔,只要换个马甲和域名就能“东山再起”;其次是部分“野鸡大学”把网站服务器或IP地址设置在国外,给有关部门的查处提高了难度;另外,对“野鸡大学”的打击也有待形成合力——“野鸡大学”该由教育部门查处,还是公安机关或市场监管部门打击?有待进一步明确分工、细化责任。

三、网民观点

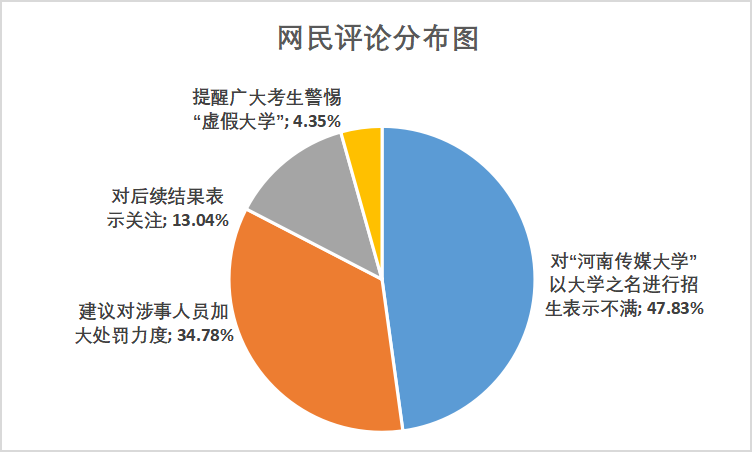

对“河南传媒大学是野鸡大学”话题网民观点进行汇总后发现,主要分为以下几类:

图:网民评论分布图

一是对“河南传媒大学”以大学之名进行招生表示不满,占比为47.83%,典型网友评论如下:

@我惦念的你_万望岁岁平安:过分了啊!

@姚为David:这不是胡闹嘛?

@函君君君:离谱,把这个假冒伪劣的地负责人抓起来抽脸。

二是建议对涉事人员加大处罚力度,占比37.78%,典型网友评论如下:

@老葛兄:相关人员应依法严惩!

@红尘过客的记忆:严查,重刑!

三是对后续结果表示关注,占比为13.04%,典型网友评论如下:

@热心网友张女士H:所以解决措施呢?

@从新开始:就下线这么简单吗?

四是提醒广大考生警惕“虚假大学”,占比4.35%,典型网友评论如下:

@亲爱的华子先生敏感:报考需谨慎。

四、舆情点评

近日,“河南传媒大学是野鸡大学”一事,引发众多网民热议。多数网民对此乱象表示不满,建议相关部门对涉事人员加大处罚力度,严查严惩;还有部分网民则表示填报志愿需谨慎,谨防“野鸡大学”。

近年来,虽然有关部门每年都会通报“野鸡大学”名单并予以取缔,但其似乎从未彻底淡出公众视野。此类虚假大学通过各种虚假宣传、伪造招生办学资格、伪造招生宣传材料、谎称国家承认学历等伎俩,诱惑考生和考生家长报考。骗人钱财、误人前程,“野鸡大学”的危害不言而喻,亟待整治。

整治“野鸡大学”乱象还需多方合力。相关部门要持续发力,不断加大打击和惩治力度,并扩大举报线索,防止其死灰复燃;浏览器平台和搜索引擎方也应设置警示标志,果断“拉黑”野鸡大学,让其没有曝光的机会;考生和家长也应提高对真假院校的识别能力,从看教育部公布的高校名单、当地教育部门最新公布的民办高等教育机构文件以及网站域名后缀是否为“edu.cn”来鉴别真伪,避免上当受骗。

此外,广大考生也应端正自己的教育观、人才观。要知道提高学历没有捷径可走,无论是脱产还是在职学习,都要扎扎实实下硬功夫,不能走旁门左道。我们期待在多方共同努力下,“野鸡大学”非法牟利的乱象能得到有效治理,教育环境也能变得越来越好。(中国文化传媒集团研究院)