中传云资讯系统

中传云资讯系统走进浮梁古县衙

四月中旬,我和中华诗词学会副会长、《中华辞赋》总编辑石厉一起,因参加“诗旅江西”采风活动来到景德镇,走进位于昌江北岸的浮梁县古县衙。

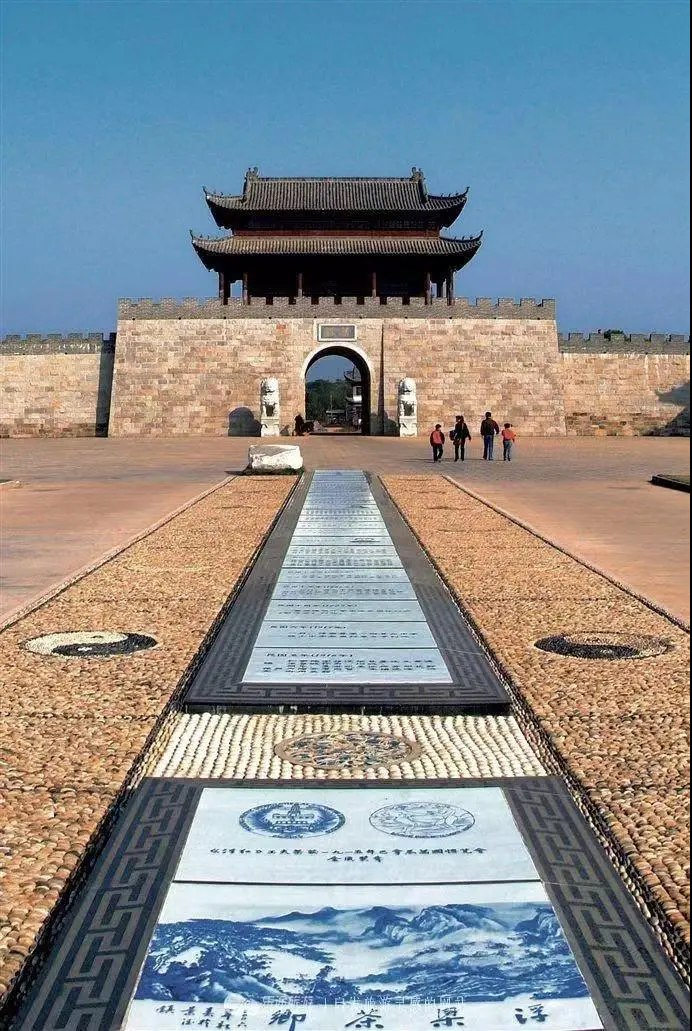

春末时节,时雨时晴,远山青黛,绿树欲滴。进入浮梁古县衙景区大门,迎面可以看到大理石雕刻的一本巨书。再往前,是一条南北长312米、由216块青花瓷板画铺地的文化长廊,一块块瓷板画上绘制着浮梁设立县治以来发生的重要历史事件和人物。

据导游介绍,浮梁县衙始建于唐元和十一年(816年),历经了唐、宋、元、明、清,至民国四年(1915年),长达1100余年,是我国江南地区目前保存最完整、面积最大的封建时代县级衙门,被誉为“江南第一衙”。

浮梁治县历史悠久,据《浮梁县志》记载,唐武德四年(621年),其归饶州府管辖,称“新平县”,后改称“新昌县”,唐天宝元年(742年),“因溪水时泛,民多伐木为梁”,又得名“浮梁县”,一直沿用至今。

浮梁县的陶瓷茶叶经济繁荣。“新平冶陶,始于汉世”,所产瓷器以“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”而享誉,并销售到海内外。为保证官家使用,自宋代起朝廷在景德镇设立御窑厂,还派出官员监制生产,更促进了陶瓷业的发展。浮梁县制茶历史也很悠久,南北朝时就成为南方茶叶的主要集散地。唐朝以后,浮梁的“仙芝”“嫩蕊”“福合”“禄合”等茶,以其“色艳、香郁、味醇、形美”称为“四绝”。唐代诗人白居易在《琵琶行》中即有诗句:“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。”明代文人汤显祖在《浮梁县新作讲堂赋》一文中,也曾对浮梁茶有过描述:“今夫浮梁之茗,冠于天下,帷清帷馨,系其薄者……”清道光年间,红茶制作工艺传入浮梁,给浮梁茶叶生产带来了技术性的革命。浮梁工夫红茶以其“外形美观、汤色红艳、滋味醇厚、回味隽永”闻名,远销欧美市场。清代诗人程鸿诏在《浮梁县》中所写“风送菜花香,江干住客航。买茶人不断,应是到浮梁”,即反映了浮梁茶贸易的繁荣。

因瓷器、茶叶兴盛利厚,茶税和瓷税成为浮梁县衙财政收入以及上贡朝廷的主要来源。《新唐书·食物志》载:“浮梁每岁产茶七百万驮,税十五万贯。”经济富裕和财政收入充沛,是高配浮梁县品级的主要因素。唐天宝元年,该县衙提升为五品建制,以后历代沿袭,成为中国古代少有的高官阶县衙。如今站在这里,依然可以想象当年浮梁县衙恢宏的气势和威风凛凛的官吏,想象当年昌江南门渡口码头运输茶叶和瓷器的商船簇拥林立,中外商贾熙熙攘攘、络绎不绝的盛况。

我们穿过高大的城门楼,进入旧县城。导游介绍,现存的浮梁古县衙建于清朝道光年间,占地6万余平方米,房屋300余间。县衙院内,场面开阔,布局对称,建筑错落有致。沿着中轴线,由南至北依次是照壁、头门、仪门、衙院、大堂、二堂、三堂、花厅、后花园等,旁边还有主簿衙、县丞衙、主簿廨、县丞廨等部分。

浮梁县衙里楹联很多,内容丰富,文化底蕴深厚,大都是对官员的修为、官德、理政进行宣示和警示。头门大柱上,一副对联引人注目:“治浮梁,一柱擎天头势重;爱邑民,十年踏地脚跟牢。”该联提醒知县要做到上不负浩荡皇恩,下不负黎民百姓,有“为官一任,造福一方”的自觉。头门背后的对联是:“地位清高,日月每从肩头过;门庭豁开,江山常在掌中看。”这是说知县肩头扛着日月、掌中握着江山,道出了为政者地位的重要、责任的重大。

过了头门是一个大院子,院子东西两侧设置了“茶税”“瓷税”“盐税”“田税”“矿税”“户税”6个税房——一进县衙就先看到税房,主要是为了收税便利,可见浮梁县衙对税收的重视。县衙的第二道门是仪门,仪门上的对联是:“工堪比官,斧斤利刃,随手携来,因材而用;医可喻政,硝磺猛剂,有时投下,看病如何。”以工匠、医生相喻,指出为官施政,应选用合适人才、运用合适政策,同时要结合实际情况,注重实际效果。仪门背后的对联是:“视民如伤,浮邑苍生皆我子;修己以敬,东林前辈是吾师。”体现了民惟邦本、仁爱惠民、爱民亲民的“民本”思想。

仪门后面是衙院,两侧分布着吏、户、礼、兵、刑、工六房。仪门正对着的是大堂,又叫亲民堂,为举行重大典礼仪式、颁布政令、审理重大案件和迎接圣旨的场所。大堂前的对联“欺人如欺天,毋自欺也;负民即负国,何忍负之”,告诫官员要为官公正,履职守纪,不能有负国家和百姓。大堂内两边的对联“法合理与情,倘能三字兼收,广无冤狱;清须勤且慎,莫谓一钱不要,便是好官”,是说判案要合法、合理、合情;从政当以清为本、慎为要、勤为先,清则正、慎则久、勤则兴。大堂“明镜高悬”的牌匾下的对联“职在地方,敢以热心问世事;民呼父母,仅将清节传儿孙”,则提醒为官一任,要尽心尽职,勤政廉洁,不负百姓期望,为自己、为后人留下好名声。

大堂内还有两组对联,一组是“理冤狱,关节不通,自是阎罗气象;赈灾黎,慈悲无量,依然菩萨心肠”,表示治理冤狱要像阎罗王一样铁面无私,杜绝徇私枉法,赈济百姓却要像菩萨一样慈悲为怀。另一组是“铁面无私丹心忠,做官最怕叨念功;操劳本是分内事,拒礼为开廉洁风”,也是说做官要秉公执法、清正廉明、勤勤恳恳。

二堂供处理一般民事案件,接待外地官员,商议政事。三堂则是知县办公及居住的地方,一些重要案件也常常在此密议。二堂、三堂与高大宽敞的大堂不同,是徽派风格的民居小院,亦有不少忠君爱民、廉洁勤政等内容的楹联。县衙各处悬挂的楹联,起到廉洁勤政教育和警钟长鸣的作用。值得赞叹的是,浮梁县衙一千多年的历史风云里,有记载的县官347人,基本都留下了风清气正的好名声。

县衙东侧是一座挂有“浮梁察院”匾额的衙门。据介绍,浮梁察院始建于明代,全称为“九江道署浮梁察院”。它是九江道署派驻到浮梁县的察院,负有巡视巡察的职责,不受浮梁县衙节制,因而可以有效监督浮梁知县及其衙门的行为,减少贪腐枉法行为的发生。

整个浮梁县衙的建筑风格古朴、庄重、典雅,融合了徽派与赣派建筑的特色。作为保存下来的古代县衙,其不仅是一种旅游资源,也是一本研究浮梁历史文化、吏治文化、廉政文化的巨著。

走出古县衙,看到一座红塔巍然屹立在晚霞之中。这是西寺的西塔,也叫大圣宝塔。红塔大门前有一副楹联“出入有僧皆佛印,往来无客不东坡”,使人想到当年东坡居士和高僧佛印吟诗作对的情景。据传,元末朱元璋兵败陈友谅,逃到此塔顶躲过一劫。这些故事都为这座宝塔和浮梁古城增添了无限遐想。

夕阳西下时,我们离开了浮梁古县衙。我把参观的回忆写出来,并赋五律、七律各一首记之。

五律

浮梁古县衙,紫气蕴烟霞。

史上逾千载,江南第一家。

署官升五品,税贡课双查。

瓷赋多于此,征输重在茶。

七律

千载浮梁氤雨烟,悠悠钟磬响云天。

昌南瓷市人声沸,瑶里茶船帆影连。

楹柱对联昭宝典,厅堂牌匾映廉泉。

夕阳西照亮红塔,文化长廊书卷延。