中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 孙霄:从百年中英街看深港关系演化史

近日,中英街历史博物馆创馆馆长,文博研究馆员孙霄受邀做客“深圳学人·南书房夜话”第十一季——鹏城史话第十一期活动,围绕主题“从百年中英街看深港关系演化史”,以“小切口,大背景”讲述中英街形成的历史背景以及走向未来的中英街。讲座虽是面向一般读者,但却闪烁着学术的火花。尤其是围绕未来中英街发展的互动与对话,读者积极参与讨论,掀起讲座高潮。

一、沙头角中英街是“国家记忆”

讲座开场,孙霄直奔主题说“沙头角中英街”是“国家记忆”。鸦片战争是中国近代史的开端。中国在甲午战争战败之后,英国以“保卫香港”为由提出展拓香港界址并强租新界。“百年中英街”是指1898年中英签订《展拓香港界址专条》到1997年香港回归祖国一百年的历史。正如中英街警世钟铭所写:“国恨家仇系于沙头角,民族耻辱凝聚中英街”。中英街界碑是一个国家和民族“落后就会挨打”的历史见证。孙霄介绍,1899年3月16日至18日,中英两国定界委员来到沙头角勘界。租借地包括沙头角海到深圳湾之间最短直线距离直线以南、九龙割占地界限街以北广大地区以及附近岛屿和大鹏、深圳两湾水域。陆地面积975.1平方千米,大小岛屿235个,较原来香港行政区陆地面积扩大约十一倍。租借地水域扩大四、五十倍。勘界后,沙头角约50多个村落被一分为二,形成了“英界”和“华界”两部分。

二、应向学生全面介绍深港地区古今历史

孙霄以深圳咸头岭文化在深港地区的分布谈深港关系的源流,把深港地区的文化根脉追溯到六、七千年前。为了说明其重要性,他引用了香港中文大学邓聪教授在(《历史研究》1997年3期)文章中的一段话:“香港历史文化是中华民族不可分割的一部分。英国自1841年在香港实行殖民统治的150年,采取种种措施疏离港人的民族感情。目前香港的历史概论或教科书一般都注重介绍英国统治该地区之后的历史;对1841年以前的香港,好像是微不足道......对香港史的认识,不应该只注重近代香港开发的历史,要从古至今全面理解香港地区发展的历史。”孙霄表示,他十分赞同邓聪教授的观点。香港回归祖国26年的今天,香港特区政府针对学生的历史教育已经开始转变。这是今天的讲座为何从史前时期说起的原因。他呼吁“应向深港两地学生全面介绍深港地区古今历史。”

三、重新认识“英国接管”新界的历史

接着,孙霄从深港一体化的开端即明万历元年(1573年)的同一行政归属历史开始,讲述鸦片战争爆发后香港从新安县的分离。特别强调了英国割占香港和九龙半岛南端和英国提出“新界问题”所具有的不同历史背景;驳斥了英方代表骆克在划界问题上咄咄逼人,无端把深圳河划入英界范围的强盗逻辑。对于1899年4月沙头角2600乡民自发组织团练反抗英国接管“新界”的斗争给予很高评价,其最新研究成果来自英国剑桥大学现代史博士、香港学者夏思义《被遗忘的六日战争》一书,夏思义曾担任中英街历史博物馆顾问。此书具有重要历史价值。说明沙头角勘界时,沙头角两边的爱国乡民不是被动的,而是主动组织反抗行动,而且颇具规模。有500多人牺牲在英军的枪炮下。令人敬佩的是夏思义作为英国学者,在治学上能够秉持公正客观的历史态度去研究这段历史。

四、中英街形成于1937年大台风停息之后

关于中英街形成的历史问题,过去一直说是在20世纪30年代,这是一个模糊的历史概念;孙霄认为民国二十六年(1937年)一次强烈的台风摧毁了东和墟,众多商贩纷纷迁往沙头角墟(英界菜园角一带),由于沙头角墟市空间狭小,当时东和墟有店铺100多家,沙头角墟容纳不下,商贩们干脆沿着一条干涸的河床搭建木板房作为店铺(这条河床即中英街)当时香港“洋货”充斥,中英街首次出现的商贸业高潮就发生在民国时期。《皇家亚洲协会香港分会会刊》在刊登的“沙头角墟”一文写道:“由于边境管理的需要,加速了沙头角现代化的进程。”当时,沙头角有了小火车、小火轮,电报和电话,英界一侧多销售舶来品,而华界则代办“洋货”为主。虽然台风摧毁了东和墟,但是却在无意中促进了中英街的形成。“东和”这个名字用的很多,除了“东和墟”亦称“东和村”,还有“东和局”,向往和平的乡民当时在名称上是动了心思的。

五、一位老人在沙头角点亮了改革开放第一盏灯

1978年12月18日中共十一届三中全会的召开是里程碑事件。“1978”已成为改革开放的代名词,沙头角经历了“凤凰涅槃,欲火重生”的“蝶变”,同时也是沙头角人民不屈不挠艰苦创业精神的反映,也与沙头角在步入重大转折之前一位老人的来访有关。孙霄讲到“在春天故事来到深圳之前,一位老人来到沙头角点亮了改革开放第一盏灯”。他列举了习仲勋复出后在沙头角调研时的重要讲话。讲话归纳为以下几点:1、一条街两个世界,他们那边很繁荣,我们这边很荒凉,怎么体现社会主义优越性呢?2、制止群众性外逃的根本措施是发展经济,提高群众生活水平……引进香港同胞和外商投资办厂,搞来料加工;3、说干就干不要等;只要能把生产搞上去的就干,不要先去反他什么主义,他们是资本主义,但有些好的方法我们要学习;4、出口商品要注意包装,搞好包装商品会更值钱,你们还可以搞大型百货市场,让香港人也进来买东西嘛;5、沙头角怎么搞上去,你们要优先考虑。(参阅《习仲勋主政广东》中共党史出版社)习老的讲话当时对沙头角干部和群众鼓舞很大。他走后沙头角丝花厂、牛皮加工厂、服装厂很快成立。但当地干部和群众对来访的还有什么人一无所知。40年后,这个“谜底”终于被揭开了。

六、2020年习近平总书记在深圳揭开1978年来中英街“谜底”

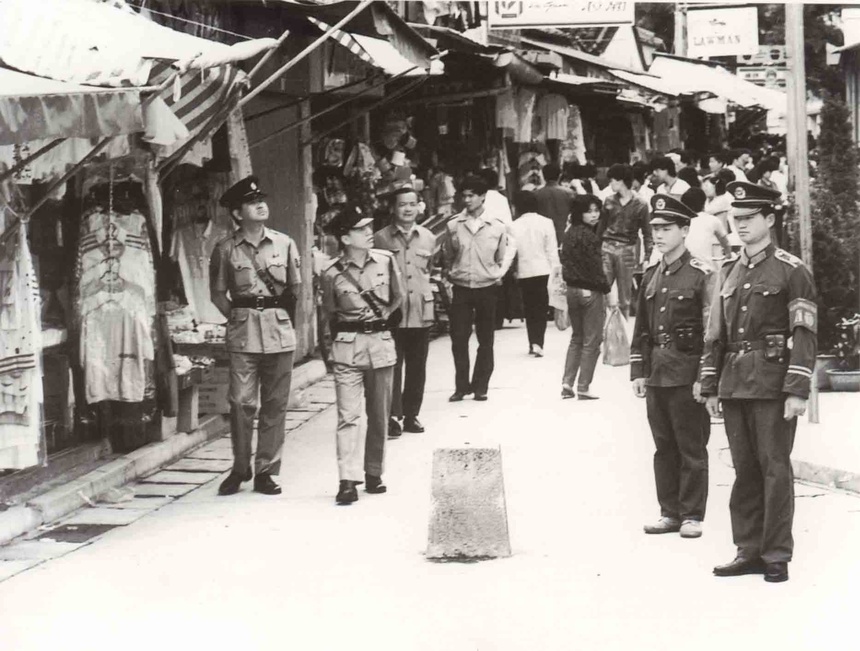

2020年10月14日,习近平总书记来深圳出席深圳经济特区成立40周年大会,在前海国际会议参观展览时被一组老照片所吸引,他说“真是沧海桑田啊!40多年前,我来深圳,去中英街,看到两边差距实在太大了,一边是破烂的木板房,一边是带空调的气派小楼,当时就感觉到老百姓有着强烈的改变生活和命运的愿望。”深港两地贫富悬殊的历史状况一直记挂在总书记的心里。

七、最能体现内地人在中英街疯狂购物的话是“买买买”

在讲到中英街改革开放历史时,喜欢幽默的孙霄用广东话描述深圳摄影师何煌友在中英街“偷拍”照片的故事让读者忍俊不止;在介绍内地人来到中英街疯狂购物的情景时,他用民间的口头禅“买买买”来形容,再次引发读者的笑声。当时,有手握“大哥大”的人为了招揽生意,一边走着一边喊着“走过看过,不要错过”!当时流行的口头禅是“来深圳不来中英街等于没来深圳”。中英街商贸业发生的大起大落是国家市场经济启动前后的正常现象。加上香港“自由行”的开通,直接去香港购物在当时成为时尚。

八、中英街界碑是中英街最重要的文物

最近,有市民关注中英街8号界碑的位置和去向,这其实是一件好事。关于中英街8号界碑的保护方案已经制订了保护规划。此规划尚未实施完成。市民朋友不了解。1927年香港政府工务局经过对边界勘查,发现沿深港边界线共有20块界碑。中英街有8块。1941年12月日军进攻香港时,以“妨碍交通”为名挖掉了3号至7号界碑,1945年8月日本投降后,港英政府急于重新确定租借地的历史地位,1946年10月,经过与广东省政府民政厅协商,确定了“重竖界碑”的计划,并于1947年2月到中英街进行测量。原来被日军丢弃的5块界碑被移至鸿福桥头第7号界碑附近的草丛,第8号界碑则在鸿福桥下的上流河中,已经被水冲倒。重竖中英街界碑花费了整整两年多时间,完成后双方签订了“重竖沙头角中英界石备忘录”。

九、“沙头角深港国际旅游消费合作区”项目建设已经启动

承担深港国际旅游消费合作区建设规划的城视顾问公司和负责万科在中英街运营的相关工作人员闻讯讲座的消息后,专门赶到深圳图书馆南书房听讲座,孙霄馆长就建设深港国际旅游消费合作区的历史文化定位谈了自己的想法,他说:中英街正处于一个重要的建设和转折时期。沙头角深港国际旅游消费合作区是盐田区粤港澳大湾区重点建设项目。由于该项目建在中国历史文化名街、深圳八大景点“一街两制中英街”和全国重点文物保护单位中英街界碑空间区域,须依托和结合中英街历史和现状,对未来规划项目进行科学定位。他想了想说:我对合作区历史文化定位有一个初步的思考:

将“一街两制中英街”历史风貌、爱国主义教育、民俗文化事象,自然、文化生态游融为一体,建设深港文化高度融合、旅游体验、智慧博物馆,以及文旅融合发展的国际旅游消费观光区。孙霄解释说这个定位尚须专家论证。之所以提出来一是考虑时间紧迫,二是在专家论证之前先有一个框架。他补充说:“深港国际旅游消费合作区”是粤港澳大湾区盐田区规划定位名称,并非未来合作区历史文化发展定位。国家赋予的“中国历史文化名街”和“全国重点文物保护单位”既是国家级荣誉,又是文物保护级别;广东省爱国主义教育基地是省级荣誉,“一街两制中英街”是1997年香港回归祖国后中英街的政治构架。它说明中英街和中英街界碑所具有重要的历史、艺术和科学价值。它们得到了国家认可和法律保障。唯有将这些要素结合在一起才能制订新的历史文化发展定位。

讲座结束后进入互动环节,孙霄与现场听众对未来中英街的发展展望进行了深入的探讨与交流。许多读者提出了极富启发性和创造性的问题,引人深思,还引发了现场讨论。最后,孙霄还向深圳图书馆捐赠了自己的著作《中英街往事:特区中的“特区”》《四方风动——孙中山与庚子革命首义》《孙氏家族一脉:孙中山爱女孙婉人生探析》《孙婉》(日文版)。

本次活动采用线下与线上直播相结合的方式,通过深图微信视频号、微博、B站等多个平台同步直播,线上观看人数逾5万人次。

如果您也想多一点了解深圳历史文化,欢迎持续关注、参与“南书房夜话”第十一季——鹏城史话系列活动,一起探索精彩纷呈的深圳历史文化故事!

嘉宾简历

孙霄

中英街历史博物馆创馆馆长,文博研究馆员,盐田区关工委讲师团讲师,现任广东省人民政府文史研究馆特约研究员,曾荣获广东省关心下一代党史国史教育优秀五老辅导员和深圳最美“五老”等荣誉。2001年策划“中英街3·18警示日”鸣钟仪式活动,2012年申报中英街为中国历史文化名街,著有《中英街的形成与变迁 : 从封闭走向开放》《中英街往事 : 特区中的“特区”》《四方风动——孙中山与庚子革命首义》等专著。

(供图:深圳图书馆)