中传云资讯系统

中传云资讯系统你好中国画 | 三朝忠臣无人问,一朝夜宴天下知!(附高清全卷)

唐朝灭亡后,进入五代十国割据混战的局面。

南唐正是这段时期李昪(biàn)在江南建立的政权,定都江宁(今南京),传了三世,享国不足四十年。

与中原政权对峙的初期,南唐可谓占尽天时地利人和。但李昪还是机警地看到了南唐在战争资源上缺乏的短板。

因此,他决定实行休养生息,并选择了文艺的李璟继位,却没想,错误的转盘就此转动直至南唐覆灭。李璟一顿操作猛如虎,直接让后周吃掉了南唐江北十四州,丧失了一半的国土。

当李煜上位时,南唐已是颓弱不堪。内政外交、经济、兵源悉数崩盘,连周边的小国都对其虎视眈眈。

一入南唐误终身

韩熙载本生长于北方,25岁时刚中进士,父亲就因卷入一场叛乱被诛杀,从此头上多了个罪犯家属的标签,故国是待不下去了,于是去南方投奔了吴国,并写下《行止状》向当时的皇帝极力自荐。吴国实际掌权的李昪后来建立了南唐,但他对韩熙载的印象并不是很好,觉得他徒有一腔热血,所以起初没封他什么大官,并很快让他到地方挂职锻炼去了。

李昪正式称帝这年,韩熙载才成为太子李璟的老师,算是得到了重用。6年后,李璟即位,韩熙载从员外郎一直升到了知制诰,也就是皇帝的亲信官职。但奈何国家早已被冯延巳等人控制。

韩熙载一生对时局的洞见分明,后晋被灭、中原无主之时,他看到了收复中原的绝佳机会;对闽作战时,主张诛杀对前线不利的陈觉、冯延鲁等人;郭威建立后周后,韩熙载不惜与众人为敌,告诉李璟北伐已错过最好的时机;南唐出兵抵抗后周时,他又提出了任用李景达的建议……这些,李璟都置之不理,直接导致了江北十四州的土地尽失。

李煜上位后,韩熙载的境遇在很长的时间里依然没有得到改善。但这丝毫不影响韩熙载对南唐的衷心,他还是一如既往地直言进谏。当李煜纳小周后并大摆筵席的时候,韩熙载写诗讽刺;当李煜随意赦免罪犯的时候,韩熙载直接上书进谏,并要求皇帝自罚三百万以充军费……为了南唐,李煜把能用的办法都用了,得到的依然是皇帝不以为然、毫不在意。

当南唐大势已去、再无机会翻身时,当李煜因为惜才想任命他为相却还是忍不住摇摆猜疑的时候……韩熙载炙热的心终是慢慢冷了下来。

心灰意冷夜夜歌

之后,韩熙载就开启了彻夜歌舞、群友欢谈的模式,于是就有人不断地跑到李煜面前说这韩熙载如何地放浪形骸、私生活混乱。李煜听了也觉得不像话,就找了当时画技最好的顾闳中和周文矩深夜潜入韩府,把所见所闻都画下来呈给自己。

第一幕:听乐

一身红袍的少年郎意气风发、分外打眼,这便是今天的主宾:新科状元郎粲,和他一同坐在榻上、戴着高高帽子的正是韩熙载,两人和其他宾客都在聚精会神地注视着一位琵琶演奏者,这姑娘正是教坊副使李家明的妹妹,而哥哥李家明正在与其合奏。远处的侍女此时正扶着屏风仿佛听入了神。

第二幕:赏舞

背对着我们、身着蓝衣的舞者王屋山,正跳着当时有名的“六幺舞”,再看红袍郎粲身后的韩熙载已经换上了米色衣服,撸起袖子敲起鼓。熙载的好友德明和尚也在这一幕亮相了,此时他正做着叉手礼,看上去还有点不好意思,不过他可是宴会的常客。

第三幕:休息

不得不说,韩熙载生活可真讲究,刚刚敲完了鼓,也要洗洗手。坐在身旁的几个侍女正聊得火热,眼看又有两名侍女或手拿琵琶、笛箫或端着酒器缓缓走来,下一场活动看来已准备就绪。

第四幕:合奏

这一次,韩熙载已经脱掉了外套,袒怀露腹、盘腿而坐,同时还摇着扇子,吩咐侍女接下来的表演。画面中心是五名女子坐在一排,吹奏笛和箫,情态各异。教坊副使李家明正在指挥,身后是一个浓须男子正侧身和一个侍女说着悄悄话......

第五幕:分别

快乐的时光总是短暂,很快宴会就结束了,客人们陆续离去。韩熙载的前后各有两组人物依依惜别,大为不舍。韩熙载站在他们之中,挥着左手,若有所思,头上戴着的还是那顶高高的帽子。

李煜把这幅画拿给韩熙载看,希望他能有所收敛,但没想到韩熙载视之安然,完全没当回事儿。

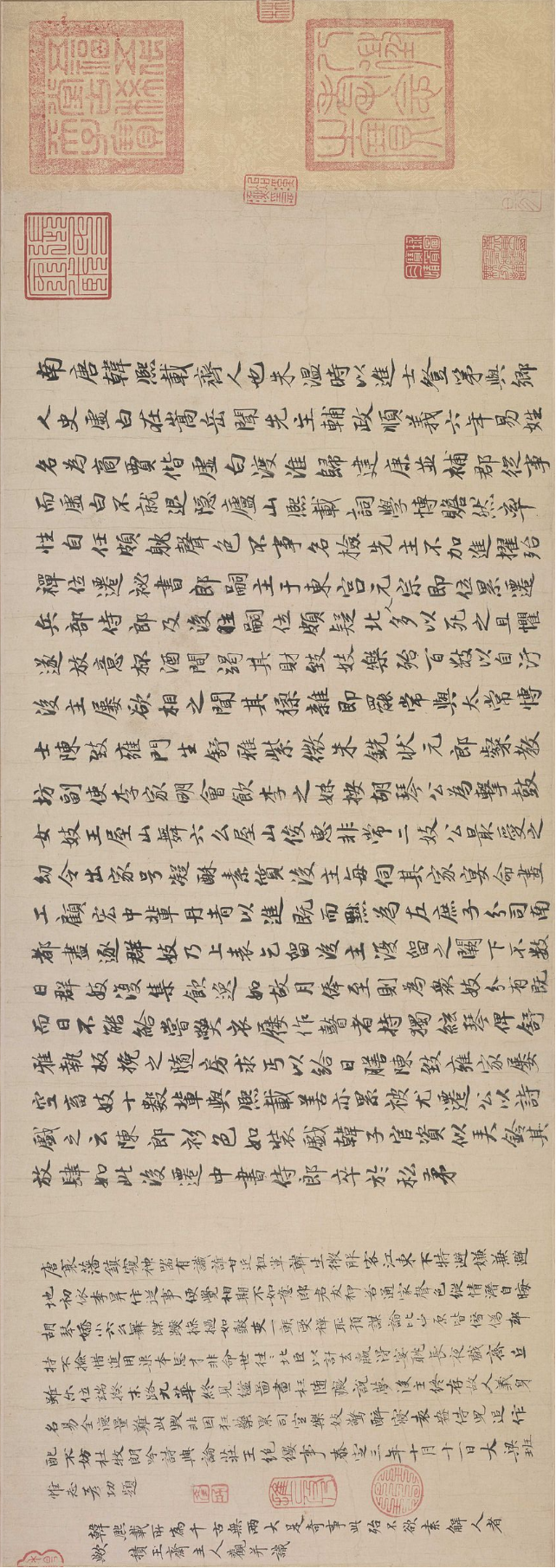

顾闳中的绘画巧思

如何将不同的时空展现在一张画上,顾闳中选择了屏风来对画面进行区隔,又让画有了连贯性,可谓匠心独具。

全画共出现了46人次,如何区分人物重要性,顾闳中将重要人物的体型进行了放大和突出,怪不得看画的时候总觉得韩熙载过于魁梧,像开了大头特效。

顾闳中参加完夜宴后回家立即凭着记忆画下这幅画,说他的眼睛是照相机也不为过,此外,画家在画中还多设巧思,比如桌上的柿子有几个,侍女吹奏时的指法,人物衣服的褶皱......了了分明。难怪这幅画堪称人物画的巅峰。

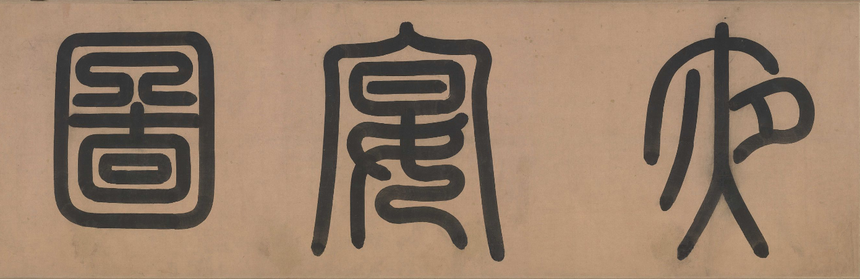

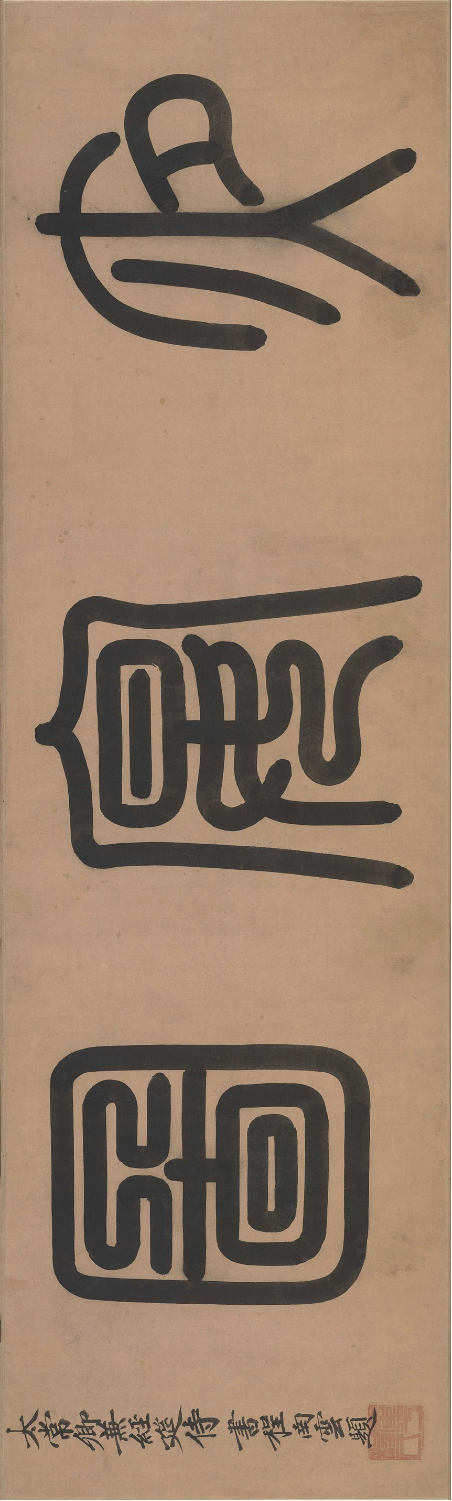

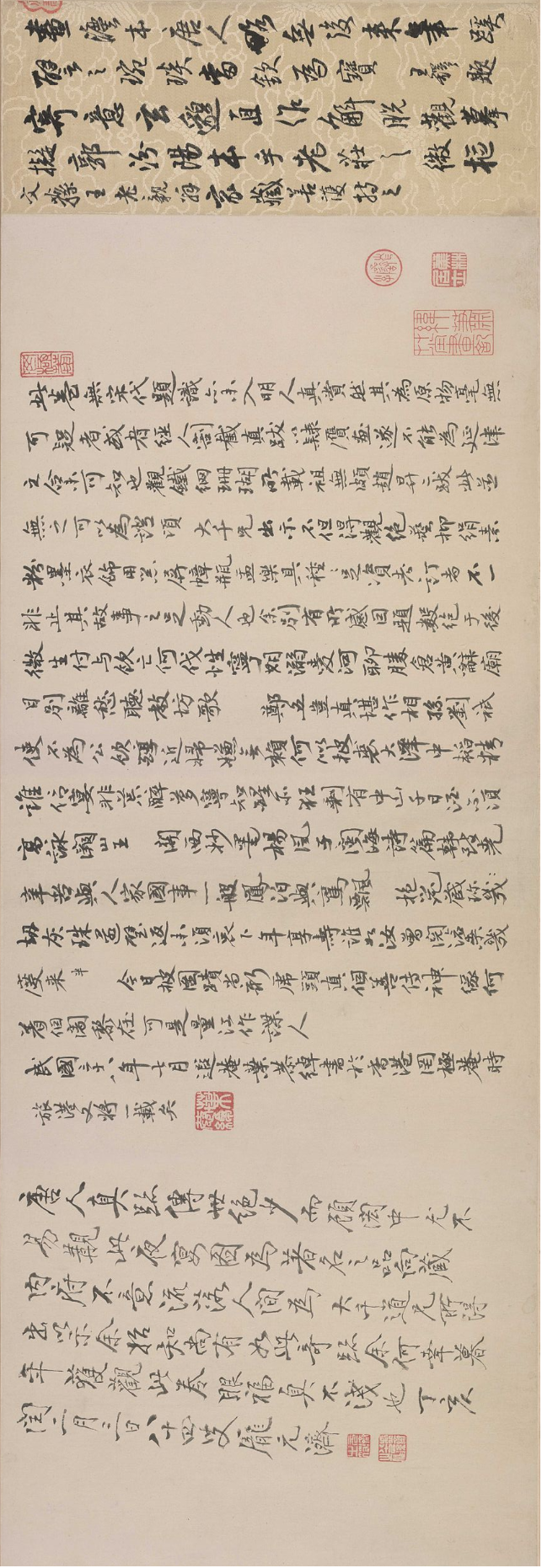

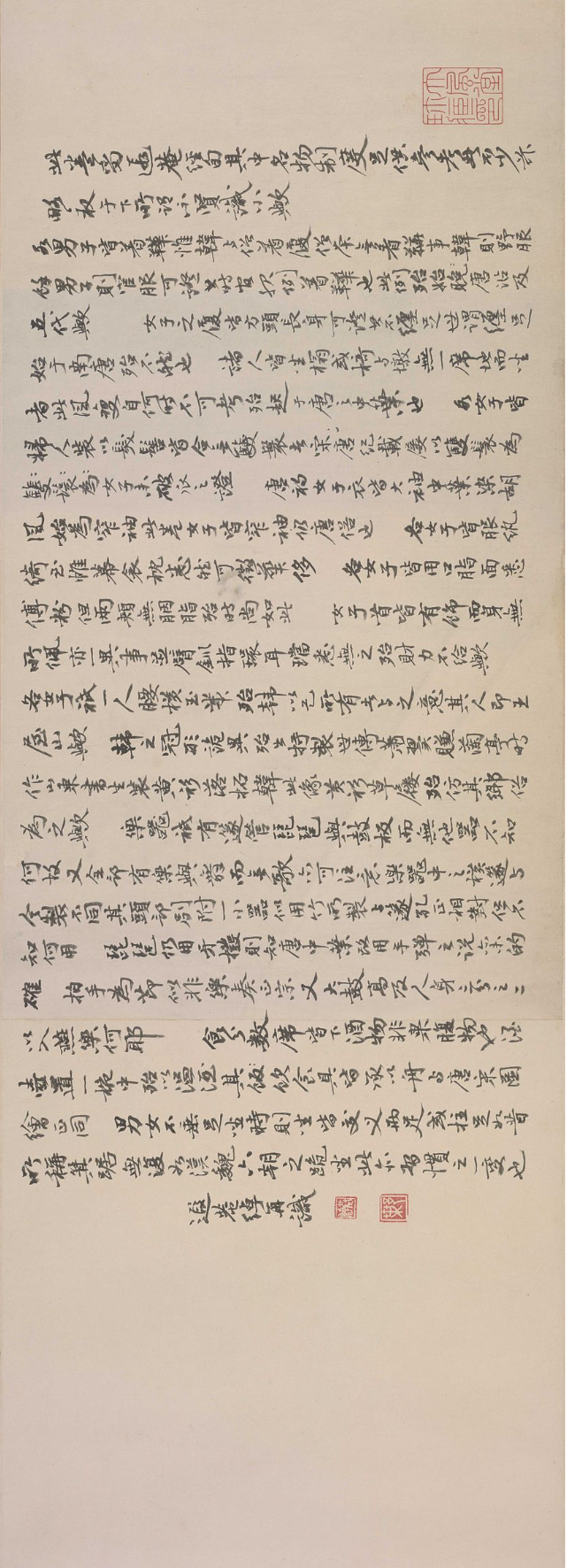

夜宴图,程南云题字

夜宴图,程南云题字

不知你有没有注意到韩熙载的表情,自始至终,他都未曾真正开心过。

浩如长河的历史为这段时空落下的笔墨不如唐宋多,也不如唐宋耀眼。夹在唐宋600多年之间的五代十国,轮番坐庄也才总共73年,我们很难真正记住什么。

也许,我们慨叹过李煜“春花秋月何时了,往事知多少”,也调侃这皇帝是有多好奇才能到偷窥臣子夜生活并派人画下来的程度,而对于韩熙载的认知,或许大部分都是始于此画吧。在对他的身份认知里多的是韩熙载风流,少的是三朝衷心为南唐,却一生不得志的遗憾。

韩熙载终年69岁,和五代十国73年的岁月几乎重合。

他背井离乡、初来南方时,曾向皇帝自荐而写下《行止状》,字里行间尽是抱负与理想,也许和画中新科状元郎粲的神情一般无二吧。

那时他可钓巨鳌、断长鲸,如果被重用,会救万民于水火;如果没有,就会躲进深山老林藏起来......

那时他似画中又不似画中。

【后附全卷,横屏欣赏】

(图片来源:中华珍宝馆)

【文旅中国出品】

统筹:李霞

策划:马思源

撰稿:陈梦瑶