中传云资讯系统

中传云资讯系统南方观察 | 36年前访“国宝”——追记“中国民间故事家”刘德培

【编者按】刘德培,湖北五峰人,生于1912年8月5日。1998年12月,联合国教科文组织与中国民间文艺家协会表彰“中国十大民间故事家”,刘德培位居榜首。2000年3月,国家颁发“中国民间文艺山花奖首届成就奖”,表彰致力于中国民族民间文化事业半个世纪以上、贡献卓著的领衔人物,全国的故事家中唯有刘德培老人获此殊荣。当时已经重病卧床的刘老,就在这年12月13日病故,享年88岁。中国民间文艺界称他为“山乡奇才,国之瑰宝”。今天(12月13日),是刘德培先生逝世22周年纪念日,特刊发邵定武36年前探访刘德培的回忆文章,以飨读者。

引子

刘德培1912年出生于贫困山民之家,从少儿到步入中年,社会地位低下,物质生活匮乏,而精神生活十分丰富,自宽自解、娱人自娱的方式就是“日白粉经”(方言,即聊天讲故事),他得到听众的普遍认同,“日白佬”的名声伴着刘老半个多世纪直至远行。

刘德培心记口传的原始资料,被文化工作者王作栋等系统录存故事笑话512则,谜语800余则,民歌1000余首,谚语、歇后语2000余条,皮影戏文5本,以及开盒词、上梁词、升匾词、跳丧鼓词、撤禄米词等民间民俗资料。1983年被湖北省民间文艺研究会、湖北省群艺馆联合授予“民间故事家”锦旗;1984年建国35周年前夕,被中国民间文艺研究会评价为“国宝”;1994年被联合国教科文组织专家评价为“世界上值得骄傲的伟大的百科全书式的民间文艺家”。2000年,他荣获首届“中国民间文艺山花奖.成就奖”,是全国故事家中唯一一位。

36年前,1986年10月25日,我到湖北五峰珍珠山刘德培家里探访了这位民间故事大王。今年是刘德培老人诞辰110周年,特写追忆记之。

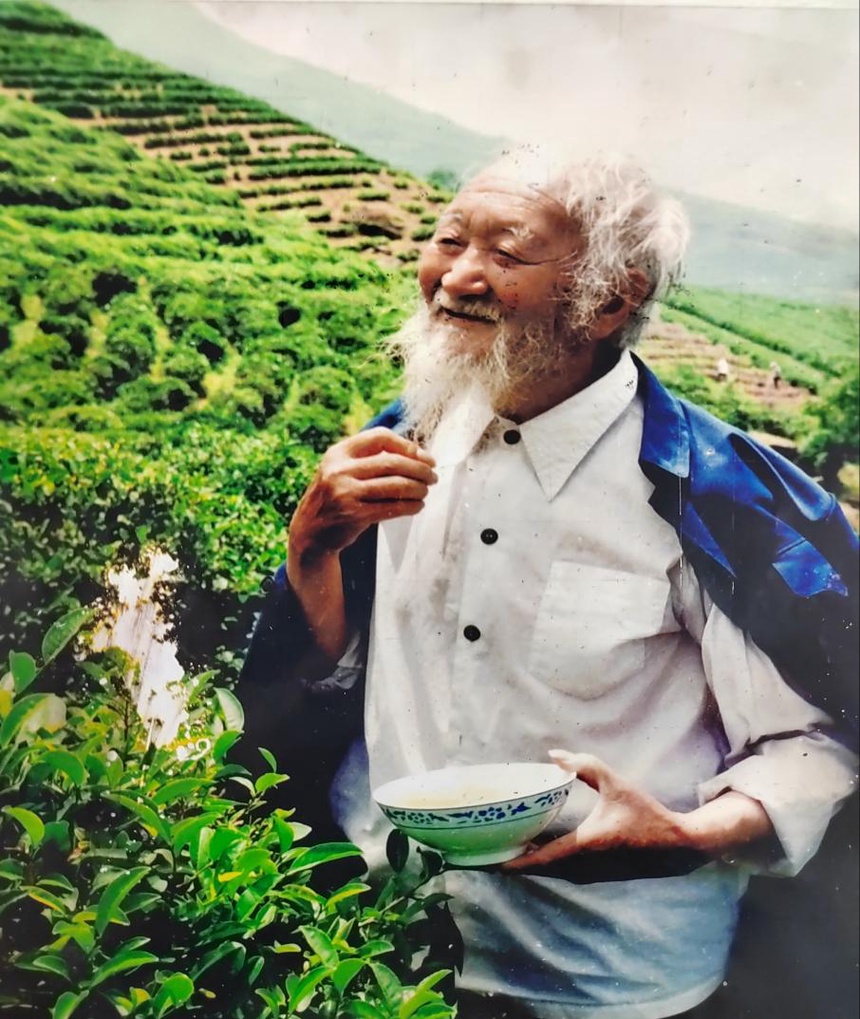

“中国民间故事家”刘德培(刘心美1994年4月28日摄于湖北五峰珍珠山茶园)

秋雨弥漫珍珠山

那年10月25日清晨,我独自搭乘班车从“两江之城”宜都出发,前往五峰土家族自治县(简称“五峰县”)白鹿庄珍珠山村。沿途山峦连绵,行驰3个小时到了五峰县东部重镇渔洋关,天上飘起了雨,山形渐渐朦胧了。班车继续前行,山岩陡峭,弯拐不断,车速在雨雾中减缓。待车抵达白鹿庄,我下车时已是傍晚5点40分。

天色渐暗了,尚不知刘老家住何处,距他家还有多远,一心只想快点赶到刘老家,我顶着雨在山路上边走边问。走了半小时左右,碰见一位老伯牵牛回家,便快步上前,打听刘老的住处。老伯告知,还蛮远呢,顺着这条路往前走,爬两个坡,再遇见人了再打听。向老伯道了谢,又急匆匆赶路,雨又越来越大,身上衣服是被雨水浸湿,还是被汗水浸湿,全然不顾。

天已经黑定,很难看到人影,我是头一回在大山里走夜路,不辨东南西北,遇到岔路就犯难,只有自个给自个壮胆,自己给自己打气。一看表,已是晚上7点45分,徒步两个小时了。

终于又碰见一位雨中走夜路的人,急忙上前打招呼。得知与我同姓,邵氏一家亲,他厚道热情,说这时候你碰到我,是碰对了人哒,这一片都属珍珠山村,刘老就住在我屋的坡下边,我带你去他家吧。我就像遇见了一颗救星,忽然有了向导结伴而行,悬着的心放下来了,感觉到秋雨中大山里的空气格外清新宜人。

路边有了亮着灯光的农户,邵师傅说不远了,快到了。

接着一段下坡路,羊肠小道看不清路面,脚下的草很深,我跟着邵师傅慢慢地摸着走,估计有一里路。最后再拐一个弯,才到了刘老家的稻场上。踏进刘老家门的时候,是晚上8点15分。

刘老家是单家独户。刘老一看到我,喜出望外,说这么大的雨,这么漆黑走山路,你不害怕?我说,还好,还好。我与刘德培老人在宜都有过多次晤面,都是刘老到文化局王作栋先生家里做客期间,其中我也曾请他到我家住过3次,互相熟悉。

刘老又问,王同志没来呀?我说,王老师忙,这次来不了。堂屋里灯光昏黄,仍看得清楚正中间挂着一幅毛主席画像,旁边悬挂着湖北省民间文艺研究会和省群众艺术馆联合颁发的“民间故事家”锦旗。

刘老又向我介绍她老伴梅祖佑、女婿邓宏远和女儿刘武俊。他女儿刘武俊忙前忙后,给我递烟泡茶,见我衣服淋湿了,连忙叫邓宏远去拿件衣服来换上。邵师傅说,我带来了稀客,家里还等着我回去,我就告辞了。我和刘老一家子都一再感谢,送出稻场。

刘老说,冷起来了,我们去烤火。刘老带我进入偏屋火垅边坐下,刘老的老伴梅祖估和女儿刘武俊去厨房摘菜做饭,火垅边有刘老、我和邓宏远,三个人聊起天来。邓宏远顺带帮我烤着换下来的湿淋淋的外衣。

刘老说,这几年来,来珍珠山看望我的、采访我的,都是县里派车有人陪同,今天邵同志你一个人来,搭车赶路、天黑了冒雨爬山,还是第一个呢。我回应道,来之前,在单位上请好假,到了文化局王老师家里,他原计划是一起来的,因局里临时有事,来不成了。王老师他给我讲了您家的具体位置,叫我在白鹿庄下车,顺着右侧的一条土路往前走,就这样边走边打听,幸喜遇到了邵师傅他们两位好心人呢。

母女俩很快把饭菜做好了,刘老牵着我的手,慢步走到堂屋,围着四方桌坐下。邓宏远已给我满上了一杯包谷酒,刘老一样。刘老说,你难得来呀,我们喝点酒了再粉白(即聊天)。我端起酒杯,先敬刘老、再敬邓宏远。自己确实饿了,便没有多讲客套话。几杯酒下肚,人也暖和多了。饭是包谷面饭,我吃不习惯,也对付了一大碗。

与刘老边喝酒边日白粉经(方言,即聊天),不知不觉过去了一个多小时。再次进火垅屋的时候,已是夜晚10点50分。梅祖佑老人和刘武俊收拾完碗筷也来了。

刘老说,昨天收到了王同志的信,请我下个月一起去武汉,参加湖北省民间文艺家协会代表大会;我想提前一天到宜都,跟王同志汇合一起去,方便些。邵同志你说是不是这样啊。我说,是的,是的,王老师已作好了安排啦。

梅祖佑接着说,说起王同志,我们全家都感谢他,他与刘老相识有10个年头了,他的工资又不高,还经常给我们送米、送鱼、送衣服鞋子,接济我们,王同志的的确确是个大好人啊。今我跟邵同志您说啊,刘老就是山里的洋芋,要不是王同志一次又一次来,把洋芋一窝一窝地挖出来,洋芋早就烂在坡里哒,那还有谁个晓得呢?多么朴实的话语,道出了他们和王老师之间的深厚情感。

刘武俊也打开了话匣子,说我们一家人前前后后,都到过宜都王同志家里,王同志和冯万珍阿姨都待我们蛮好呀!我爹去的次数多,在那里一住就是那么多天,冯阿姨弄这弄那,照顾得周到。我爹每次从宜都回珍珠山,都跟我们讲王同志他们不容易。我爹还说,在邵同志您那里住了几次,照顾、招待的也蛮细心,我爹视力不好,听他说每次上厕所,都是您牵着手过街到对面养蜂场新巷子公厕去的……时间久了,我真没想到,刘老还这么仔细,回去给家人们谈及宜都之行的点点滴滴。

夜深人静,屋外的雨在滴滴哒哒。初到珍珠山,体味山里人的质朴,让我难以入眠,思绪万千。

我是1983年在一次文学创作会议上认识王作栋老师的,处女作《见面礼》经王老师指导斧正,在《宜昌报》文艺副刊上刊发,从此结下了师生情。宜都的很多业余作者和五峰的一样,感恩王老师尽心尽力扶持后学。对王老师与刘德培老人结下忘年之交,则是我们更深地敬重王老师的原因。

王老师与刘德培老人最初相识,原本是出于对贫困老农的同情心。

那是1976年一个寒风刺骨的冬天,王作栋所在的五峰县文化馆因屋顶漏雨,请来了一位老瓦匠师傅检修屋瓦。老瓦匠浑身衣服沾满灰垢,晚上冻得发呆,王老师便请老人到他的办公室兼寝室里烤火喝茶。

起初,老人不想给不认识的人添麻烦,不愿意去,待王作栋诚心诚意再三邀请,才进屋落座。王老师其时正忙着向《湖北文艺》推荐业余作者的稿件,给老瓦匠师傅泡茶奉烟后,就递上画报杂志给老瓦匠翻阅,自己接着处理稿件。接下来,因为画报上刊载有长阳山歌,促发了老瓦匠的感慨,才引起王老师的注意,随即与老瓦匠闲聊。

闲聊中,王老师才知道面前这位灰不溜秋的老瓦匠,就是人们传说的“大日白佬”刘德培。此前王老师曾经到白鹿庄寻访过的,由于刘德培外出而未能如愿。

真是苍天不负有心人,这次偶遇堪称天意,王老师对刘德培故事的挖山不止就从此开始。而在众人善意和嘲弄的笑声中度过大半生的穷老汉,从此就走进了省城颁奖大会,走进了中国民间文学史。

刘德培一家当时的生活情状

第二天,10月26日,梅祖佑老人和刘武俊备好了早餐,邓宏远才来叫我起床过早。屋外的雨已停,我站在稻场边上眺望,薄雾中竟然看不到一户别的农家。除了稻场坎下的刘家坡田和稻场两侧的小树林以外,远远近近都是高山大岭的轮廓。

我真正体会到了山大人稀。大概只有节庆和红白喜事,山民们才有聚会的气象。平时,可能都是宁静恬淡的。白鹿庄、珍珠山,优美的地名蕴含着山里人的审美意识,山里人因劳作而充实,因简朴而平和。

这时刘老的孙子挎者书包,去上学。邓宏远、刘武俊夫妇扛着锄头、背着背篓,到下面坡田里干活去了。不一会,梅祖佑老人也背着背篓出了门,屋里就剩我和刘老两人。

我们两人坐在火垅边,品着珍珠山的茶香,抽着烟,继续聊天日白。我问刘老下月去武汉参加代表会,有么有需要帮忙的,需要准备些什么;还问他到了武汉会讲些什么话,准备给代表们讲哪些方面的故事、笑话。

刘老笑呵呵地说,到了那天,我要看有多少人、什么人,适合讲什么就讲些什么,不需要额外准备。故事、笑话都是连边搭界的,顺着人家的话题,到时候就冒出来了。谈说中,刘老随和自信,思维清晰,完全看不出坐在面前的已经是74岁的老人了。

我将随身带的手提便捷式录放机打开,录下了刘老的成串故事笑话。他时不时插一两段荤的,我听得忍不住笑。快中午的时候,梅祖佑老人回来了,我才得知,她看我吃不惯包谷面饭,特地到后山大路边上买了几斤大米,这又让我感动不已,无法用语言来表达此时的心情。

接着,邓宏远、刘武俊夫妇劳作归来,刘武俊来到偏屋火垅边说,我和婆婆去弄饭,让邓宏远陪您们喝茶。刘老继续讲短故事、小笑话,逗得我们笑笑嘻嘻的。

中饭熟了,我们到堂屋围坐在四方桌边,我陪刘老喝了两杯酒。刘武俊端上一碗白花花的米饭,很客气地双手递给我,我再一看,除了刘老碗里是米饭以外,梅祖佑老人、邓宏远、刘武俊他们的碗里都是包谷面饭,这种特殊待遇我怎么承受得起?我站起身,端起饭碗进了厨房,将米饭倒进锅里,拿起锅铲将米饭与包谷面饭混合在一起,自己盛上一碗,回到堂屋。

刘武俊说,邵同志啊,你这是何必呢?我们昨天晚上的剩饭没有吃完,不能浪费呀。你太客气了。我却止不住流了泪,是你们太客气啦……

中午过后,天空放晴,下午移坐稻场,我安置好录放机,又听刘老开讲。还是只有我一个听众,梅祖佑老人在剁猪草,邓宏远、刘武俊他们两口子下了田。

刘老讲故事,正如王作栋老师的评述,“开头平易自然,讲着讲着,声调由低渐高,节奏逐步加快,动人心弦的扣子,干净利落的收尾,带给我们的是舒心畅怀的笑声;出人意料的结局,反败为胜的机趣,留下耐人寻味的余韵”。

关于刘老的家世,王老师在《他是一座珍珠山》一文中作有详实的记载。

刘德培祖籍江西,清朝初年,他的祖辈辗转迂至湖北公安,支脉又于康熙壬辰年(1712年)迁入白鹿庄落籍。刘老因家境苦寒,9岁才发蒙读书,11岁离家出走,年轻时进斋铺做学徒,爬山走岭当背伕,帮人种田,学过瓦匠、饼匠、中医、算命,做过背脚子、皮影戏班子、红事的支客使、白事的都管,大半生中故事笑话与他如影随形,又爱唱民歌、打丧鼓、打谜语、唱皮影戏。

解放前,刘老一直为谋生四处奔波,足迹遍布湖北省五峰、宜都、长阳、秭归、宜昌、枝江、松滋、鹤峰以及湖南省的石门、澧县等10个县境。

王作栋先生在《新笑府——民间故事家刘德培讲述故事集》中附录有《刘德培生平活动编年纪要》,对研究重要传承人具有独一无二的价值。直到近年来兴起“非遗学”新学科,他对刘德培研究的深入程度依然是不可忽视的参照坐标。

10月28日早饭后,我收拾行李,准备返程。和刘老全家一一握手告别时,刘老叫女儿女婿送我抄近路,到珍珠山下公路边搭乘班车。邓宏远背着他们赠送给我的柿子等山货,走在前面带路。

严格地说,那条路下半段的路形太差,连羊肠小道都称不上,简直不是路,不过我们依然谨慎地一步一步摸下来了。

到公路上等车的时候,我想到刘老一家三辈人,在这条“近道”上下多少次了?他们叫过苦么?不正是这样的山路,造就了他们山一样的本真与坚韧么?这么一想,就明白自己受的磨练少得不值一提。

班车从远处开过来了,我与邓宏远、刘武俊夫妇依依告别,相约再次相聚。

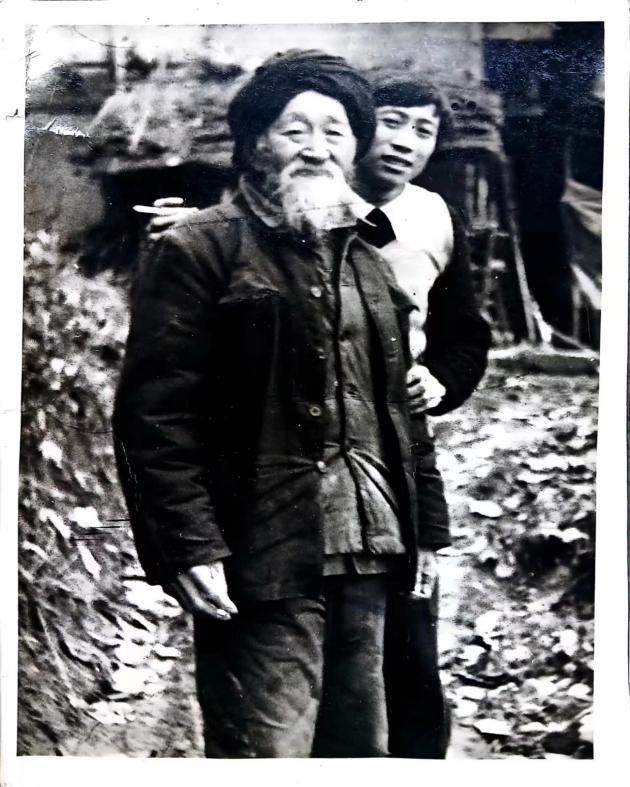

1986年10月27日,邵定武(右)专程前往湖北五峰珍珠山探访刘德培合影

一个月后,宾主关系变化

时隔一个月,刘德培老人从五峰经宜都往武汉,在宜都是我接待安排的。

刘老受邀去省城武汉出席中国民间文艺研究会湖北分会第二次代表大会,会议要求11月24日报到,会期3天。刘老因身体原因,24日才坐长途班车抵达宜都。

两天前,王作栋老师托付我,他要准时去报到,参加24日晚上的预备会,叮嘱我替他代劳,负责接待刘老,负责买好车票送刘老上车,并在送上车后向他电话告知,他好落实武昌接站事宜。

24日下午,我将刘老接到我家住宿,安顿下来我就去长途汽车站,为刘老买好了车票,接着为刘老买了第二天在车上备用的糕点零食。

当天晚餐时,刘老高高兴兴地又喝了两杯酒。接下来的聊天,我担心老人第二天又要坐长途车,不宜耽误休息,所以适可而止了。

25日凌晨,我5点钟刚过便叫醒刘老,用完早餐就带他到车站乘车。上车帮刘老对号入座后,我找司机简要说明了刘老的情况,提请司机师傅在途中帮忙关照一下,司机爽快答应。

要发车了,我又递些钱给刘老,途中下车吃饭要用。这时时针已指向6点,班车缓缓启动,离开车站。目送刘老走后,我迅即与在汉的王老师打通长途电话,报知刘老已安全上车离宜赴汉。

下午6点多种,王老师给我回电话说,刘老平安抵达傅家坡(武昌长途汽车站),接站顺利,已经入住酒店了。我的挂念这才解除,心情舒坦了。

31日下午,刘老和王老师一起回到宜都后,我参加接风洗尘,得知刘老在武昌当选为中国民间文艺研究会湖北分会理事,27日晚还应邀再次赴华中师范大学传讲故事,中国民间文艺研究会与湖北分会领导陪同前往的,仍然是王老师摘要重述故事内容。

29日,湖北省文化厅召开“奖励民间故事家刘德培大会”,其中一项议程是请刘德培老人讲话,当饱经风霜的老人走上领奖台的时候,台下掌声热烈。

刘德培老人激动不已,说今天开这个会,我的话呢,就是说感谢。人家感谢从上到下,我感谢从下到上。最先我要感谢王作栋王同志。我和他是从1976年认得的,难为他看得起我,一个一个故事地记。我讲蛮撇脱,一个黑哒晓得要讲好多个呢,他既要查这个书,那个书,还要注释,一天搞不到几个,我讲一个黑哒,他要忙一向时,我们相交这么多年,他什么都记,不是他记下来,整理下来,在座的这么多领导何曾晓得呢,何曾能选进大学的书呢……我们那里有句老话,叫吃菌子不忘记树萖哇……

“中国民间故事家”刘德培与伯乐王作栋(刘心美1992年6月23日摄于湖北五峰珍珠山,当时刘德培80岁,王作栋45岁)

王作栋老师曾被联合国教科文组织中方顾问杨亮才先生评价为“真正读懂民间文化的学者”。

王老师的实践实战和理论研究双向并重,1991年被湖北省表彰为“有突出贡献中青年专家”,1992年获国务院特殊津贴、是原宜昌地区社科文化界最早的一位。刘德培是他发掘的成批民族民间文化重要传承人之一,也是他跟踪调查时间最长的一位,从1976年结识到2000年刘老病逝于珍珠山,长达24年。

我和很多同仁为刘老认识了“王同志”而高兴,而王作栋老师很少谈及往事,他手头经常有事在做。他主编的460万字《中国民间故事全书.湖北宜昌卷》,2009年获得第九届“中国民间文艺山花奖.民间文学作品奖”;2014年获“中国口头文学数字化工程贡献奖”;他执行主编的680万字《中国民俗志.湖北宜昌市卷》,2015年获第十二届“中国民间文艺山花奖.学术著作奖”;2019年,宜昌市委宣传部设立“宜昌市文化名家王作栋工作室”,他是负责人。

王作栋老师始终缅怀刘德培老人,他记录整理的48万字《新笑府》为刘老的传世之作,从1989年上海文艺出版社出版以来,迄今已刊行了6种版式。刘老的生平贡献已被载入《新中国民间文学五十年》《中国民间故事史》《中国文艺家传集》《民间文学辞典》《中国现代民间文学家辞典》《中国传说故事大辞典》《长江三峡大辞典》《长江中游文化名人》《宜昌人物》等著作。

刘德培老人长眠于珍珠山麓22年了,融民间智慧与大众笑声于一炉的《新笑府》,是他用毕生心血浇筑的丰碑!

本文作者邵定武

【作者简介】邵定武,笔名武梅,湖北宜都陆城人,现已退休。湖北省宜都市杨守敬学术研究会会员、宜昌市作家协会会员、宜都市作家协会会员、宜都市民间文艺家协会会员,宜都市乡村稿家子志愿者服务队副队长。有多篇论文、报告文学、散文、小说、诗歌作品获不同征文奖。执著用手中的笔,记录身边的温暖与感动。

(供图:本文作者邵定武)