中传云资讯系统

中传云资讯系统产业 | 在吕梁山水间描绘“诗和远方”——晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)建设工作成效显著

文化生态保护实验区成果展

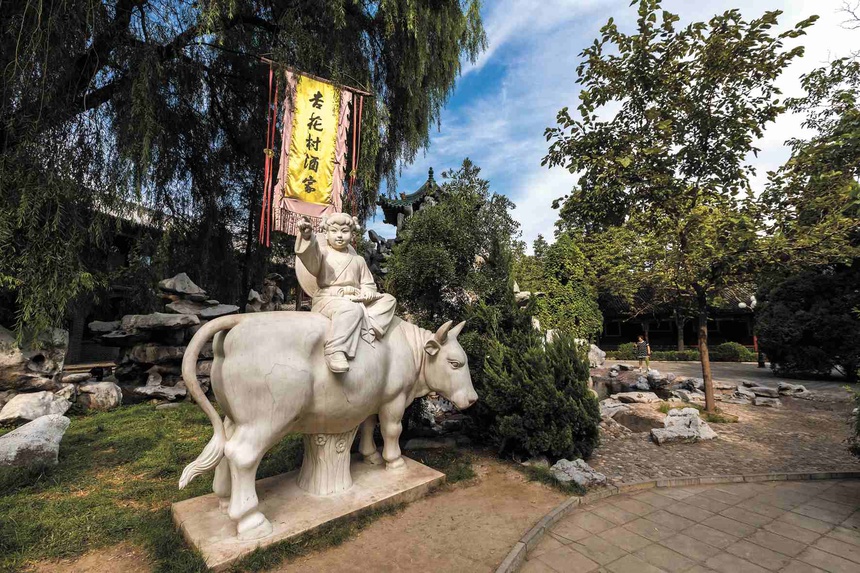

杏花村汾酒

文水鈲子

孝义皮影

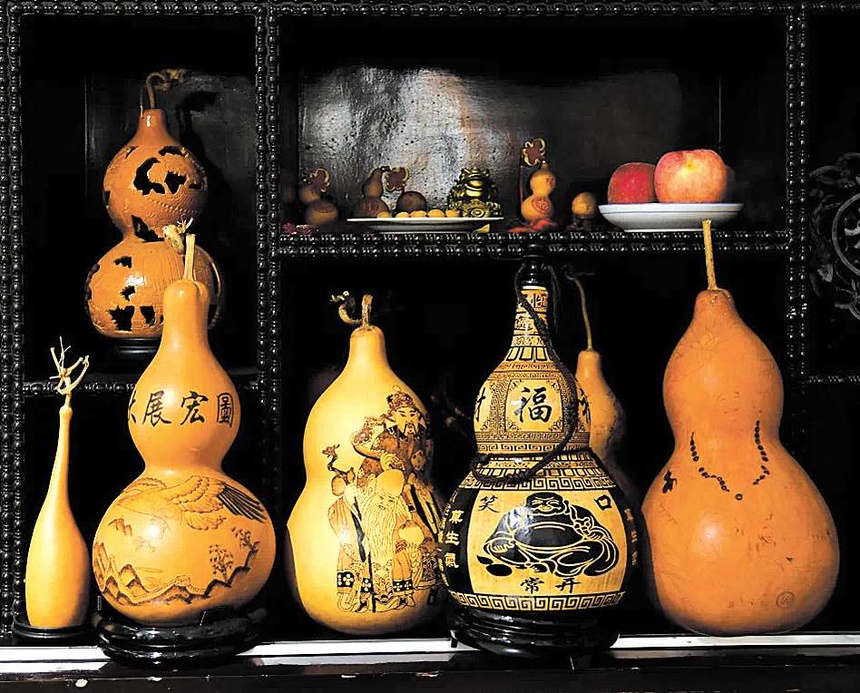

文水葫芦

创建国家级文化生态保护实验区,加强非物质文化遗产保护,对弘扬中华优秀传统文化、助力文化强国建设具有重要意义。

2010年,原文化部批准设立晋中文化生态保护实验区,范围包括山西省晋中市全境11个县(市、区),以及太原市和吕梁市各4个县,共19个县。

山西省吕梁市以国家级文化生态保护实验区建设为抓手,紧紧把握传承、创新、保护等关键词,坚持高水平谋划、高起点推进、高品质打造,健全工作机制、加大投入力度、创新载体模式,以如何传承发展好非遗为命题,既保证传统文化的“原汁原味”,也追求新时代创新融合的“营养美味”,非遗得到有效传承保护,自然生态和人文环境得到有效改善。

如今,晋中文化生态保护实验区建设成果在吕梁各地生根开花。传承人带徒授艺、非遗展示活动、非遗进校园等风生水起,存档、保存、宣传、弘扬、传承、振兴的立体保护体系初步形成,“见人见物见生活”的工作理念深入人心,群众参与非遗保护的积极性日益高涨。

在共创中健全机制 在共建中构建合力

吕梁是黄河母亲怀抱中的一方热土,也是中华文明的发祥地之一。千百年来,生生不息的黄河水孕育了吕梁巍峨的形体,也赋予了这里千姿百态、绚丽斑斓的非物质文化遗产。

吕梁晋中文化生态保护实验区所辖的交城、文水、汾阳、孝义4个县市,涉及42个乡镇、9个街道,总面积5015.48平方公里,总人口约149万人。实验区内传承着黄河文化、仰韶文化、龙山文化、农耕文化、晋商文化、红色文化、廉政文化,人文底蕴深厚、文化形态多元、表现形式多样。既有入选世界文化遗产预备名单的杏花村汾酒老作坊,也有交城玄中寺、汾阳太符观、孝义三皇庙、文水则天庙等18处国家级文物保护单位,还有汾阳、孝义2个国家级民间文化艺术之乡,汾阳杏花村镇、贾家庄镇2个中国特色小镇,汾阳杏花村镇、交城夏家营镇段村2个国家级历史文化名镇名村,交城磁窑村、文水刘胡兰村等29个国家级传统村落。

为扎实推动保护区创建工作,吕梁市委、市政府组织成立了吕梁市非物质文化遗产保护领导小组、晋中文化生态保护实验区领导小组、非遗保护工作专家组,建立了非遗保护工作局际联席会议制度;市级专门设立了吕梁市晋中文化生态保护实验区管理中心,县级设立了非遗保护中心,为非遗保护和实验区建设提供了有力的组织保障。同时,吕梁市出台了《吕梁市非物质文化遗产保护工作实施方案》《吕梁市晋中文化生态保护实验区管理办法》等文件;2017年9月,市人大制定了《吕梁市非物质文化遗产保护条例》,并于当年11月1日起正式实施。在此引导推动下,实验区内4个县市也出台了一系列保护规划、实施意见和管理办法等,全市非遗保护和实验区建设逐步走上了制度化轨道,形成了共创共建的强大合力。

同时,在实验区项目实施过程中,吕梁市坚持目标导向、结果导向,不断探索创新、学习借鉴,建立起项目、传承人、基地、保护单位“四位一体”传承保护载体,形成了“三五”传承保护工作模式,包括项目“五个一”,即一个保护方案、一个基地、一批展示平台、一批普及读物、一套档案资料;传承人“五个一”,即一份计划、一批学员、一项展示展演活动、一批创作成果、一套实物及资料;基地“五个一”,即一个专家指导组、一套工作班子、一个传习场所、一定保护经费、一批保护成果。“三五”模式的运行,在提高传承保护水平、保证项目实施质效上起到了重要作用。

实验区设立以来,已有80%的非遗资源申报为各级非遗名录,实验区内现有国家级非遗代表性项目9项、省级39项、市级79项、县级281项,形成了以国家级项目为龙头、省级项目为骨干、市县级项目为基础的四级非遗名录体系;有国家级非遗代表性传承人7人、省级40人、市级153人、县级377人。国保、省保单位分别从2010年的10个、16个增加到2022年的18个、36个,全部完成了可移动文物普查、不可移动文物实地核查、革命文物调查等基础性工作,为后续的保护、传承、发展、利用提供了资料依据。

在联动中握指成拳 在建设中显现活力

创建工作开展以来,吕梁市始终坚持“以人为本、抢救第一、活态传承、合理利用、科学规划、整体保护”的主旨原则,加大投入力度,强化多元共治,提升系统性保护水平,持续增强了晋中文化生态保护力度。

专项规划引导。吕梁市将保护区创建纳入全市国民经济和社会发展总体规划,把“规划建设市、县非遗展示展览馆,县级非遗综合传习中心和生产性保护示范基地”列为全市“十三五”规划的重点项目,并严格抓好贯彻落实。指导四县市高起点细化实验区规划,分别编制了《晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)规划书》,四县市以规划为抓手,强化规划的引领和带动作用,把规划的实施贯穿到国家级文化生态保护区建设的全过程、各环节。

专项经费保障。吕梁市、县两级政府提供资金保障,对具有地方特色的非遗代表性项目进行全方位保护,从2018年起,将非遗保护专项经费列入年度市级财政预算,2022年又将保护区专项经费增加至200万元,实验区四县市也将配套经费纳入本级财政经常性支出预算,将其设置为独立的一级科目。经过十多年的努力,吕梁市已累计完成投资1.1亿元,其中市县两级财政累计投入资金近3000万元,社会资金累计投入8552.8余万元。

专门场所支撑。吕梁市政府通过采取抢救性保护、记忆性保护、生产性保护、区域整体性保护等措施,改善非遗存续状况,对非遗赖以生存的文物场所、古村古镇、汾河流域等进行全方位保护,推动生态环境与非遗传承保护互促互进。在吕梁市文化馆规划布局了1000余平方米的非遗传习展示厅,开辟晋中文化生态保护实验区专区;四县市共设立非遗综合传习中心4个、单项非遗专题展示馆11个、生产性保护基地4个、传承保护基地16个、传习所58个,涌现出汾酒老作坊、金银器制作等传习场所。

整体性保护推动。吕梁片区采取由市级主导、四县市联动的模式,将文化生态与自然生态、物质文化、传统习俗、特色产业等统筹起来,着力构建富有吕梁特色的文化生态保护体系,形成了较好的品牌效应。汾阳市主打汾酒制法工艺展览展示,打造了杏花村酒文旅融合发展品牌;孝义市以非遗综合传习所为中心,开发了周边南曹豆腐文化村、杏野砂器特色小镇、贾家庄汉民族婚俗展演等项目,形成了与三皇庙景区、曹溪河景区互融互促的发展格局;交城县在卦山景区内的田家山村创建非遗文化村,将景区保护开发与传统堆绫艺术、金银铜器制作技艺、玉雕技艺等非遗传承发展融为一体;文水县把武皇群锣、文水长拳、武则天的传说、狄青的传说、文水剪刻纸、保贤牛肉等非遗资源与女皇文化、刘胡兰红色文化、苍儿会绿色生态文化等人文、自然要素集聚整合,打造“非遗+旅游”品牌。

融合性保护带动。在创建过程中,吕梁市坚持实验区保护与景区开发相融合,非遗保护项目、传习场所与精品旅游线路相连接,传承资源与旅游活动相结合,较好地实现了“以文塑旅、以旅彰文”的文旅融合发展目标。文水县在苍儿会景区设立了非遗展区,汾阳贾家庄入选“第一批省级非遗旅游体验基地”,交城县庞泉沟景区、汾阳贾家庄景区被纳入“康养休闲非遗之旅”线路,民众主动传承非遗的自觉性大大增强,实现了“非遗嵌入现代生活”的目标。同时,吕梁市、县两级政府将保护区建设与重大文化活动开展等融为一体,在实验区为每村分别配备了一名文化宣传员,建起了1000余人的非遗义务普查员队伍;对村级综合文化服务中心实现了全覆盖;乡村文化记忆工程已经全部启动,布置展厅25个,搜集文化资源照片5330余张,展出各类实物18356件,整理了1336名农村传统文化人才记忆档案。实验区逐步实现了从单一的非遗保护向文化生态整体性保护的转变,让非遗更好地融入时代、走进生活,真正让非遗“活”起来。

在保护中夯实传承 在传承中焕发新彩

吕梁市还对实验区濒危项目进行了抢救性记录,拍摄了《晋中文化生态保护区吕梁片区宣传片》《文水左家拳传承人左连通纪录片》《汾孝磕板采茶调纪录片》等专题视频资料;完成了实验区项目数据档案库建设;市、县两级编辑出版了《吕梁市晋中文化生态保护实验区非遗图典》《吕梁市非物质文化遗产荟萃》等非遗丛书52种、抢救性记录丛书6种;《孝义碗碗腔系列丛书》列入山西省委宣传部重点图书扶持计划;制作《孝义皮影木偶艺人口述史》《非遗传承人纪录片》等数字化产品。

与此同时,吕梁市坚持宣传引导,释放文化活力,在重大节庆和“文化和自然遗产日”期间,集中展示晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)文化魅力,先后组织举办了“晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)非遗博览会”、“新时代新征程新画卷”晋中文化生态保护实验区成果展、文化和自然遗产日非物质文化遗产系列活动、“非遗在身边 文化共传承”现场抖音直播活动等一系列线上线下专题展览、展示、展演活动。利用文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆开展非遗培训、展览、讲座和学术交流等活动。利用多种媒体手段,全方位、多角度开展非遗宣传。组织70余个非遗项目及代表性传承人进校园、进社区、进景区,举办各类活动2000余场次,年演出场次600余场,剧场年演出270余场,送戏下乡每年均在400场以上。通过以上活动的开展,提升了群众对非遗的认知和保护意识,促成了非遗保护成果普惠共享。

在反馈中完善创建 在完善中提升效能

2023年是吕梁市晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)创建整改的关键之年,吕梁市结合实际,迅速行动,坚持问题导向,逐项制定措施,狠抓整改落实,取得了明显成效。

夯实主体责任,提高重视程度。吕梁市委常委会专门研究非遗工作,批示要设立非遗科或非遗保护中心,增加非遗资金。吕梁市200万元,汾阳、孝义、文水各50万元,交城县52万元的晋中文化生态保护实验区建设专项经费已列入财政预算。市人大常委会去年对《吕梁市非物质文化遗产保护条例》贯彻落实情况进行了审议,今年对《吕梁市非物质文化遗产保护条例贯彻落实的审议意见》进行了现场走访调研,并在大会进行了审议。吕梁市启动了非遗数字博物馆项目,目前已立项完成。孝义市成立了非物质文化遗产保护中心,核定编制3名,负责孝义非物质文化遗产的调查、保护、保存工作。交城县正在调整晋中文化生态保护实验区(交城)工作领导组名单并将建立联席会议制度。

发挥指导作用,提高非遗传承人传承实践能力。吕梁市分类别对全市传统美术、技艺、戏剧、音乐、舞蹈和曲艺等三级传承人进行培训,提高实验区传承人的传承实践能力,培训非遗传承人220余名,保护区内传承人占到总培训人数的1/3。吕梁市组织开展了对保护区内2022年国家级代表性传承人传承活动的评估工作,对传承人开展传承活动、参与公益性宣传等情况进行全面评估。

完善基础设施,搭建非遗保护传承平台。孝义市人民政府将原孝义市文化馆办公楼统筹建设成孝义市非物质文化遗产综合传习中心,目前正在布展设计。文水县将岳村鈲子、狄青花儿鼓、福胜锣鼓传习所进行提升改造,使非遗的传承与推广有了更为广阔和便利的场所。四县市严格对照《非遗工坊认定与管理办法》统筹开展非遗工坊认定和管理工作,现已上报备案10余个。

加强品牌建设,有效带动非遗助力产业发展。吕梁市立足本地特色文化形态,以企业助推非遗保护传承与弘扬,实验区内不少传统技艺类非遗项目已形成集产供销于一体的完整产业链,实现了非遗的生产性保护。汾阳市建立清香型白酒生产、销售基地,连续4年举办世界酒文化博览会;杏花村酒文旅融合项目于2020年3月启动,截至目前,累计投资已达3亿元;文水县吴村1000余人从事葫芦种植、收购、加工、销售,走出了一条非遗助力乡村振兴的路子。

加强展示传播,增强民众保护意识。利用文化和自然遗产日及传统节假日开展大型非遗展示、展演活动,线上线下活动精彩纷呈,活动达30余次,惠及人民群众10万余人。吕梁市组织交城堆绫、孝义皮影戏等非遗代表性项目32项、传承人40余人参加了第三届山西非物质文化遗产博览会暨工艺美术产品博览交易会,重点展示了晋中文化生态保护实验区(吕梁片区)10年来的创建成果。结合晋中文化生态保护实验区创建,在汾阳举行了“吕梁市非遗博览会暨晋中文化生态保护区成果展”,以持续提升吕梁非遗的社会影响力和关注度。组织开展了汾孝秧歌、孝义皮腔等濒危剧种抢救性保护公益性演出活动。这些活动的开展,不仅全面提升了保护区内对非遗的认知和保护意识,也给更多非遗项目和非遗传承人搭建了平台,有力促进了非遗的传承保护工作。各县市还编辑出版了《文水非遗》《汾阳地秧歌教程》等,印发了《晋中文化生态保护实验区》宣传册、《山西省非物质文化遗产保护条例》宣传页等,扩大了非遗影响力。

下一步,吕梁市将继续紧扣《晋中国家级文化生态保护区总体规划》,进一步夯实实验区建设主体责任,加大宣传普及力度,提升民众对文化生态保护的正确认知,逐步改善晋中文化生态,不断提升非遗的区域整体性保护水平,努力在推动晋中文化生态保护实验区成为“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的文化生态保护区目标上,谱写吕梁新篇章。