中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | 人美“大红袍”走过30年

9月19日,“人美‘大红袍’走过三十年”媒体座谈会在人民美术出版社举行。

“大红袍”系列包括《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》《中国现当代名家画集》三套大型系列画集,由人民美术出版社编辑出版,是国家重点美术出版工程。从1993年9月首部《中国近现代名家画集》出版至今,“大红袍”已有30年的历史。“大红袍”不仅凝聚了齐白石、徐悲鸿等一大批艺术名家,也铭刻着新中国的艺术发展史,为推动中国艺术的继承、创新与发展做出了重要贡献。

“出版一部可以传世的画集!”在这样一种信念之下,《中国近现代名家画集》于1993年9月横空出世。从此,新中国美术出版事业发展的图卷上便留下了一抹鲜妍而庄重的红色,成为出版领域一个坚持30年而长盛不衰的经典品牌。《中国近现代名家画集》与后来的《中国当代名家画集》《中国现当代名家画集》这三套大型系列画集由人民美术出版社编辑出版,因宏大的选题规模、严整的出版规制、高品质的作品甄别标准以及中国红的烫金函套,被业界赋予“大红袍”的誉称,其中收录的画作代表当前中国绘画的最高水平。“大红袍”是国家重点美术出版工程,从1993年9月至今,已有30年的出版历史。日月更迭,“大红袍”不仅凝聚了一大批艺术名家,也铭刻着新中国的艺术发展史,为推动中国艺术的继承、创新与发展做出了重要贡献。

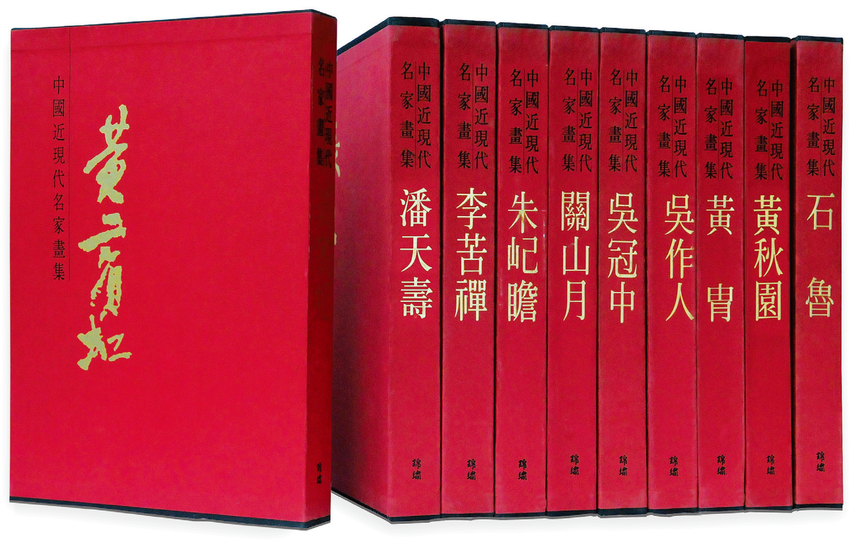

《中国近现代名家画集》展示

初心:出版一部可以传世的画集

在新中国美术事业快速发展的20世纪90年代,艺术流派百花齐放,艺术品市场迅速发展,但艺术领域的出版物还存在数量不足、质量参差不齐等问题。人民美术出版社联合台湾锦绣文化企业,决定以“弘扬中华民族的文化艺术传统,系列展现我国近现代著名美术家的代表作品”为宗旨,共同编辑出版一套高质量、高水平的画集。1992年,在草木葱茏的初夏,繁简字体双版的《中国近现代名家画集》正式启动出版工作,并于次年正式上市发行。为了保质保量地如期完成出版计划,人民美术出版社邀请天津人民美术出版社参与编辑出版,编辑体例和装帧设计均按照人民美术出版社的既定规范。

在画集的选题上,入选者均为我国近现代最著名、最有影响力的艺术家,并力求广收不同风格、不同流派的艺术家及其作品。经过多方研究,决定首批出版徐悲鸿、溥心畬、黄宾虹、齐白石、傅抱石、林风眠、蒋兆和、吴昌硕、张大千、黄秋园、吴冠中、任伯年、潘天寿、李可染、朱屺瞻、石鲁、李苦禅、吴作人、关山月、黄胄20位艺术家的作品,自此奠定了“大红袍”的高基调、高水平、高品质。

《中国近现代名家画集》(繁体字版)

《中国近现代名家画集》的装帧设计工作由时任人民美术出版社副总编辑李文昭负责。李文昭认为,这套画集的装帧设计应具备中国审美、体现中国文化,更能彰显这20位堪称中国近现代泰斗级画家的艺术地位。最终确定的设计方案是:《中国近现代名家画集》采用8开大小,封面选用极具辨识度的中国红、金、黑三色,内文为优质无光铜版纸,全本精印精装。1993年9月,该套画集因其浩瀚丰富的内容和独具中式美学特色的装帧设计,在中国台湾地区一经上市便受到了读者的欢迎。“大红袍”品牌自此声名鹊起。

1995年,因台湾锦绣文化企业和天津人民美术出版社先后停止出版《中国近现代名家画集》,人民美术出版社决定独家出资,扩大选题规模,同时在编辑和设计方面做了调整和改进。1996年6月,首批10册简体字版《中国近现代名家画集》(关山月、黄宾虹、朱屺瞻、吴冠中、黄胄、李苦禅、潘天寿、黄秋园、石鲁、吴作人)在内地与读者见面,受到了艺术家、广大美术爱好者和艺术品市场的热烈好评。

《中国近现代名家画集》简体中文版

《中国近现代名家画集》不仅是艺术家毕生成果的展现,也凝聚着编辑们的辛勤劳动。据30年前参与过选题筹备的人民美术出版社编审刘汝阳回忆,无论是“三九”还是“三伏”,无论是工作日还是假期,只要听说哪里有画家的作品,他们就会第一时间带着摄像设备赶过去。他对当时的情况记忆犹新:“有些私人收藏的作品会遇到藏家不给拍照的情况,我们就一直解释、不停地说服,直到人家相信了我们是人美社的专业编辑,理解了我们在做的是一部可以传世的画集。还有些作品散落在画家远亲的手中,得到消息后,大家通常连行李都来不及准备,连夜坐着绿皮火车前往,有时仅仅只为了一幅作品。”正是在这样一支专业、精干的编辑团队的努力下,众多名家真迹的资料得以保留,也为人民美术出版社赢得名家和藏家的信赖、让他们愿意倾心交付作品奠定了深厚的情感基础。

编辑的辛勤劳动和付出,换来了丰收的喜悦和欣慰。在此之后,无论哪一本《中国近现代名家画集》上市,都会引起强烈的反响。全国各大新华书店和美术专业书店,只要得知“大红袍”有新书出版,都会在第一时间订货。有些画集上市不久即脱销,接连再版。所有的汗水与耕耘,不仅收获了艺术家和读者的充分肯定,也赢得了出版界的崇高荣誉。1998年,《中国近现代名家画集》荣获第十一届中国图书奖。

徐悲鸿 《奔马》

不仅如此,《中国近现代名家画集》还引导了艺术出版的风尚。彼时,中国的美术事业和艺术品市场步入快速发展时期,《中国近现代名家画集》的问世,为当时良莠不齐的艺术出版行业建立了一个良性评价机制,即艺术出版不仅要关注作品的市场价值,更要关注艺术家的艺术水平。《中国近现代名家画集》囊括的是近现代中国有代表性和影响力的艺术家的精品佳作,入册的每一幅作品都是经过严格研判、审定的真迹,因而被收藏界人士视作“保真认证书”。

至2003年8月,《中国近现代名家画集》共收录56位名家的作品。此时,“大红袍”这个名字已与这56位德艺双馨的艺术家紧密相连。作为一部承载着大师精品力作的画集,“大红袍”已成为行业内的权威标尺,是读者鉴真去伪的定海神针。

齐白石 《莲池书院》

发展:高速扩张与隐忧

随着改革开放的不断深入,艺术品市场迎来了新一轮的高速增长。“大红袍”的编辑出版面临一些新的情况,也呈现出了新的特点。

在选题规划方面,“大红袍”紧跟时代发展趋势与新的市场形势,与时俱进地推出新内容。在编辑出版《中国近现代名家画集》的过程中,人民美术出版社收到了各方的积极建议,基于一些艺术造诣深厚但因年龄不满70周岁等原因无法入选的艺术家的需求,经过多次研究讨论后,决定于2003年推出“大红袍”的另一个版本——《中国当代名家画集》。“大红袍”由此发展为两个版本的系列画集。《中国近现代名家画集》要求艺术造诣必须达到相当水平,且年龄须在70周岁以上;《中国当代名家画集》要求艺术水平很高,但年龄可以未到70周岁。两套画集均以艺术水平为入选标准,那些在社会上名气很大但艺术水平欠佳的艺术家及其作品都不能入选。《中国当代名家画集》的诞生,为“大红袍”注入了新的时代风采。2003年10月,《中国当代名家画集·陈永锵》问世,代表着一个新阶段的开启,此后《中国近现代名家画集》与《中国当代名家画集》并行出版长达20年。

《中国当代名家画集》

在出版规模方面,随着大量画集相继问世,“大红袍”进入高速扩张期。“大红袍”的起点高、声誉好,是许多艺术家梦寐以求的出版殿堂,《中国当代名家画集》放宽了艺术家入选的年龄限制,迅速引发了美术界的广泛关注。2003年10月至2012年12月,随着我国艺术品市场的迅猛发展,“大红袍”共出版了159位画家的作品集。2013年,艺术品市场突飞猛进的势头骤然放缓,在这样的市场环境下,一些画家、藏家以及艺术机构希望通过入选“大红袍”而保住“身价”,因而“大红袍”的市场热度丝毫未减。在此后的三年里,共有93位艺术家的作品集得以出版,平均每年出版30多本,出版规模达到了峰值。据统计,2003年10月至2015年12月,《中国近现代名家画集》出版了142本,《中国当代名家画集》出版了110本,平均每年出版20多本,“大红袍”的出版规模急速扩张。

这一时期,“大红袍”入选艺术家呈现出百花齐放的特点。这一时期的《中国近现代名家画集》不仅收录了大批水平高、影响力广的艺术家,而且也展现了多个画派的艺术成果。其中有“长安画派”奠基人赵望云,有新中国山水画代表人物、新金陵画派领军人物钱松喦,有与李可染、李斛齐名的新中国美术改革派画家宗其香,有近现代小写意花鸟画代表人物、被誉为“牡丹之王”的王雪涛等。此外,还包括吴山明、程十发、黄君璧、曾宓等名家。

《中国近现代名家画集·钱松喦》

《中国近现代名家画集·赵望云》

提起这一时期出版的“大红袍”,人民美术出版社的退休编辑王玉山回忆道:“我做过很多本‘大红袍’,其中印象最深的是宗其香的那本。”宗其香独创了中国的夜景山水画,构思新奇别致,中西结合的创作手法打破了传统中国画不能表现光感的限制。“画集中收录了不同景别的城乡夜色,你能读出画家那些委婉含蓄的情愫,就藏在这梦境般的画面里。”在人生的最后20年,宗其香离开了美术界,隐居在桂林山水间。在此期间,曾与他齐名的画家们大都已成“大师”,他却渐渐淡出人们的视野。在他去世五年后,其夫人武平梅想以一本画集的形式纪念相濡以沫的伴侣。2004年12月,《中国近现代名家画集·宗其香》问世,再次将宗其香与他笔下的山水带回大众视野。这本画集至今被业内认为是一部含金量很高的名家画集。

《中国近现代名家画集·宗其香》封面图

这一时期,“大红袍”因不断有新作出版而获得了持续的市场曝光度,“大红袍画家”成为业内热议的话题,人民美术出版社也创造了美术出版领域高码洋发行量的佳绩。

然而,“大红袍”在高速扩张的形势下也面临着隐忧。一位当时参与“大红袍”出版的编辑曾谈道:“在可观的出版规模之中,‘大红袍’已隐隐显露出‘野蛮生长’的态势。”这一时期出现了个别社会认可度不高、存在一定争议的画集。

当时,“大红袍”的艺术家评选尚未制定明确的标准,评选过程仅由人民美术出版社相关编审人员商议决定。不够完善的评选机制和大规模的出版数量,使这一时期出版的部分“大红袍”存在一些不尽如人意之处:

首先,一些艺术家试图将“大红袍”当作抬升自己市场地位的工具,想通过画集的出版来包装和营销自己,想利用“大红袍”为自己打开艺术品市场保驾护航。《中国当代名家画集·崔如琢》于2010年8月出版,当年,便有大量崔如琢的作品送拍。次年,崔如琢的作品迎来市场关键转折点,《盛世荷风》在当年的香港佳士得秋拍上以1.28亿港元成交。此时,“只要入选‘大红袍’,艺术家的作品价值也跟着水涨船高”的说法在业内广为流传。此外,受大热的艺术品市场影响,“大红袍”也出版了极个别不符合年龄标准的艺术家画集。《中国近现代名家画集·范曾》出版时,范曾不满70周岁,打破了年龄这个当时唯一可以量化的标准,这无疑让“大红袍”的专业形象受到一定的冲击。其次,个别艺术家的绘画表现形式存在争议。这一时期有少数画集收录了一些融入艺术家强烈个人色彩与表现风格的作品,引发了一些争议:这种做法是鼓励中国绘画的创新,还是会导致对中国传统绘画的误读?最后,在装帧设计的品控上,最具辨识度的装帧设计开始走样。当时社内几乎所有编辑室都在做“大红袍”选题,松散的出版管理方式使画集的装帧失去统一性,出现了函套尺寸参差不齐、封面色调深浅不一的问题。

面对这样的隐忧,人民美术出版社决定直面问题,重整“大红袍”的出版机制:“大红袍”要成为屹立于艺术界的标杆、成为中国美术的风向标,势必要建立科学、系统、完善的出版机制;要解决入选艺术家的水准问题,确保画集作品的艺术水平。唯有及时补偏救弊,方能让这一经典品牌光彩永驻。

《中国近现代名家画集·王雪涛》封面图

改革:树立一个引领行业的标准

重拾“出版一部可以传世的画集”的初心,2016年,人民美术出版社牢记自身的文化使命,通过多项举措竭力扶正“大红袍”这个行业标准。时任人民美术出版社综合编辑室主任邹依庆谈道:“为了保障评选机制的公正性与客观性,社领导决定‘大红袍’的评选引入社外专家参评,不能仅由社内进行评选。这个决定无疑是正确的,在当时是一剂‘良药’。”由此,“大红袍”开始邀请社外专家参评,迈出了出版机制调整的第一步,但当时的评选机制还在探索中,尚未完善。直至2018年,人民美术出版社专门成立品牌中心接手“大红袍”的出版相关工作,实行统一管理,“大红袍”的评选和编辑出版流程走向规范化。针对“大红袍”评选专家亟待重组、评选机制亟待健全、评选标准亟待完善等棘手问题,人民美术出版社社长周伟指出:“开门办出版,公开是公平公正的前提,关键是形成一套机制。我们不仅要邀请各领域的代表人物构建专业、权威的专家库,将评选的权力由社内转移给社外,还要建立程序规范、规则透明、结果公正的评审机制,并将这套机制向社会公开,让其长期稳定地运行下去。唯有如此,方能开启‘大红袍’发展的新篇章。”此后,诸多沿用至今的举措得以推出。

人美“大红袍”画家迎春作品展

在评选专家方面,人民美术出版社建立了由79人组成的全国“大红袍”评选专家库,涵盖当代中国艺术领域领军人物、各美术门类的权威专家、美学专家、鉴赏家和拍卖机构、画廊的专家。每次从专家库中抽选专家时,其身份信息是完全保密的,即便是“大红袍”的编辑,也不知晓当次评选专家的信息。

在评选机制方面,人民美术出版社采取独立评审制,每年从专家库中随机抽取29位,将候选艺术家名单汇总成册,单独寄送给每位评审专家,由他们对候选艺术家的作品进行投票,得票超过总票数2/3的艺术家入选。

《中国近现代名家画集·陈玉圃》

新的评选机制一经实施,“大红袍”的出版门槛骤然提高,出版数量锐减,但质量也随之上升。人民美术出版社每年从30多位候选艺术家中只遴选3至5位成为年度“大红袍”入选艺术家。“大红袍”的社会美誉度逐渐恢复和上升,继续成为行业内最具高水平、最具公信力的名家画集。

这一时期的《中国近现代名家画集》相继收入王子武、陈玉圃、柳子谷等名家的作品。据编辑们回忆,《中国近现代名家画集·王子武》首版于2016年10月上市,画集在上市前夕就已被各大书店预订一空,为满足市场需求,又紧急加印2300本。晚年的王子武几乎不在任何公开场合露面,但“大红袍”的出版唤起了读者对他的记忆和喜爱,也给市场带来了优质的内容和高雅的格调。

《中国近现代名家画集·王子武》

一代又一代优秀艺术家的加入,不断擦亮着这一经典品牌。2022年7月,为了进一步提升这一“国家重点美术出版工程”的出版质量和水平,人民美术出版社基于对“大红袍”的重视,专门成立了“大红袍”编辑中心,以便更好地编好“大红袍”的书稿。此时,“大红袍”系列画集基本已将近代名家应收尽收,多年来实行的以“70周岁”这一年龄为依据的收录标准在当下的出版工作中已然不够科学,且“中国当代名家”和从西方传入的“当代艺术家”的称呼容易混淆。党的二十大报告指出:“坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品,培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。”为更多地推出新时代的优秀艺术家,服务于新时代的文艺发展,人民美术出版社经研究决定从2022年开始将《中国近现代名家画集》和《中国当代名家画集》这两个版本的“大红袍”合并为一个版本,同时更名为《中国现当代名家画集》,不再以年龄作为划分依据,而主要根据艺术作品的质量来遴选德艺双馨的优秀现当代艺术家。

“中国现当代名家画集”印章篆刻 张建平治印

“大红袍”的改版,不仅是人民美术出版社落实习近平总书记“展示中国文艺新气象,铸就中华文化新辉煌”的具体体现,更对新时代的艺术家提出了新的要求,艺术家必须坚持守正创新,坚定文化自信,用跟得上时代的精品力作回馈人民、回应时代。

为了配合此次改版,新版“大红袍”在规格标准、装帧设计等方面均有所创新。参与此次装帧设计的时任人民美术出版社品牌中心主任曲刚谈道:“新版‘大红袍’的开本由原来的370毫米×260毫米改进为380毫米×285毫米,幅面更大,画面更开阔。此外,还专门定制了具有防伪功能的环衬专用纸张,环衬兼顾防伪与美观两方面功能。在函套及主色调保持一贯庄重的中国红的基础上,书脊的黑色延伸至封面,‘中正大雅、朴真至美’的人美气质更加浓郁,书籍整体更具有浑然一体的视觉效果。”质量检查与校对部主任白劲光认为:“‘浑然一体’的外观设计要求看起来简单,但要以具体的形象呈现出来,还真不是一件容易的事。仅在函套缩进量的取舍方面就经过了大量实验:缩进太多,整体显得太拘束;缩进太少,则会与天头、地脚形成三条大致等宽的黑框,使封面产生偏移感,且不方便读者从中取书。经过反复测试,函套的缩进量才被最终确定。新版‘大红袍’首先在视觉效果上看起来更加均衡,封面左侧的宽黑边与函套天头、地脚的细黑边形成呼应,函套右侧则成为中国画创作中强调的‘气口’。其次,在使用功能上,该设计也方便读者单手抽取书籍。在翻阅新版‘大红袍’的第一册样书时,我们终于体会到了‘浑然一体’的真正含义——美观与实用的完美结合。”2022年10月,改版后的第一本《中国现当代名家画集》出版发行。

中国画大师胡献雅是改版后首批入选“大红袍”的艺术家之一,他曾受教育部委托创作了中国画作品《雄鹰》和《红梅》,分别赠送给当时的美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔。令人敬佩的是,胡献雅的笔墨技巧与品学修养不仅体现在中国画作品中,作为江西景德镇陶瓷学院美术系的创办人,他还运用中国画技巧绘制了不少精美彩瓷。因此,《中国现当代名家画集·胡献雅》在收录了其154幅中国画作品后,还收录了其19幅瓷画作品及10幅书法作品——这也是“大红袍”改版后首次正式拓展收录作品的艺术创作形式。来自江西景德镇的高级工艺美术师龚循明同样是改版后入选“大红袍”的艺术家之一。《中国现当代名家画集·龚循明》收录的作品全部为瓷画。龚循明表示,以前的“大红袍”仅涵盖中国书画领域,作为景德镇的艺术工作者,他因入选“大红袍”而万分欣喜。他谈道:“这本画集不仅是我个人作品的呈现,还凝结了景德镇所有优秀工匠的智慧与艺术成果!”

《中国现当代名家画集·胡献雅》封面图

《中国现当代名家画集·龚循明》封面图

春华秋实,30年的辛勤耕耘终得累累硕果。至2023年,“大红袍”三个版本已出版了339位艺术家的画集,累计348册,赓续和传承着艺术的血脉。同年,“大红袍”首次增加工艺美术类别,展现了更加丰富的艺术创作形式,为拥有匠心精神的中国艺术家提供了更为广阔的展示舞台,也让世界感知中国工艺美术别具一格的魅力。

坚守:培育一棵美术出版领域的“常青树”

日来月往,“大红袍”如同一棵屹立在美术出版领域的“常青树”,坚持出版了30年而不中断,依然挺拔、繁茂地生长着。30年长盛不衰的“大红袍”,不仅是出版领域的一个重要且稀有的出版现象,也为风起云涌的美术行业树立起一个经得住考验的标准。“大红袍”系列画集为什么能成为美术出版领域的“常青树”?为什么能作为美术出版的一个标准?为什么能代表中国画集出版的最高水平?原因在于其具有区别于任何其他画集的六大特点。

第一,“大红袍”由人民美术出版社这个国家级美术专业出版机构主持评选,独立于任何艺术流派及组织,始终秉持客观、公正、务实的态度。人民美术出版社坚守“中正大雅、朴真至美”的人美精神,秉持美术专业出版“国家队”的初心与使命,着力出版优质、高雅的图书,不受艺术品市场、艺术家个人或其他组织的干涉。在整个评选过程中,人民美术出版社主要担任组织者的角色,坚持正确的出版导向,不干涉具体的作品评议投票。

“中正大雅、朴真至美”的人美精神

第二,“大红袍”的起点很高,从一开始收录的就是家喻户晓的名家,对绘画的艺术水平要求极高。其中有“人民艺术家”齐白石,他开创了大写意花鸟画的新风格;有“中国近代绘画之父”徐悲鸿,他不仅开山立派地展现了中国画的时代新貌,更是中国现代美术教育的奠基者;有“新山水画”的代表人物傅抱石、关山月,他们的作品由毛主席亲笔挥毫题词,至今仍悬挂于人民大会堂。高起点为后续的出版奠定了很高的基调,从而造就了这样一个业界公认的标准。

第三,“大红袍”的评选公正客观,不看重艺术家的身份、职务、称号等外在之名,仅关注艺术作品的质量和艺术家的艺术修养,着重收录德艺双馨的艺术名家。在选题规划上,入选名单也并非完全依据艺术家的知名度来决定,只要是修养好、画得好的艺术家,经过评委会认定,就能入选“大红袍”。中国画学会副会长高云曾说,“‘大红袍’之所以成为品牌,是因为它有门槛。你再有名、再有钱,要想进入‘大红袍’,就要经得起评。稀缺就是价值,门槛越高,难度越大,就越显得珍贵”,高度肯定了“大红袍”的珍贵性和评选的公正性。名利无法左右“大红袍”,唯有真才、真意、真功夫,方能留名于此。

《中国近现代名家画集》

第四,“大红袍”在发展的过程中能够广纳建议、及时纠偏。在发现“大红袍”的评选机制存在不完善之处后,人民美术出版社能广泛听取社会建议,经研判后立刻做出调整,将评选机制由以前的社内评选转变为社会评选。设立全国“大红袍”评委专家库,采取独立评审制,每次评选从全国专家库中随机抽取评委对入选的艺术家进行投票,超过2/3票数的艺术家方可进入选题名单,提交人民美术出版社党委会、办公会审议决定。这一举措进一步维护了“大红袍”品牌的权威性。

第五,“大红袍”的出版能够不断与时俱进。盛世修典,丹青绘史,优秀的美术作品都是特定时代生活和精神的生动写照。30年来,“大红袍”也紧跟时代变化而不断发展。从《中国近现代名家画集》到增加《中国当代名家画集》,再到两个版本的“大红袍”合并更名为《中国现当代名家画集》;从以70周岁作为重要的评选标准到不再以年龄作为依据,“大红袍”的每一次调整都是基于时代的新发展和新需求而做出的自我完善,这种与时俱进的品质使“大红袍”这一品牌历久弥新,始终保持蓬勃的生命力。

第六,“大红袍”系列画集始终保持一流的编校质量。作为美术专业出版“国家队”,人民美术出版社组织社内精干的编校队伍严格把关。编辑协助作品的拍摄和相关资料的搜集整理,完善编排的格式体例,对文稿进行润色,以保证画集编校质量。例如画集附录的艺术年表,编辑会以严谨的态度逐条查证审核。在出版过程中也曾遇到过艺术家要求增加艺术经历的情况,但无法查证的信息,编辑坚决不予采用,以确保画集的客观性。在印制过程中,为了准确还原作品样貌,保证颜色不失真,不仅需要制图人员反复调整图片与原作进行比对,还需要印制人员检查每版图片墨色是否均匀一致,有无串色、染色等情况发生。正是对各环节的工作都精益求精,才让“大红袍”在瞬息万变的出版行业里能够稳步前行,保持高水准的出版质量。

“大红袍”画集出版30周年暨“大红袍”改版新闻发布会

正是以上的六大特点,以及30年的潜心打磨和用心铸造,让“大红袍”成为美术出版领域中唯一坚持了30年的系列图书经典品牌,其权威性和影响力至今依然难以撼动。

30年砥砺前行,30年薪火相传。“大红袍”系列画集因其严格的遴选标准和高品质的艺术追求,获得了美术界、出版界以及广大读者的认可,成为美术出版界大型系列画册的里程碑和标准。人民美术出版社作为国家级美术出版机构,在“大红袍”的评选和出版中所展现的中国气派和大家风范,也让这一品牌更加熠熠生辉。

根据人民美术出版社“四个人美”的战略布局,“大红袍”也被赋予了新的发展要求。如今的“大红袍”不仅仅是“一部可以传世的画集”,更成为融专业出版、艺术展览、学术研讨、拍卖交易等于一体的“大红袍+”综合型艺术平台。无论是艺术家、艺术爱好者,还是出版界同行,都可以多角度了解“大红袍”的评选过程,关注“大红袍”的出版情况,参与“大红袍”的相关活动。人民美术出版社将通过座谈会、作品展、名师讲堂、拍卖经营等方式持续维护“大红袍”这一经典品牌,让更多优秀的艺术作品绽放光彩,走进千家万户。

我们深知,形式上的创新离不开高品质的文化内核。人民美术出版社将继续以对时代负责、为后世存史的担当,与有思想、有造诣、有成就的优秀艺术家通力合作、互相支持,为树立新时代的艺术标准而共同奋斗。在新的历史征程里,闪耀着历史情怀和时代光芒的“大红袍”,将赓续丹青文脉、绘就时代新风。

(图片由人民美术出版社提供)