对于喜欢到乡野去收藏一些中国手工艺绣品的人来说,一听说在贵州省三都县有种以马尾为重要原材料的特殊绣品就非常兴奋。这种绣品就是水族马尾绣。据说水族马尾绣的历史悠久,是一门传承了上千年的技艺,是水族先民智慧的结晶。

水族妇女发明了用马尾制作刺绣的艺术。在传统节日里,男子们赛马,女子们身着马尾绣盛装参与节日活动,是一道美丽的风景。为探访马尾绣的绣娘,了解马尾绣品的发展历史,我专门来到了这个地区,如果条件允许的话,还可以收藏几件绣品,这次旅行将非常有意义。

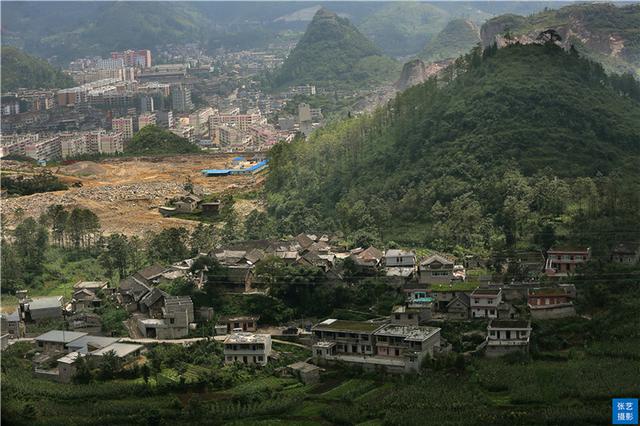

一月的贵州天气还是很温暖的,在这样的天气里,特别适合旅行。汽车在大山中穿行,不知道翻过了多少座山,终于到达了三都县中和镇塘州小区安塘村。这座村子里的居民基本上都是水族人,有很多妇女都穿着自己刺绣的靛蓝布衣马尾绣民族服装,在靛蓝布衣衬托下,马尾绣图案显得更加靓丽。

我联系到一位多次获得各级比赛大奖的水族刺绣能手王芬,据王芬介绍,她出生于书香门第,其父王品魁苦读水族诗书,家学饱满,通晓经、史、诗、文,致力于水族古文化的整理和研究。

王芬与1994年9月被聘为贵州省文史研究馆馆员。受家风影响,她致力于水族马尾绣的研修传播,其制作的马尾绣作品在80年代就漂洋过海,为水族马尾绣传播事业作出了贡献。

在贵州少数民族地区的主要发源地三都,曾经是“户户有刺绣,家家有绣娘”。现在基本上家家户户都是机器代替了手工,从事刺绣的绣娘越来越少了。很多年轻人都往城里打工,还有多少人懂得手工的价值?还有多少人耐得住寂寞,愿意传承刺绣的文化血脉呢?

王芬带领村里的姐妹们到村口迎接我们,看到她们每个人都穿着自己民族的服饰,我感到很欣慰,水族年青妇女绣自己民族的绣品,穿自己民族服装,这样的话古老的文化就得以代代传承下去。

当年王芬手中的针线撑起一家的生计,那个时候在街上卖马尾绣制品的人不多,好的时候一件背带能卖2000多元。

为了这个家,她夜以继日地劳作,没有一句怨言,左邻右舍无不交口称赞。

通过努力,王芬家的日子渐渐好转,但她没有忘记曾经的困难生活,她说:“我虽然还不富有,但我一定要帮助比我更需要帮助的人!”

为改变马尾绣绣品样式比较单一的现状,王芬在村里办起了马尾绣培训班。现在,在她带领下,村里的贫困户姐妹们一起刺绣,王芬她们绣制的服装、背带的样式大小,都是按春夏秋冬、花鸟鱼虫以及自然界事物搭配组合,有的图案还巧妙地插入了水族文字的印记。

现在她们的绣品由传统的服饰类向钱包、手提包、纪念品等小巧精美的旅游类饰品拓展,产品不仅多样化,也符合现代时尚的审美要求,受到上海、深圳、广州等地消费者的青睐。

她把村里的妇女组织起来,毫无保留地教授她们。目前,这些绣娘个个都是马尾绣的顶级“高手”。 她们采取订单加工的方式制作马尾绣工艺品,一些水族妇女开始依靠刺绣赚钱,大多数妇女年均收入一万多元,有的达到3万多元。

王芬有个女儿名叫王银丽,今年35岁。她非常不幸,生下儿子的第80天,年轻的丈夫就因车祸不幸离世。王银丽擦干眼泪决定独自抚育幼儿,她的经历令人唏嘘不已。

王银丽说她从小看着母亲挑灯刺绣,一开始觉得很好玩也跟着刺绣,慢慢就喜欢上刺绣了,现在可以跟随母亲一起带领村里的姐妹们开创马尾绣事业。

王银丽在母亲教授的马尾绣传统基础上,不断吸收其他民族的刺绣技术和现代设计,让自己的绣品博采众长,推陈出新,创作出具有独特风格的马尾绣作品。

获奖证书

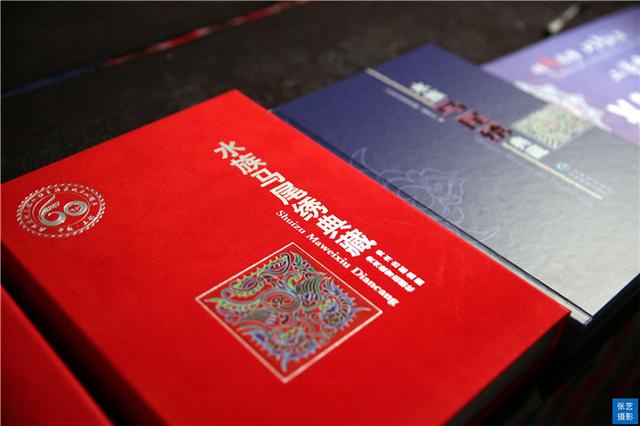

王银丽骄傲地跟我说,她在2017年,为纪念三都水族自治县成立60周年编制的水族首部《马尾绣典藏》中的样版制作就是由母亲和她亲自制作定稿的,以此为样集典成册,为水族马尾绣的历史典藏奉献智慧与心血。

经过艰苦努力,水族马尾绣的生产销售初具规模,产品开始远涉重洋。王银丽“绣”起了脱贫攻坚的“半边天”,也“绣”出了自己的美丽人生。听到这些故事,让我感到水族的马尾绣能有今天的成绩,的确是水族妇女几代人共同努力的结果。