中传云资讯系统

中传云资讯系统“福”字造型探源

通过对“福”字造型的探源,试图去解答为什么“国之大事,在祀在戎”?去解读我们常说的“福佑中华”究竟是在向谁祈求?薪火相传,到底传递的是什么?进而,呈现出中华文明、中国文化独树一帜的一面。总之,回望历史,是为了眺望未来。

“福”字, 大概是单字出镜率最高的汉字。看着庙堂间、文物上镌刻的各式各样的“福”字;一处处建筑物上青砖砌就的“福”字;一件件器物里雕镂的“福”在眼前;还有百字福、福禄寿三星、“福字纹”更是在各种装饰上遍地开花;从皇帝到书家,均有“福”字的书法作品传世。乃至于,历朝历代将万民福祉作为盛世的标准,到今天更以幸福指数作为测量国计民生的晴雨表。“福”字承载着中国人最普遍、最本质的愿望,几乎是一切美好的总和。

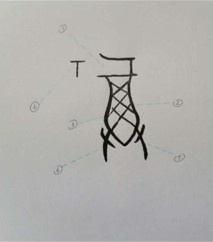

简化字的“福”,一人一口田可耕是福,虽是望文生义,却也妥帖。可当你不经意间向前探索源头到最古老的文字,看到甲骨文里的“福”字时,你就会发现这个“福”字有些不同凡响。河南殷墟出土的甲骨文,距今三千多年,“福”字写法如下图所示:象形加会意,两手奉尊,盛满酒,于“T”前。这个“T”符号后来演变成示:神事也,再后来就是现在福字的偏旁部首礻。再翻开《说文解字》中关于“福”字的条目:祐也。白话文即:降福保佑。这下我们就不难看出先民们造字的本意:丰收了,首先要将当时最为珍贵的酒敬献给祖先,期望护佑下一个丰年!

甲骨文(福)字

甲骨文(福)字

看着“福”字最初的造型,你是否会对一些观点和说法豁然开朗?为什么在中国“国之大事,在祀在戎”?为什么中国人有“首孝悌”的孝文化?为什么“慎终追远,民德归厚矣”?为什么我们如此看重饮水思源,为人不忘根本?为什么天清气朗,春明景和,万物生长清洁明净时,我们会首先想到祭祀祖先?这一切,通过对“福”字的探源,即使是按图索骥,也可窥见一斑。

自远古对祖先的崇敬、崇拜慢慢发展成儒家所崇尚的孝道,今天依然是中国人恪守的准则。忘恩就意味着负义,忘记意味着背叛,数典忘祖被指为大逆不道等等。因此,才将对“福”的企盼寄托于祖先,寄托在祭祀的仪式上;包括仪式后的“致福”(《周礼》记载)到现在还留存的“抢供尖”的民俗,也都是为了得到祖先的福祚。另外,至今在许多地方,还保留着每逢人生大事,婚嫁科考,长辈依然会向祖先祀求福泽的习俗。《礼记》又指出,祭祀有三大功能:一是返始报本,怀念祖先,报答祖先的功德;二是伦理教化,就是通过祭祀培养伦理意识,提高道德素质;三是致天下之和,就是通过祭祀培养四海皆兄弟,天下为一家的观念。

《尚书·洪范》首次提出“五福”的概念,此后福文化,就是在此基础上开枝散叶般发展丰富起来的。中国人描绘出来的人生顶峰就是尊享五福,包括平安、康宁、长寿、富贵、好德、多子多孙等。

回到“福”字造字之初,先民向祖先求福,沧海桑田后的今天,科学技术的革新带来变化的日新月异,我们还能不能从祖先、从祖先创造出的文化与文明中,包括礼仪中,获取幸福感?首先“福”字如此造字,就是对人尊敬的起点。因为“人创造了历史,并且正在创造着历史”,这个现代唯物论的观点,正是古代中国人对文明起源的认识论。文明开端不是依赖于“神”,而是依赖于“人”,不是依靠于超人的力量,而是依靠于人的探索和劳动,这种认识论世界领先,成为中国人祖先崇拜的理论根柢,也成为中华民族五千年文明史的精神动力。再到西汉时,太史令司马迁游历四方,发现常常有人传颂黄帝的功绩,有鉴于此,便从文献中“择其言尤雅者”编成黄帝的事迹列于《五帝本纪》之首。自此黄帝的形象越来越清晰,黄帝是中国历史上第一个伟人,是奠定中华文明的第一块基石。黄帝之后,历史上尧、舜、禹和夏商周诸王,都是黄帝的子孙,连绵成中国大历史。这也恰恰引出中西方文化一个最显著的区别,中国是“以人为本”的文明源头。中国文化中最科学和最人文的表达:人,最为天下贵也!这个文化传统就是全体中国人幸福的本源。

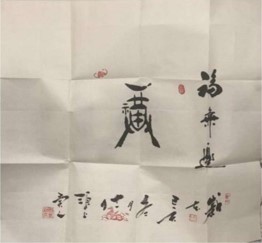

福字造型探源,让我们明白了今天祭祀仪式历史久远,虽说概念和方式有一个渐变过程,但目的和效果并没有多少差异。拓展开来,就是薪火相传,传的是什么?传的就是精神,精神不灭!以个体为单位来说,就是悉听祖训,传扬家风;以集体为单位来说,就是对祖先在文化上的认同,文明上的认可。

“历史上与中国文化若后若先之古代文化,如埃及、巴比伦、印度、波斯、希腊等,或己消失,或己转易,或失其独立自主之民族生命。唯中国能以其自创文化而岿然独存。中国文化在时间绵延、空间拓大上,同化他人之力最为伟大。”梁漱溟先生的这个论述很有底气,我们的文化在人类历史上的表现绝大多数时间还是相当地璀璨夺目。西方文化近几百年来长驱直入,影响世界,渐成主流。一些学者认为,“中西文化百年的交锋,中华文化在悄然消失,状况堪忧。”自1840年国门被洋枪洋炮打开后,我们对自己的文化变得不自信起来,知识分子认为落后挨打的根源是儒学;而21世纪的今天再提文化自信,是因为经济上的繁荣,物质上的丰富带来了文化上的舒展。“仁”,现己被世界各国广泛吸纳。“己所不欲,勿施于人”被认为是人类应该共同遵守的准则。从大历史观来看,几千年前的“周虽旧邦,其命维新”的论述,一千多年前佛教思想融入中华文化,一百多年来的西学东渐,四十多年来的改革开放,中华文化从来都不是保守的。

对“福”字的探源,一触即发出如此多的内涵与外缘,全凭中国文化是一个传承有序的系统。礼,作为传统文化之心,是我们走进传统文化、塑造君子形象的捷径。孔子教导儿子孔鲤:“不学礼,无以立。”孔子认为,祭礼是孝道最重要的体现。而孝道又是儒家思想中反复重申的重点,“孝弟也者,其为仁之本欤”,这是不是又回到了“福”字的原点?让我们进一步看清了孝亲与福祉之间的关系。

感念祖先,尊祖敬祖,就是在寻找人生三问中的前两问,即我是谁、我从哪里来?传承祖先留下的文明与文化,也许可以指明——我们将向哪里去?怀山之水,必有其源;参天之木,必有其根。只要你是一个中国人,不管你自觉不自觉,不管你情愿不情愿,都会或强或弱地在中国文化的熏染下规定自己的生存之道。无论何时何地,当你怀揣着一颗中国心,推开中国那扇古老的大门,门上大大的“福”字就是你的向导。

责编:杨晓君