中传云资讯系统

中传云资讯系统舆情关注:读jiāng还是qiāng?“2023年十大语文差错”引关注

1月3日,“2023年十大语文差错”发布,其中包括“多巴胺”“卡脖子”“账号”“蹿红”等误读、误写以及“把‘土耳其’当成阿拉伯国家”等误用。 “语文差错”发布后,迅速引发了人们对于文字标准的讨论,“将近酒”的“将”读jiāng还是qiāng?“远上寒山石径斜”的“斜”读xié还是xiá?文字究竟是应该严格按照标准还是顺应大众习惯?更有不少网友表示,小时候语文课上学过的一些读音到现在都变了,质疑字音标准“朝令夕改”。

图源:网络

一、舆情统计与走势分析

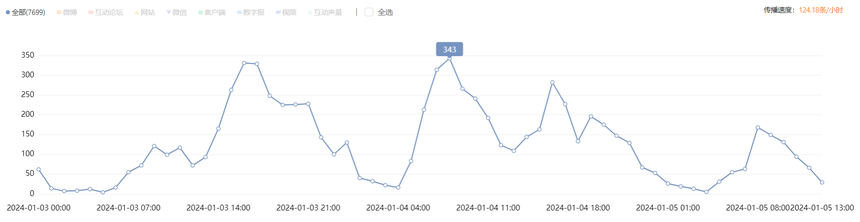

在中国文化传媒集团舆情监测系统,以1月2日0时至1月5日13时为周期,以“十大语文差错”等为关键词进行信息检索发现,监测期内的舆情高点出现于1月4日8时,目前舆情热度有所回落。

图:舆情统计分析图

1月3日,《咬文嚼字》编辑部发布“2023年十大语文差错”,包括“多巴胺、卡脖子”的误读,“账号、蹿红”的误写,“下军令”、误让岳飞自称“鹏举”、误称白居易修建“白堤”、“宇宙飞船”误为“航天飞机”、误称“支原体”为病毒、误把“土耳其”当成阿拉伯国家等的误用。@半月谈、@央广网、@光明网、@中国经济网、@财经网、@京报网、@杭州日报、@极目新闻、@封面新闻、@安阳新闻网等媒体转发报道。词条“2023年十大语文差错”引发关注。

1月4日,@中国新闻网在报道“2023年十大语文差错”时,带上了“将近酒的将读jiāng还是qiāng”词条,称此字读音存在争议。博文引发评论区网友的激烈讨论,很多网友表示小时候学过的一石(dàn)、铁骑(jì)、石径斜(xiá)等字如今的读音都有改变,认为字音标准不可“朝令夕改”。事件引发大众广泛关注,相关话题舆情实时传播量达到当日峰值,舆情实时传播量为343条。

截至1月5日,从信息分布情况看,监测时间段内,监测到总信息7699条,微博1789条,客户端3285条,网站749条,视频646条,微信1004条。从媒体渠道来看,客户端和微信是舆情信息传播的主要渠道,分别占比42.66%和23.24%。

二、网民评论

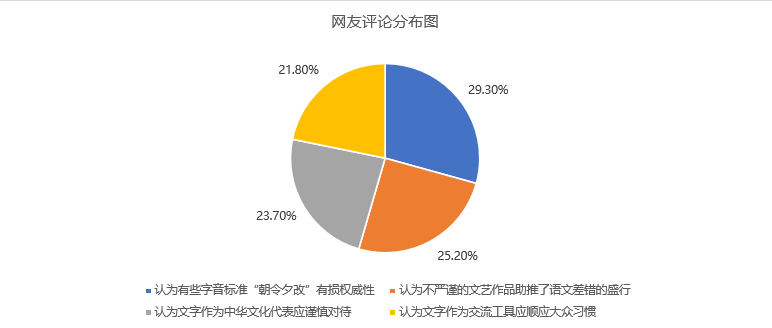

对与本次事件相关的“2023年十大语文差错”“将近酒的将读jiāng还是qiāng”等话题的相关网络评论汇总后发现:

图:网民评论分布图

一是,认为有些字音标准“朝令夕改”有损权威性,占比29.30%,典型网友评论如下:

@ysotati:年轻人别着急,再过几年读音是会变的,所以不要觉得自己读错了,有可能是字典错了。

@红豆酱糯米团子:就算要改也别今天改一个明天改一个,至少每年一总结三年小总结五年大总结一下吧?要不初中语文都白学了。

@新歌新歌儿:古诗词的读音能不能不乱改了!有些保留原始诗意的字音都改成啥了。以“骑”为例,你说“qí”就是“qí”,你说“jì”就是“jì”,理由呢?解释呢?都没有的话就别怪老百姓不听。

二是,认为不严谨的文艺作品助推了语文差错的盛行,占比25.20%,典型网友评论如下:

@world:这个“土耳其是中东国家”入选纯粹是不严谨的自媒体视频导致的。地理都没学明白呢,就出来教大众,净传达一些错误认知。

@许仙@@:差错太常见了,电视剧、知名歌曲乃至于现在火起来微短剧,读错字的有的是。妩(误读为fǔ)媚、束(误读为sù)缚这类词都是重灾区,文艺作品还是要严谨,要不然对大众会产生误导。

三是,认为文字作为中华文化代表应谨慎对待,占比23.70%,典型网友评论如下:

@ YY家的懒虫:希望能谨慎对待字音读法,作为中华文化的代表,汉字的重要性不言而喻。现在字音变化一年一个样,大众都不知道怎么读了,这样反而会不利用汉字规范。

@哎呀想换个名字又不知道叫什么好:很多字音是不能随意改变的,一改连古诗词的韵味都要变。远上寒山石径斜,之前说“斜”是“狭”的通假,现在又说就是“斜斜的”的意思,连古诗意思都要改变,还是要慎之又慎。

四是,认为文字作为交流工具应适应大众习惯,占比21.80%,典型网友评论如下:

@靖安:我想问文字作为交流工具究竟是顺应大众习惯,还是要让大众为他改变。当99%的人都读错了,那我感觉这个字就应该随大流。

@+1:有什么关系,小时候的读音现在都已经改变了。自媒体盛行这几年来,满大街都是谐音梗,更别提读音规范了。汉字就应该适应社会,古代的读音到现在也都发生变化了,没必要那么纠结。

三、舆情关注

近日,《咬文嚼字》编辑部发布“2023年十大语文差错”,梳理出了包括“多巴胺”“卡脖子”等在内的误读、误写、误用类语文差错。报道一经发布,便引发了人们对文字标准的讨论。很多网友表示,如今很多字的读音、写法都发生了改变,以致于人们“都不知道标准是什么”。还有人认为文字就是一种交流工具,应该顺应大众习惯......

客观来看,公布十大语文差错,是规范汉语的应有之义。互联网时代,中文表达正在面临两方面的冲击。一方面,各种火星文、外来字、变体字不断被年轻人创造、引入、发挥,谐音梗俯拾即是,若不加以规范,会对汉字生态产生不良影响;另一方面,如今文艺作品中低级的错别字词、读音以及文化知识错误频出,更助推了语文差错的传播,误导大众认知。面对此种现状,对文字及时绳愆纠缪,本就是正本清源之举。

但同时,作为交流工具,文字的标准改动应该是谨慎的、透明的。近年来,不断有群众吐槽,许多读书时期的“规范读音”现如今竟变成了错误读音,经常读错的字音,现在反而变成正确读音,文字标准的制定有“朝令夕改”之嫌,有损权威性。其实,我国十分重视汉字的规范工作。以字音为例,新中国成立以来,我国一共进行过三次普通话审音工作。而有些字音的改动之所以引发争议,一是因为网民对熟悉字音的改动具有天然抵触心理,二则是因为人们“知其然,不知其所以然”。以“将”的读音为例,“jiāng”优在哪?“qiāng”又劣在哪?改动自然是可以的,但需要相关部门、机构向社会答疑解惑,阐明改动缘由。

要知道,汉语的规范使用涉及文化的传承与发展,应该谨慎对待。对此,相关部门不仅要行使“规范”职责,还要担负“解惑”义务。只有更了解汉字规范背后的“故事”,大众对规范的接受度才会更高。文艺工作者也要把严作品的出品质量,重视用字、用语规范,莫让“语文差错”大行网络。作为教育主体,学校是文字启蒙之地,在教授汉语规范之外,还要对具有争议的汉语现象进行解释,让孩子“知其然,更要知其所以然”。“汉语乃中华文化之根”,作为日常使用者,社会大众更要明确其重要性,说好普通话、写好规范字,自觉创造良好语言环境。

责编:王晓琳 二审:唐志成 三审:赵婷