中传云资讯系统

中传云资讯系统公共 | 小镇卫生院建了个中医药博物馆

河南柘城县,有一个小镇叫安平。它历史文化悠久,相传汉末此处逢集,以买卖公平、交易平安,商贾呼称“安平集”。从2020年6月,安平镇中心卫生院建了个中医药博物馆,一举成为当地传承中医药文化科普教育基地。这座小镇又一次声名鹊起,远近扬名。日前,安平镇中心卫生院又被河南省卫健委命名为“2021年河南省示范中医馆”。

建设中医药博物馆 让祖国医学发扬光大

走进安平镇中心卫生院,抬头望去,首先映入眼帘的是古朴端庄、厚重有力的“中医馆”三个金色大字,侧目左视,上写“以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,把健康融入所有政策,人民共建共享”新时期卫生工作方针的巨幅墙体喷绘格外醒目。

通道两旁的花园里繁花如织如锦,小草生意盎然,高大的松针树傲然挺立,玉兰花香气四溢、沁人心脾,时有鸟鹊鸣唱其间,给人一种热情奔放、生机勃勃的律动感。

来到门诊楼前,楼道上方的墙壁上悬挂着唐代孙思邈《千金方》的大医精诚文章摘选,东西两旁分别是《悬壶济世》和《杏林春暖》两个中医传奇故事的宣传画图。

二楼左前方,一扇古朴典雅的屏风格外醒目,上方镂刻五个金色大字“中药文化苑”,两旁的楹联:“黄帝辩阴阳调四气开国医之先河,神农尝本草知五味传中药于后世”,巧妙自然地向人们诉说祖国中医的历史起源和神奇魅力。

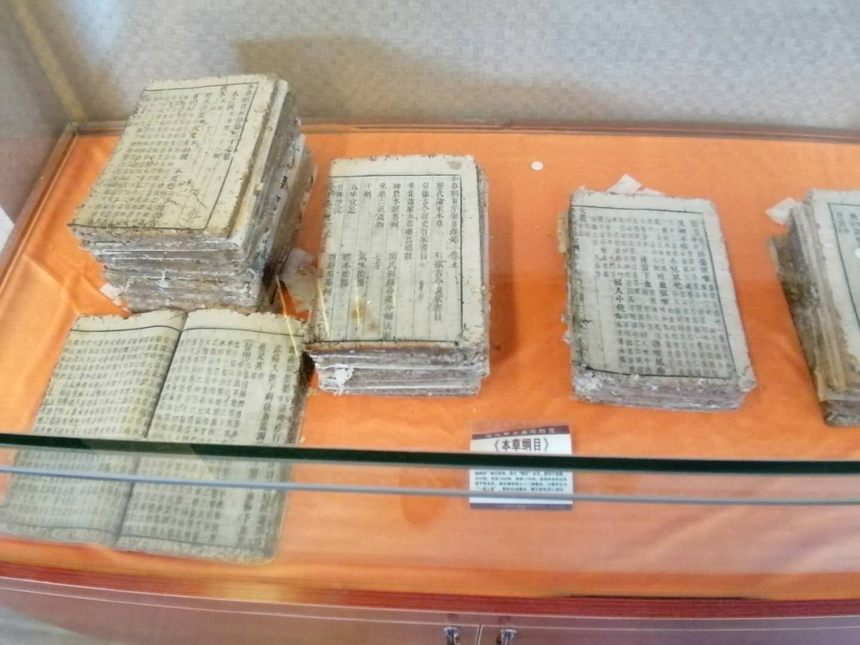

步入中医药博物馆,正前方是《中国道地药材分布图》、《中医药发展简史》大型展板,展示有清代木刻板《本草纲目》、《民国行医执照》、《商丘市医药志》等,还陈列了老中医的传统器具如脉诊、药碾、药捣、药铃、药鼓、药瓶等实物,以及玳瑁、蚁巢、马宝、虎骨酒等珍贵中药实物标本和长6米的《百草园》道地药材实物展板。

该博物馆始建于2019年7月,历时半年完成房屋改造、室内外装饰、展品引进陈列、管理人员培训等工作,总投资约35万元。由于新冠肺炎疫情原因,直到2020年6月,才开始免费对外开放。

传承中医药文化 开展科普教育活动

采访中,院长许恒昌向记者介绍,我们卫生院建设中医药博物馆的初衷就是,为了大力弘扬中医药文化,大力倡导“大医精诚”理念,拓展中医药服务领域,持续推进中医药文化继承创新,提高中医药发展水平,切实增进和维护人民群众健康。

深入贯彻《中华人民共和国中医药法》,稳步推进中医药文化宣传“进学校、进乡村、进企事业单位”活动,使中医药文化传承发展从无到有、从从弱到强、植根基层、潜移默化、稳步推进中医药文化科普工作。

2020年以来,在认真做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的同时,通过多形式、多渠道积极开展中医药文化科普教育活动。

医院成立中医药文化科普教育工作领导小组,院长任领组组长,明确分工,强化责任。制定了年度工作实施方案和活动计划,安排专人负责中医药博物馆内设施、展品管理,严格落实消防安全和防虫、防盗等措施,保障科普教育好的科学规范运行。

在疫情防控关键时期,多形式、分层次开展科普教育活动,通过新闻媒体、制作宣传片、发放宣传彩页和医院微信公众号推送等渠道广泛宣传中医药博物馆和祖国传统中医药文化。

利用每月村医例会,组织辖区内村医参观中医药博物馆,使各位基层医务人员进一步了解中医中药,以便于更好地把中医药理论和技术应用到基本公共卫生服务和疾病诊疗工作中,使广大群众就近享受到中医药带来的健康管理服务。截至目前,累计受益村医达到300人次。

组织门诊就诊患者和住院患者家属到中医药博物馆参观学习,通过解说员讲解和实地参观,让更多的老百姓了解中医文化,学习中药知识,认识到中医、中药在养生保健和疾病诊疗中的显著作用,逐步提高对中医药参与个体健康管理等方面的依从性。

同时,卫生院还积极与教育部门联系,定期组织中小学生来院参观中医药博物馆。祖国传统中医文化博大精深、源远流长。需要一代一代人传承下去,儿童是祖国的未来和希望,通过参观学习,能够激发青少年对中医药文化的热爱和兴趣,从小抓起,耳濡目染,让中医药文化陪伴他们一起成长,中医药文化才能发扬光大。

文化根植基层沃土 中医惠及一方百姓

《悬壶济世》和《杏林春暖》是两个中医传奇故事,也是中医文化的两个典故。

《悬壶济世》说的是,东汉时有个叫费长房的人,一日他遇见一个买药的老汉,悬挂一个药葫芦兜售药丸。街上人散去,老汉就悄悄钻入了葫芦之中。费长房看的真切断定这位老汉绝非等闲之辈。他买了酒肉,恭恭敬敬地拜见老汉。老汉知道他来意,领他一同钻入葫芦中,他睁眼一看,只见雕栏画栋,富丽堂皇,奇花异草,宛若仙山琼阁。后来,费长房随老汉十余日学得方术,临行前,老汉送他一根拐杖,骑上如飞。返回故里时,家里人都以为他死了,原来已经过了十余年。从此,费长房能医百病,驱瘟疫,令人起死回生。后来,民间的郎中为了纪念这个传奇式的医生就在药铺上挂一个药葫芦作为行医的标志。

《杏林春暖》说的是,三国时期,吴国候官县,有一位叫董奉的人,是一个很高明的医生,他为人治病不索钱财。只要求重病人痊愈者栽杏树五棵,轻病人栽杏树一棵。多年后,成杏林一片,后当杏熟时,在林中建一草仓,奉每年卖杏换得的谷物,救济穷困和为难中人,一年接济两万多人。为了感激董奉的德行,有人写了“杏林春暖”的条幅挂在他家门口。从此,许多中药店都挂上了《杏林春暖》的匾额,“杏林”也逐渐成了中医行业的代名词。

许恒昌院长告诉记者,中医药文化博大精深,需要当代人很好的继承和发展,我们卫生院响应国家号召,开设中医馆,建设了中医博物馆,在一定时间内,我们不仅要传承,而且要创新和发展。

作为全县唯一一家中医药文化科普教育基地,我们坚持“传承中医文化,济惠群众健康”的服务宗旨,以传播中医药文化为己任,以群众需求为导向,全年免费对外开放,通过实地参观、教学解说、举办中医药知识讲座、宣传教育活动进学校、进乡村、进企事业单位等措施,有效开展科普教育活动,传承弘扬祖国传统中医药文化。

据了解,为加强中医药文化的传播,该院通过医院微信公众号、微博等新媒体推送中医药文化知识和宣传教育活动内容,内容定期更新;发放中医药文化宣传手册,用通俗易懂的文字和喜闻乐见的内容向广大群众传播中医药文化的精髓和内涵。

定期组织中医药文化宣传志愿者队伍进学校、进乡村、进企事业单位开展宣传教育、中医健康知识讲座等活动。

定期组织中小学生、社区群众和企事业单位职工到中药博物馆免费参观学习普及中医药文化,通过现场讲解和亲身感受,耳濡目染,使广大群众体会到中医药文化传承发展的重要意义和祖国传统文化的魅力。

“苔花如米小,也学牡丹开”。柘城县安平中医药博物馆地处乡镇,规模相对不大,但在继承和发扬中医药文化方面,已经迈出了可喜的一步。星星之火,可以燎原。相信,祖国传统的中医药文化这颗种子定能够植根基层沃土,生根开花,结出累累硕果,济惠一方百姓。