中传云资讯系统

中传云资讯系统意蕴无限的蓝印花布

“青出于蓝:吴元新蓝印花布收藏暨设计作品展”现场

“青出于蓝:吴元新蓝印花布收藏暨设计作品展”现场

取材蓝草、茜草、蜂蜡、朱砂、空青等天然原料进行织物印染的技艺,在我国由来已久、代代传承。无论是《诗经》中的“毳衣如菼、毳衣如璊”,《周礼》中的“染人掌染丝帛。凡染,春暴练,夏纁玄,秋染夏,冬献功”,《考工记》中的“画缋之事,杂五色”等文字记载,还是长沙马王堆西汉墓出土的金银色印花纱和印花敷彩纱、敦煌莫高窟发现的唐代多色花鸟纹缬染幡、故宫博物院收藏的明代月白色地八宝纹夹缬绸等实物佐证,无不体现着中国印染技艺的源远流长与绚丽多彩。

中国传统印染技艺有“四缬”之说,即夹缬(夹染)、绞缬(扎染)、蜡缬(蜡染)、灰缬(狭义指蓝印花布),均显示出劳动人民的智慧、匠心与创造活力。其中,蓝印花布以其质朴清新、生动明快、意蕴丰富的特色,受到人们的喜爱。

蓝印花布古称“药斑布”,最早以苎麻为坯布。《古今图书集成·职方典》记载:“药斑布出嘉定及安亭镇。宋嘉定中有归姓者创为之。以布抹灰药而染色、候干、去灰药,则青白相间。有人物、花鸟,作被面、帐帘之用。”宋元时期,棉花种植面积不断扩大,棉纺织业日渐成熟。纺纱织布在松江及南通地区“家户习为恒业”,产量充足并形成集散地,促进了以棉布为材料的药斑布的发展,并影响至全国。明清之际,这种工艺已十分流行,“蓝印花布”名称自清末开始在民间使用。

药斑布中的“药”指染色原料靛蓝,“斑”指经过繁复的防染工艺后织物上所呈现的“青白相间”的斑斓纹样。染制蓝印花布所用的靛蓝染料从菘蓝、蓼蓝、木蓝或马蓝等蓝草类植物中提炼,《荀子》《礼记》中均有提及,北魏贾思勰《齐民要术·种蓝》、明代宋应星《天工开物》更对蓝草的种植、造靛与染色工艺等进行了详细记载。靛蓝所染出的月白、大青等蓝色深浅多变、沉着质朴、素雅宁静,是民间传统服饰所喜爱的色彩之一,映射并影响着中国人的审美观念。

蓝印花布的基本工艺是:将黄豆粉和石灰粉按一定比例调和成防染浆,通过刷有桐油的镂刻纸质花版把浆刮到织物上,将织物浸入靛蓝染液中进行染色,刮有防染浆的部分形成纹样的局部防染,从而保留了织物的原有底色,晾晒之后,刮去防染灰浆并进行清洗等步骤,蓝地白花或白地蓝花的蓝印花布即印染完成。

蓝印花布与民间日常生活息息相关,被广泛应用于被面、包袱布、帐檐、枕巾、头巾、门帘、衣裳、面巾等,因此多采用具有吉祥寓意的图案纹样,反映着百姓对生活的美好憧憬,记录着进学、晋升、婚嫁、添丁、寿庆等人生重要时刻,内涵丰富、包罗万象。据了解,南宋末年的药斑布已有山水花鸟、祥兽、亭台楼阁、仕女图等纹样,随着文化与审美的流变,蓝印花布的纹样题材和图像范式不断与其他民间工艺如木雕、陶瓷、剪纸等借鉴融合,形成了优美流畅、喜气洋溢的典型图案,如“凤戏牡丹”“和合二仙”“麒麟送子”“榴开百子”“瓜瓞绵绵”“狮子滚绣球”“平升三级”“鲤鱼跃龙门”“梅兰竹菊”“吉庆有余”“金玉满堂”“四季平安”“福禄同春”“松鹤延年”“刘海戏金蟾”等。具有吉祥寓意的图像纹样,除了对人物故事、热闹场面的直观描绘,亦常借用现实事物的象征意义,比如以凤凰、牡丹象征美满祥和,以石榴、蝈蝈象征繁衍生息,以松树、仙鹤象征健康长寿;或采用谐音的方式,比如以葫芦寓意“福禄”,以花瓶、画戟寓意“平升三级”,以绳结、玉磬、金鱼寓意“吉庆有余”等。

蓝印花布白底刘海戏金蟾被面(清代)

蓝印花布白底刘海戏金蟾被面(清代)

蓝印花布蓝白相间的色彩单纯而鲜明,主体纹样与辅助装饰纹样穿插组合,生动的自然物象与规则的几何图案相互衬托,点线面巧妙呼应,整体观感朴素隽永、繁简得宜、对称平衡、和谐凝练、气韵连贯、活泼灵动,加之棉布质地柔软舒适,在承载精神内涵的同时极富实用价值。

作为农耕文明的产物,蓝印花布这一存续千年的民间传统工艺在工业化的今天不免式微,曾经不可或缺的日用纺织品因现代生活方式的改变而与我们渐行渐远……幸运的是,以韩美林、冯骥才、吴元新等文化学者、行业专家为代表的社会各界,重视并开展对蓝印花布的抢救、保护、研究、传承工作。蓝印花布专题博物馆的成立、申报“国家级非物质文化遗产项目”“中国传统工艺振兴计划”“中国国家地理标志保护产品”的成功、海内外交流展览的举办、学术研究的推动、艺术设计创新的探索等诸多举措,均对蓝印花布的保护与传承起到积极作用,不断唤醒文化基因与时代语境的共鸣。

“青,取之于蓝,而青于蓝。”《荀子·劝学》中以萃取蓝草汁液染色的描述来比喻事物变化、递进、超越、升华的过程。蓝印花布的制作从挑选优质白色坯布开始,经过花版镂刻、刮防染浆、靛蓝染色、刮灰晾晒等工序,嬗变为明丽多姿、意涵丰富的创造物,繁复的过程及其所产生的或清浅或深邃的蓝色,在主观与客观、随机与必然、微妙与多样中体现着中国传统的哲学思想与美学精神,正如蓝草萋萋,生生不息。

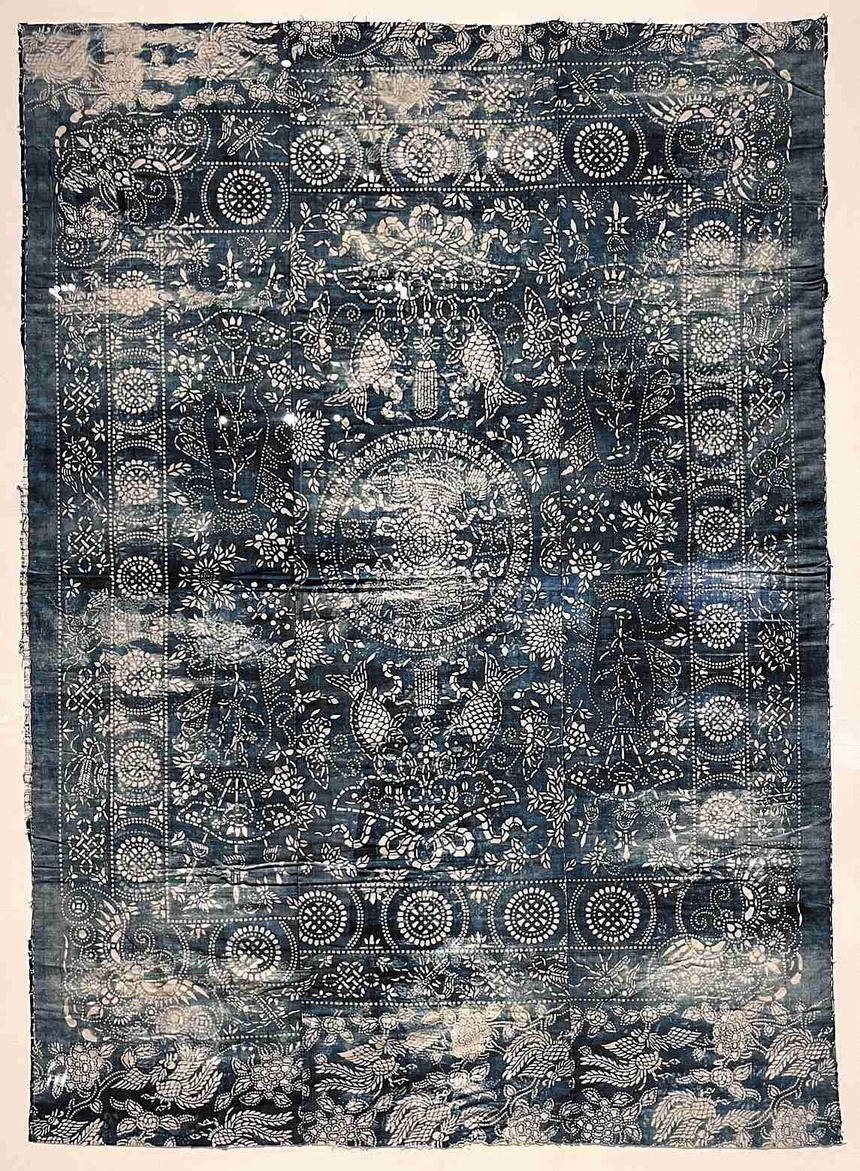

蓝印花布平升三级吉庆有余被面(民国)

蓝印花布平升三级吉庆有余被面(民国)

[作者系中国工艺美术馆(中国非物质文化遗产馆)副研究员,图片由作者提供]

责编:宋涵