中传云资讯系统

中传云资讯系统新业态、新消费、新愿景丨文化遗产数字化:机遇无限 挑战不断

江流万里,绵延不绝。在漫长的历史中,中华民族在广袤大地上生生不息、繁衍壮大,把火热的生产生活实践镌刻成历史、积淀成文明。我国是文化资源大国,文化遗产是中华民族历史文化成就的重要标志,也是赓续中华民族文脉、铸就社会主义文化新辉煌的重要载体。今天,数字技术为文化遗产实现创造性转化、创新性发展提供了崭新的契机。用数字手段复原文明碎片,让曾经的创造被数字记录铭刻,数千年的文明在数字世界中共存、共创、共同成长。

然而,当前我国文化遗产数字化发展仍处在起步阶段,“资源孤岛”鸿沟大、数字化成本高难度大、沉浸体验与展陈表现力不强、市场交易机制不健全等问题仍是制约文化遗产与数字科技实现创新驱动纵深融合的重要瓶颈。

探索文化遗产活化利用的可持续发展路径,形成多元协作保护传承新格局,将“前沿科技+文化遗产”结合,创新更多具有行业前瞻性和社会价值的优秀成果,为遗产保护提供更多元的解决方案,打造文旅消费新产品、新场景,既是机遇无限,也充满了严峻挑战。

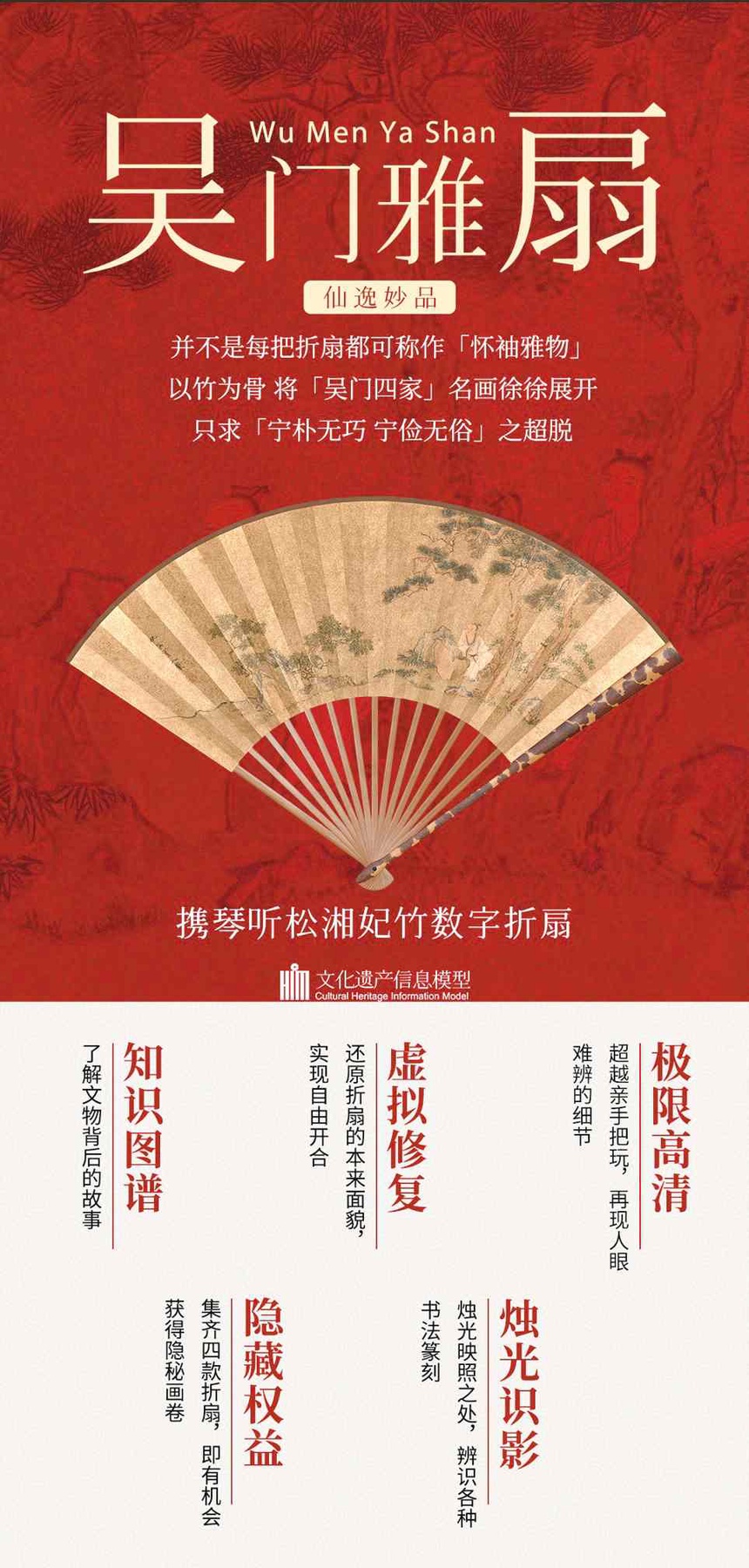

▲ 携琴听松湘妃竹数字折扇 新维畅想供图

数字化到底是什么

文化遗产的数字化分为两个阶段,第一阶段是将物理形态的资源转化为数字化的形态:第二阶段是在收集了大量文博数据的基础上,完成文化数字转化和创新发展的过程。

在这个过程中,可移动和不可移动的遗产受到各种影响,包括气候等自然影响、战争等人为影响,保护传承迫在眉睫。因此,数据化工作最迫切,而数字化发展仍在路上。

2001年,我国就启动了“文物调查及数据库管理系统建设”项目。近年来,随着科技的进步和发展,数字化在文化遗产保护溯源与活化利用全链条的应用方面打开了“拳脚”:行走的故宫文化、数字敦煌、数字中轴线、巴米扬东大佛天井壁画的复原、数字藏品等数字化产品层出不穷;AI辅助文物修复、文物的数字孪生、消失或毁坏文化遗产的数字复原或重建等创新项目令人关注。

▲ “行走的故宫文化”数字科技大展西安首展 观唐文化供图

中国传媒大学文化产业管理学院教授贾旭东说:“当下,中国文化遗产数字化,跳出了单一的保护思维。前沿科技在文化遗产活化方面的创新应用,在拉近文化遗产与生活距离的同时,如何平衡沉浸式等体验感的增强与文化遗产的价值挖掘也同样令人关注。”

文化遗产数字化所带来的优势,不但可以借助科技方式平衡传统与创新应用之间的矛盾,还能够突破文化遗产传播利用的时空限制,助力建构中华优秀传统文化传播的新模式。在文化遗产的保护修复领域,数字孪生与预防保护的应用实践,数字文保正在向纵深发展;在文化遗产内涵挖掘领域,机器学习与知识图谱的应用实践,正在构建文化遗产内容的智能挖掘与转换新手段;在文化遗产的智慧管理领域,通过构建数据中台与可视系统,创新文化遗产智慧管理的新模式;在文化遗产活化利用领域,多维技术应用探索“在线+在场”的虚实共生体验,拓展文化遗产活化利用的多元创新场景。

数字化传播究竟是为了什么

在数字化浪潮中,以展示交流为主的数字化产品,解决了多空间、多受众的基础认知。事实上,不同的人群对文化遗产的兴趣度、认知度是在不同层次的,需要向深度扩展。在解决了基础认知之上,能够给不同知识层次的受众有梯次化的文化遗产知识,是目前许多专业的文化遗产数字化机构正在专注的领域。

北京京西时代科技有限公司(简称“京西时代”)是一家提供三维数据技术、产品和行业解决方案的高新技术公司,在文博行业的数字化采集、处理和应用方面经验丰富。在河南石窟寺数字化项目中,京西时代的团队精挑细选河南古建院的古建图纸,将文物数字化技术与3D建模技术相融合,创新性地应用于景区文创产品、虚拟导游、沉浸式体验等多个场景。运用结构化思维,京西时代将建筑文物3D模型拆解为多个组件,并通过数字技术将其重新组合。这一创新做法不仅展示了古代建筑技术的巧妙应用,更体现了文物IP应用的商业策略与文化责任的完美结合,使文物在数字化的翅膀下,焕发出无穷的艺术、文化和商业潜能。

▲ 中国人民抗日战争纪念馆数字博物馆建设 京西时代供图

敦煌研究院与腾讯推出的超时空参与博物馆“数字藏经洞”产品一经发布就冲上微博热搜,数字化重现6万余件珍贵文物的历史复现,可谓是将藏经洞原封不动地搬进了电子屏幕。数字化后的细节,不再会因为外物影响产生磨损,从而能将最原始的样貌定格在云端,令观赏和研究两个方面的需求都得以满足。

从文化遗产资源端来看,数字技术推动海量文化遗产资源从数据化到资产化,从“文化圈层”走向服务经济社会发展的“社会圈层”,推动社会效益和经济效益的可持续发展。从市场需求端来看,年轻消费者的“文化归属感”和“国潮认同”愈发凸显,消费者对于沉浸式、强交互等数字化需求升级,供需议价权地位驱动文化遗产供给走向“体验式”,强调“传播力”。

长三角旅游发展研究中心主任、华东师范大学工商管理学院院长、博导冯学钢说:“文旅市场的新趋势,以科技赋能带来的临场体验感尤为重要,以典籍为例,通过多重技术研发和集成,开发出社会公众易接触、有故事、能看懂、会交互、促提升的多重应用场景,将典籍中蕴含的中华优秀传统文化资源转化为现代公众易参与、易获取、易接受的形态。”

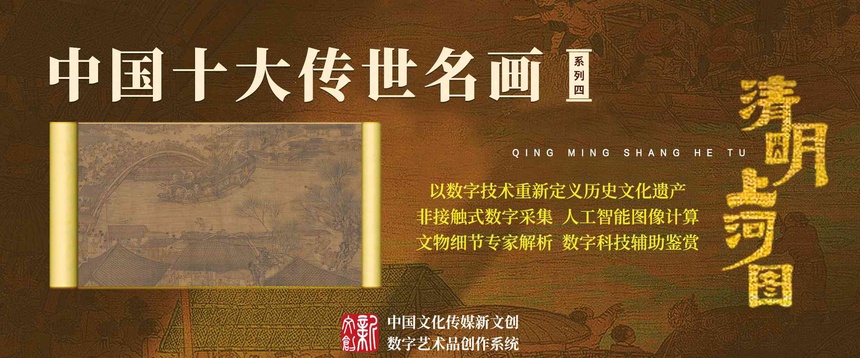

▲ 《清明上河图》数字艺术品 观唐文化供图

观唐文化这些年在优秀传统文化内容的挖掘上下了大功夫,先后与故宫博物院、敦煌博物馆、三孔等世界级IP共同合作,形成了一个个有内容挖掘、有美学导向、有品牌支撑的创意项目,形成了“行走的故宫文化”“行走的儒家文化”等核心产品,运用科技手段深入解读文化遗产,将文化遗产数字化。观唐文化集团董事长李保刚表示:“文化的核心由内容、创意、品牌、场景四个要素组成。什么是创意?一是技术上的创意,包括现在用的所有技术手段,从当年复印机的发明到后来的AR,到现在的元宇宙和数字化都是技术手段;二是人文和美学的创意,一个横向的创意和一个纵向的创意加上内容,最终会形成一个新的业态。这个新业态如果要传播出去和实现价值,还需要品牌和场景,不论是在博物馆还是在商场里,最终都要跟消费者见面,然后产生价值,形成了产业。”

如何平衡产业开发和价值增值

从目前文化遗产数字化应用需求来看,文博机构普遍在保护修复、内涵挖掘、智慧管理、活化利用等环节,对技术创新应用表现出较高数字化需求。如在文化遗产知识图谱应用、线下沉浸展/AR互动游览、虚拟仿真/XR互动教学等方面。

▲ 拓片动效

文化遗产数字化所带来的优势,不但可以借助科技修复、数字孪生等方式平衡传统保护与创新应用之间的矛盾,还能够建构中华优秀传统文化传播的新模式,通过科技拉近文化遗产与当代生活的距离,增强文化自信特别是青少年的文化自豪感、推动文化遗产公共触达性与社会影响力的有效提升,产生可持续的社会价值。

北京邮电大学交互技术与体验系统文化和旅游部重点实验室副主任陈洪表示,文化遗产的活化,需要找到在时空上的一种便利工具,让文物与它所处的原生时空和原生环境尽可能一致并有更好的表达。到目前为止,可能最接近的场景就是元宇宙。元宇宙为文化遗产的活化提供了一种充满想象力的场景,它具有复原原生环境的能力。人在其中,既是传统意义上的观察者,同时也是所处时空的参与者,游客可以通过沉浸式体验实现两者身份的自由穿梭和体验感。在对元宇宙保留审慎与理性的同时,也应该保持好奇探索。

北京师范大学教授、首都文化创新与文化工程研究院副院长杨越明认为:“目前,探讨文化遗产数字化,大部分机构仅仅关注数字产品、项目或者产业运作的可能性。其实更需要考虑遗产价值与市场经济利益间的平衡。许多产品被推热后,虽然回报率非常高,但却没有提升受众对于文化遗产的认知,没有优化公众对文化遗产的印象,出现了舍本逐末的情况,这种现象我们要保持警觉。”

随着数字经济的发展,文化遗产数字资源在商业中的应用已成为一种普遍趋势,但是在数字化商业应用中还应注意到文化遗产作为公共文化资源的属性,应坚持社会效益优先,坚持文化价值传播的原则,不能把获取经济利益作为唯一目的,过度商业化。

在文化遗产数字化过程中,首先要以遗产为本,其次以数字为媒,再次是创意为核。数字化要为文化遗产增值,而不是损害其公共价值,或产生更多次生问题。创意的程度有多大,能够激发年轻人的参与意识、互动体验增值的可能性就有多大。只有把这三个合为一体,才能实现文化遗产的多样化表达,多样化表达才能进而实现文化遗产的可持续发展。

案例访谈

文化遗产数字化创新的路径与探索

受访人

北京京西时代科技有限公司创始人、总经理

张铁军

北京观唐永乐文化科技有限公司副总经理

汤 彬

新维畅想数字科技(北京)有限公司副总经理

于 涛

问:进入文化遗产数字化领域的初心是什么,在文化遗产数字化的产品创意中专注于哪个赛道,目前已经形成哪些好的经验与模式?

张铁军:京西时代通过结构思维在数字文创产品上开创独树一帜的发展之路。我们秉持着“三十年一代人,完成中国馆藏文物数字化”的宏伟愿景,利用前沿数字化技术,将传统文化的瑰宝赋予生命,引领更多人走进并珍视中华文化的璀璨瑰宝。我们认识到,我国现存的1.07亿件可移动文物,在时间的流逝下,因各种因素将受到不可逆的损伤,这将是对国家、人民和全人类不可挽回的损失。用数字化的手段,面临着高质量数字化产能相对较低与海量文物保护需求的紧迫性之间的矛盾,京西时代勇于创新,提出让数字文物实现“自我造血”。

汤彬:从古至今,每次文化传播载体的变化都带来巨大的消费结构和模式的变革。从兽骨到竹简,从印刷术到互联网以及我们已经步入Web3.0时代,文化传播模式的变化显而易见。Web3.0时代我们以数字产品的形式来传播文化产品,这种载体的变化让我们的消费结构也发生了质的变化,更多的用户从消费者转变为受众。为更好地增强数字化产品的传播力度,我们在传播形式和传播内容上利用数字化技术不断地推陈出新。比如我们做了影音、动画的体验形式,在内容上我们也以“释读点”的形式更好地增强用户对数字文创产品的认知。在产品制作时,站在用户角度思考,让观众能够以最简单、最直接的方式理解和爱上我们的数字文化产品,这也是我们文化自信的标志。

于涛:新维畅想主要专注在将中华传统文化进行创造性转化的数字文创上,努力应用各种数字交互技术,让文化遗产被人看得见、看得清、看得懂。例如,应用我们的微痕专利技术,可以让漫漶不清的实物雕刻痕迹清晰地呈现出来,再现其历史风貌和艺术精髓,最大化传递文化遗产实物上承载的文化信息。此外,我们也非常注重文化的正确释读和有效传递,通过文化遗产信息模型的方式,打造出基于实物数字再生的网络艺术品,除了体现实物自身特征外,还会延展更多的文化艺术信息,承载更多的交互体验,最大限度地适应当代人的数字体验。

问:在数字藏品制作时,如何做好版权的合理使用与保护?

张铁军:京西时代以数字化业务为突破口,积极接洽博物馆,通过展示实际运营案例,强调文物IP的商业前景和对版权方产生的积极社会影响。凭借其独特的数字化反哺模式,京西时代加速了馆藏文物数字化的步伐。值得一提的是,京西时代与国家博物馆等单位共同研究提出数字化5级数据标准方案。高质量数据用于文物保护和研究,而开放应用级和网页级的数据则可实现文物的商业价值开发。这一模式成就了文物保护与商业价值创造的双赢,同时为文化遗产的数字版权提供了二次创作的机会,构建了全新的版权壁垒。在合作中透明公正,合同明确约定双方权益,在过程中定期提供相关报告和数据,保持沟通的顺畅。未来,京西时代将继续致力于推动数字藏品的合法、合规制作和使用。

于涛:新维畅想制作的数字藏品,大部分是在文化遗产数字再生成果的基础上,采用CHIM(文化遗产信息模型,Culture Heritage Information Model)通用格式,延展多维度信息层和生成式创作方式与用户深度互动,这些信息层包括但不限于:文化释读层、虚拟修复层、图像解释层、文字翻译层等,形成一种独特的数字文创商品。这些多维度信息既准确地呈现了文化遗产数字的再生成果、分层保护各层内容知识产权,又极大地延展了文化表达和社会传播。这是一种可以适应多种硬件和场景的内容创作以及数字交互格式,让文化遗产在数字世界活起来,助力中华文明成果创造性转化和传承。

问:数字文创产品主要集中在哪些方向上?受众群体的画像大概是什么样的?

张铁军:在数字时代,如何让文化的星辰璀璨?京西时代关注以下几个主要方向:“文物数字化”通过拆解文物并进行数字化组装,京西时代致力于以创新手段将文物的历史和价值以数字化的方式呈现给大众;“历史场景再现”运用前沿技术,包括虚拟现实和沉浸式体验,让历史场景以数字化形式重现眼前,使人们仿佛穿越时空,亲身感受历史的魅力;“数字策展”通过数字展厅和在线展览,摆脱时空限制,随时随地浏览艺术品和展览,打破人与文物的物理隔离。目前,京西数字文创产品受到文化爱好者、教育机构、学生以及旅游者的热爱。

汤彬:观唐文化注重自身的创作能力,并结合市场需求,在原有文化的基础上增加数字时代元素,通过科技赋能来呈现更多、更好的数字文创产品。现在数字化产品的消费者大多数是对文化价值有认同且愿意接受新事物的年轻用户,消费结构也从之前的物质消费向精神消费和投资消费理念上转变。

于涛:新维畅想的数字文创产品主要集中在素质教育、沉浸式文旅、虚实融合新消费等方面,面向学生、年轻人、文化爱好者等群体,大家都非常期待数字文创产品可以不断拓展应用场景、增强体验,在这方面的消费热度继续上升。

问:目前开发的数字化产品将来会应用到哪些文旅场景中?未来还将有哪些新场景值得期待?

张铁军:京西时代开发中的数字藏品将广泛应用于多个文旅场景,深化文化体验,连接过去与未来。在博物馆中,京西时代以数字技术为翼,将博物馆展览提升至新境界,通过虚拟现实或增强现实,观众可深入探索文物的历史和背景,穿越时空与历史对话;再现文化遗址,通过虚拟重建和增强现实,以数字技术让古代建筑、城市或景观的原貌重现眼前,为游客提供身临其境的体验;在主题公园和旅游景区,数字藏品以科技为媒,让游客深入体验当地的文化和历史,丰富游览的趣味性和教育性;在教育和培训领域,数字藏品为学生提供深入了解历史和文化的契机,以更生动、丰富的方式启迪心智。

汤彬:数字文创产品可应用的文旅项目非常多,比如我们正在参与的数字科技展,我们已经将数字文创产品落地线下实际场馆,让用户在场馆里有更好的沉浸式体验感和代入感,这种虚实结合的感受让用户身临其境地理解那个时代、那个场景,从而产生更强的民族文化自信。未来,我们还会结合线上和线下体验相结合的方式,让每个人都可以足不出户就能置身于一望无际的星辰大海,感受到万里之外的浩瀚江河,也可以穿越回千年之前的社会,体验全新的人生。

于涛:数字文创产品通过发挥技术的向善力,扩大传统文化的覆盖面,改善文化资源不均衡现象,使人人平等享有文化成果。与此同时,通过数字科技增强中国传统文化保护和利用的表现力,重塑大众对中华文明的认知,唤醒对中华优秀传统文化的热爱,坚定文化自信。新维畅想提出的“CHIM通用格式”,将数字技术与景区中、殿堂里、乡野中的文化资源共融,以文化数字化来创造市场开发价值 ,重塑文化供给端和消费端链条,技术方与资源方、应用方携手打造新的产业空间,探索数字文化产业可持续发展的商业模式。

(本文由李琤、高婷采访撰写)

2023年6月30日《中国文化报》

第4版刊发特别报道

《文化遗产数字化:机遇无限 挑战不断》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓