中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | 王卫军:谦谦君子笔生花 固本出新墨韵香

王卫军,当代著名书法家,1972年出生,江苏泗阳人,第七届中国书法家协会理事、行书委员会委员,第四届江苏省书法家协会副主席、秘书长,国家一级美术师,南京大学艺术学硕士。曾为江苏省政协委员、共青团江苏省委委员、江苏省文联委员、江苏省青年联合会常委、文艺界别主任,第十次全国文代会代表。曾获第五届中国书法“兰亭奖”一等奖,全国第七届书法篆刻展“全国奖”,全国第八届书法篆刻展“全国奖”,全国第三届正书展最高奖,全国第二届扇面展银奖,全国首届行书展三等奖,首届“中国书法院奖”。书法作品入展首届全国书法“三名工程”书法展、“现状与理想——当前书法创作学术批评展”“翰墨传承——中国美术馆当代书法邀请展”“亥岁祯祥——中国国家博物馆新年迎春书画展”。作品被中国国家博物馆、中国美术馆等多家美术馆、博物馆收藏。出版《中国高等艺术院校教学范本王卫军书法作品卷》等多种专著。

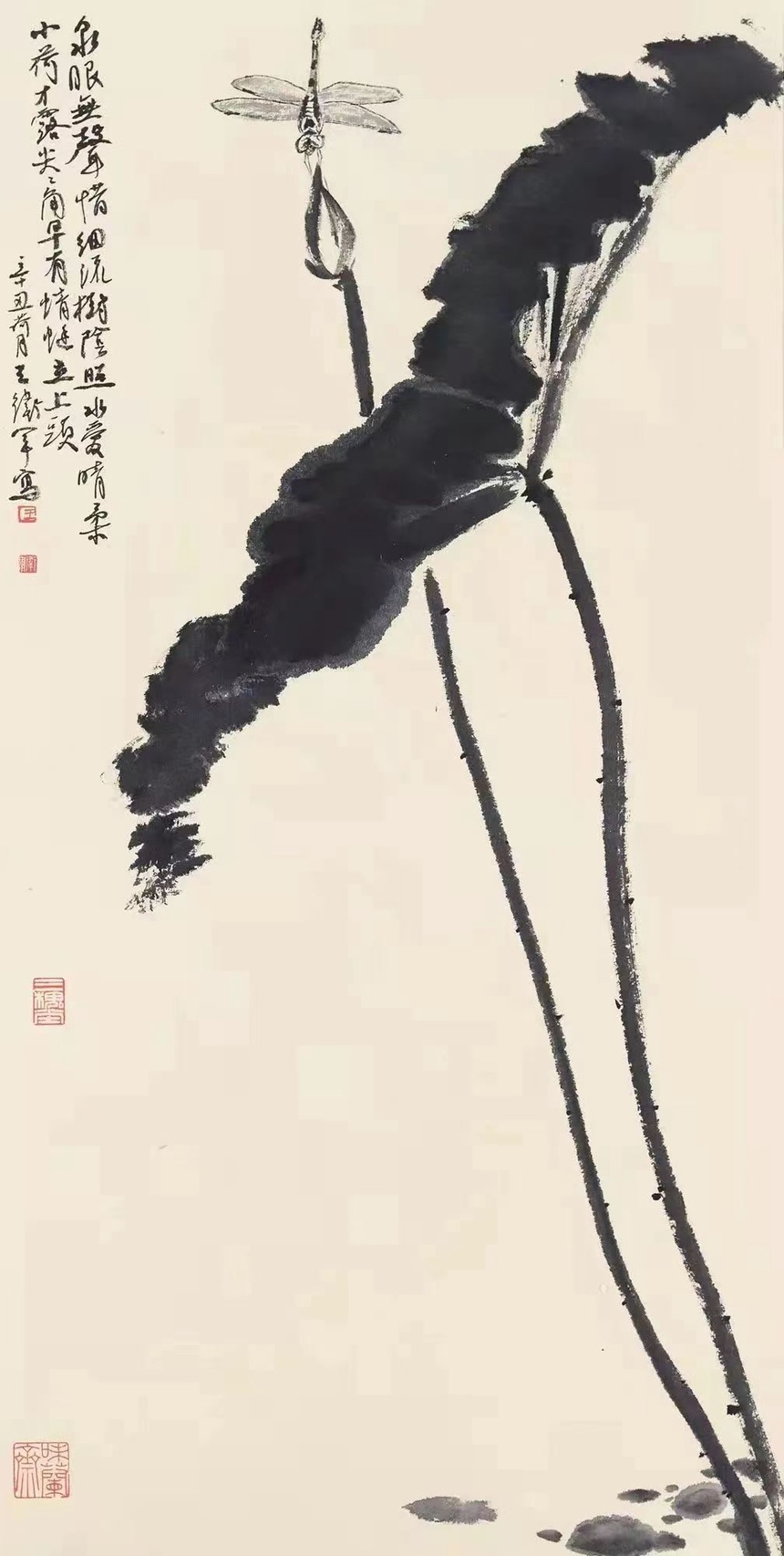

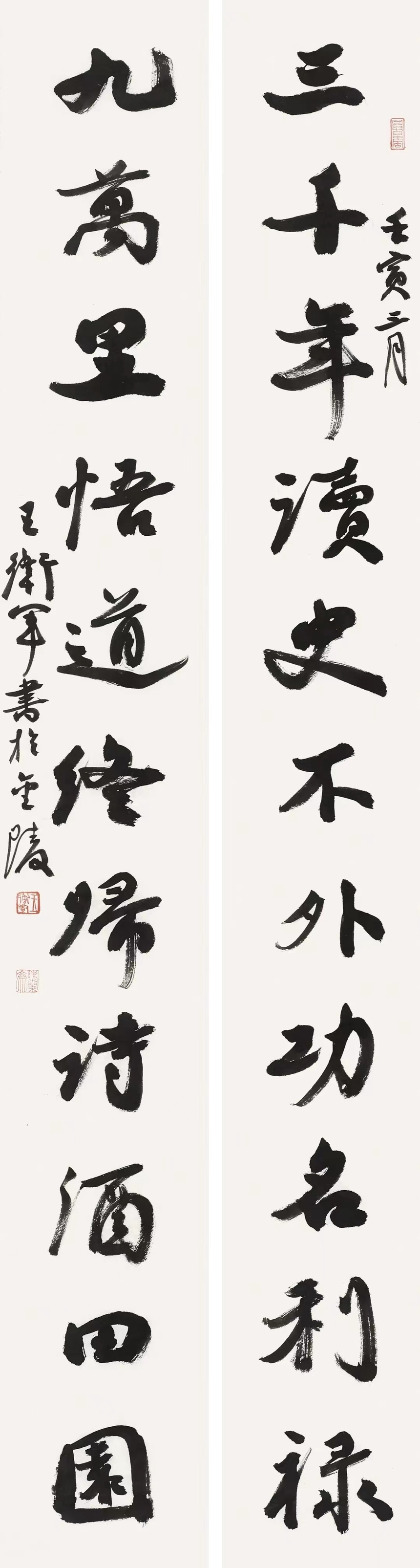

王卫军作品

近日,央视书画频道《壬寅.仰山雅集》作品展播中,王卫军以精湛的手札作品、深邃的艺术思想、独特的艺术视角阐述了对书法艺术的理解和敬畏。他认为,在几千年中国书法发展的历史长河中,钟张二王苏黄米蔡等历代前贤,创造的书法经典无疑是最为耀眼的明珠,绽放着璀璨的光芒。

王卫军深深体会到,历代法书经典,既是后人学书的营养宝藏,也是书法艺术创新发展的力量源泉,根深方能叶茂花繁,书法亦然,只有深深根植于传统,敬畏经典书法艺术才能健康传承与发展。他提出,当下之中国书法可谓百花齐放,各种风格流派似呈千帆竞发之势,然其中一些背离传统、解构经典,甚至与民族性格审美理想背道而驰的所谓创新,应引起关注与反思。书法是中华文化土壤上孕育的艺术之花,有其自身独特的发展规律,作为书法工作者要坚持文化自信,既敬畏经典又要在时代进步的洪流中汲取营养,努力创作出属于我们这个时代的书法作品。

王卫军作品

王卫军数年如一日,致力于“练功”,用“书法之法”抄写古代文学名篇,因此王卫军经常自嘲“抄书匠”。著名作家、艺术家、江苏省作家协会副主席丁捷认为,观察一位书家的品位,关键在于观察他们抄写什么、怎样抄写,又是如何借助名作的格调发掘自我创造的艺术空间、形而上地展现才情。在丁捷看来,王卫军抄写名作的过程,也是汲取文学精华、向先贤致敬的过程, “抄写”可算是一种更精进的“阅读”。

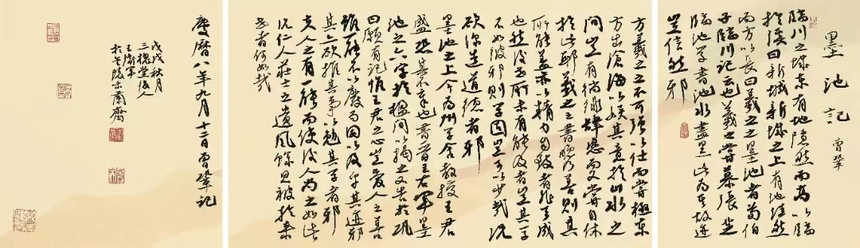

王卫军作品

丁捷的观点和评判在王卫军的作品中得到充分验证,《灵璧张氏园亭记》作于北宋元丰二年(1079年),是苏轼厌倦仕途奔波,“闭门而归隐,则俯仰山林之下”的理想陈述。东坡笔下风景精致,谈仕说隐精辟有加,头、身、尾结构亭匀,字、句、篇生动鲜活。如此散文佳作,王卫军以行书恰当展示其精妙之处:笔势舒展流丽,而能收于蕴藉;结体雅正寓奇,时有闲散溢出。

王卫军作品

同为苏东坡名作的《三槐堂铭》,王卫军则以稳中求古、端庄致雅的书风来表现。“三槐堂”是北宋名臣王旦家祠,王家几世忠良,家风笃实勤俭,王旦更是接近儒家“完人”形象的北宋名相。苏轼带着崇敬的心情写下这篇铭文,勉励王氏后人效仿祖先的美好德行。而王卫军家族恰是三槐王氏的后族,对先辈传家之经典,王卫军把握其神韵,极为用心,于文意更是反复揣摩,在多次书写中,极力发挥古雅俊丽的行书特点,于清逸中蕴高洁。

王卫军作品

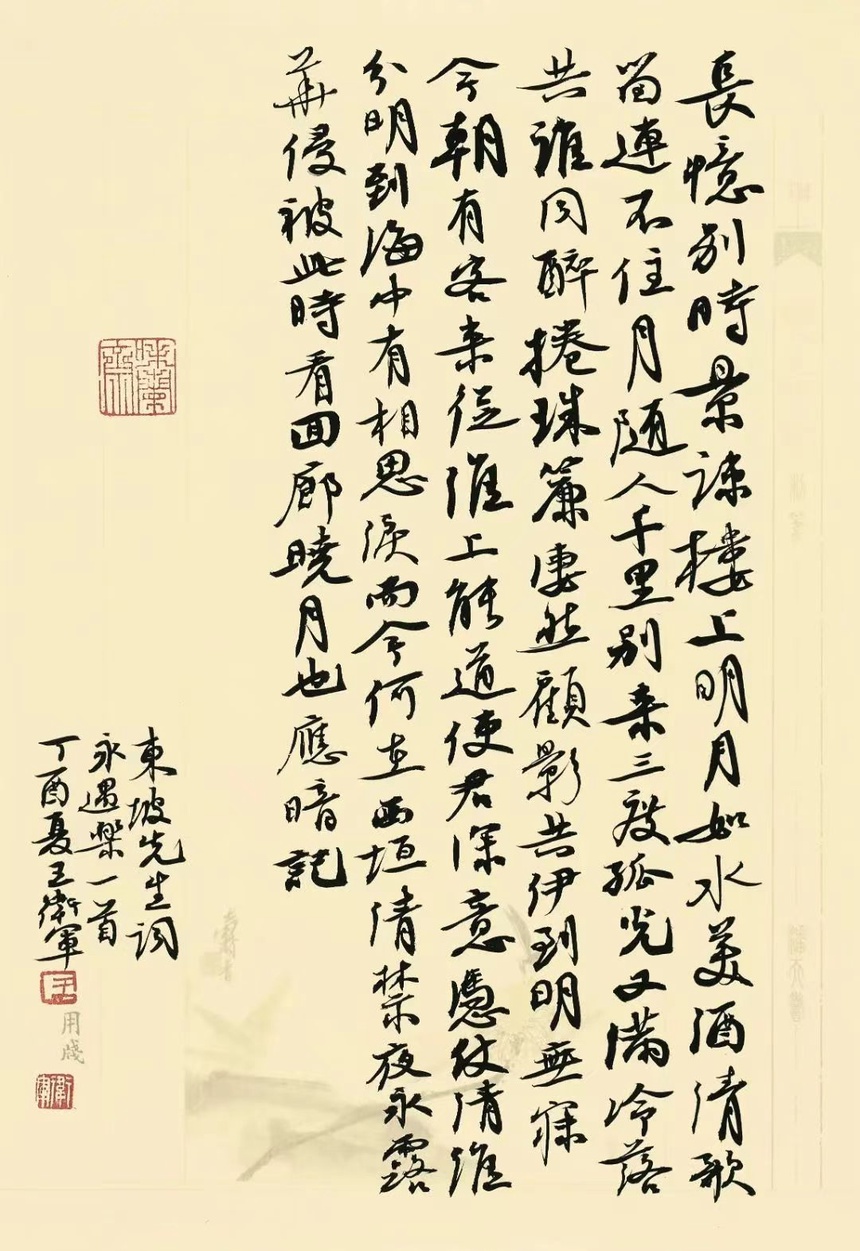

王卫军也曾戎装,在军营中用文字表达心中的豪情。他创作的小说,登载于当时知名军事类文学期刊《昆仑》,书法作品也频频获奖。威武与温雅的交融,升华了这位年轻人的谦谦君子气质。他从此起步,虽以文雅见长,更有意气风发、铁画银钩、筋骨峥嵘的一面。观摩他的几首诗词小作书法,如欧阳修《定风波·把酒花前欲问公》、柳永《望海潮·东南形胜》、苏轼《木兰花令·次马中玉韵》、朱敦儒《踏莎行》、辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》……这几篇行草于涓涓自然的书写中,时露劲节有骨的笔势,逶迤而出的是张弛有度、静气藏锋。

王卫军作品

学界人士给王卫军总结道,学古而不摹古,作品气格纯真、雅致朴实,令人耳目一新。王卫军通过多年求索感悟到以简驭繁是书法的妙处所在:于寂静之处回归本我,才能更好地将书法艺术发扬光大。所谓“淡泊之士,必为浓艳者所疑;检饬之人,多为放肆者所忌。君子处此,固不可稍变其操履,亦不可露其锋芒”,其作品于技艺的炉火纯青处尽显沉稳大气:墨色的浓淡枯润处变化生动自然;线条动静结合、张弛有度;章法大开大合、返璞归真,满纸禅意扑面而来。大处落笔见气度,小心收拾见精妙,静气藏锋,乃得浑厚。透过其作品,可见他温润谦和的精神气质、难能可贵的文化坚守以及包容恢廓的人格魅力。

(图片由王卫军提供)