中传云资讯系统

中传云资讯系统华夏观察 | 想见村里每个人——屈原文学创作奖获得者元辰访谈录

【编者按】今年1月23日,《兄弟同台》微信公众号刊发中国作家协会会员、湖北省宜昌市夷陵区文艺评论家协会主席朱白丹对知名作家、评论家,湖北省文联“优秀文艺志愿者”、宜昌市屈原文学创作奖获得者元辰的访谈录,至今仍在文学界引起热议。大家称赞元辰老师真诚为人,真情为文,文学修养深厚。现将访谈录予以刊发,以飨读者。

访谈嘉宾:元辰,本名袁国新,中国文艺评论家协会会员、中国散文学会会员、湖北省作家协会会员。历任宜昌市文艺评论家协会理事、宜昌县(夷陵区)作协主席、夷陵区文艺评论家协会主席等职。曾在《芳草》《青海湖》《佛山文艺》《散文选刊》等刊发表小说、散文、评论200多万字,著有《迈向智慧的金色通道》《悠游人生》《网上漫语》《现场批评》《麦青麦黄》《家在三峡》《雪宴》《夷陵文学评论1978-2020》等。曾获湖北省文联“优秀文艺志愿者”、宜昌市屈原文学创作奖等荣誉。

访谈嘉宾元辰

采访人:朱白丹,男,中国作协会员,中国作协第十次全国代表大会代表,宜昌市夷陵区文艺评论家协会主席。

采访人朱白丹

朱白丹:元主席好,谢谢您外出旅游前接受采访。请问您是如何走上文学创作之路的?其间经历过哪些过程或曲折?

元辰:我属于王安忆所说的“文学落伍者”,五十多岁以前与文学若即若离,提前退休后才集中于创作。走上业余创作之路,一是参军后形势所迫,二是个人爱好,三是师友牵动。共经历了四个阶段:

启蒙期(1955—1982北京春早激发我的内在激情):小学成绩不错,却不知文学为何物。初中对作文有兴趣,看得最多的是流行歌片和连环画,从县图书馆搬到分乡才借阅《三国演义》《西游记》。高中时抄录唐诗宋词,读了大量的三十年代、六十年代的小说和《钢铁是怎样炼成的》《牛虻》《唐吉诃德》等国外小说。

1966年宜昌二高毕业后回乡劳动,1969年2月应征入伍,11月入党,担任道路机械连文书。1970年昆明军区《国防战士报》复刊后,给该报投稿,第一篇登出的是评革命历史歌曲《大刀向鬼子们的头上砍去》的习作。1970月4月调入团报道组,《国防战士报》发过整版新闻,也发过舞蹈评论和思想杂谈。1971年至1975年部队出国援老抗美,不能投稿,报道组撤销,回到连队继续当文书。1973年抽到团政治处担任“援老筑路摄影展”文字总纂,1973底担任政治处书记,9月任宣传股干事。

工作之余,读了大量马、列、毛文艺理论和《中国文学史》《中国通史》《中国古代史》《中国哲学史》《李白与杜甫》四大古典小说等书籍。1976年部队改为基建工程兵,1978年《基建工程兵》(报)创刊,在完成工作任务的同时,写新闻、言论、小说、散文、诗歌、评论上兵报、军报、中央人民广播电台;偷偷读《第二次握手》等小说,手抄《唐诗三百首》。

1979年进京负责本团在京部队宣传教育工作,恰在改革开放初期,北京春早的文化氛围令人激动不已,看演出,看展览,逛书店,与文学同辈交流,买了大量文学书籍,系统学习中外历史、文学史、美学史、艺术史,写新闻,写杂谈,写评论。1980年4月调入基建工程兵政治部宣传部,任宣传教育科干事,为部队作者写评论,为兵报写约稿,在军报、人民日报、工人日报、中国青年报等发表杂谈、随笔。

酝酿期(1982-1996幸遇两名文学导师和众多文友):1982年底转业到宜昌县委宣传部秘书科上班,接触本地众多文化艺术界人才,并参加各类活动,与朱海生、萧素石、黄世堂、童江南、王平、杜鸿等相识。

1984-1986年考入华中师范学院干部中文专修科,做课堂、图书馆、讲座三份功课,系统恶补文学史、文学评论史、心理学、国民经济管理、社会调查等文学美学社会学经济学知识,为《大学生》写诗评,两篇心理学随笔出版并获大学生科研成果奖。在华师与王先霈老师相识,在宜昌市电视台“家家户户话改革”专题片征文颁奖会上与高三语文老师符号重逢,两位老师便成为我文学之路上最重要的领路人。

1986年至1996年,在县委政研室工作期间,在完成繁杂公文、调研、下乡任务之余,牵头创办《西陵通讯》开辟“西陵风景线”专栏,编发文友稿件,为《宜昌报》和社会刊物写杂谈、随笔稿。先后与胡世全、朱忠运、黄荣久、吕志清、韩永强、刘玉泉、甘茂华、陈宏灿、温新阶、张勇等文友相识,包括你们三兄弟,与校友曹宗国、吴绪久重逢。

1988年担任宜昌县作协副主席,1993年至2012年担任县作协主席,并担任宜昌市杂文学会宜昌县分会会长。此阶段重在学习积累,发表了一些评论、杂文、诗歌并获小奖,因工作关系,不能有更多时间浸润文学,属于创作酝酿期。

起步期(1997-2007跻身网路文学评论之林):1996年11月调任县劳动局局长,2001年末因机构改革提前退休。1996年加入省作协。1997年出版杂谈随笔集《悠游人生》,系统学习散文。接受杨力采访,参加《宜昌日报》《三峡晚报》笔会,与张泽勇、冯汉斌、陈传新等宜昌文友相识。7月上网,在网络文坛与张永久、尚爱兰并称湖北网络文坛“三驾马车”。

1998年由网友天鸟技术支持兴办网络文学批评论坛“问石斋”,长达十年每日开展评稿荐稿和同题小说散文创作活动,编纂“问石斋文集”。2000年与杜鸿等出任故乡网“汉语中长篇”论坛版主,编发“汉语新时代”网络杂志,为漓江出版社征选推荐长篇小说,出版四部。在“问石斋”首发的《对武汉四家联办网络文学研讨会的八点建议》,被欧阳友权写进国家哲学社会科学基金项目和教育部人文社会科学研究“十五”规划课题项目研究成果《网络文学论纲》,把我列为与张抗抗文学本质主义相反的文学现象主义或日常生活美学代言人。同年出版评论集《网上漫语》。

元辰著《网上漫语》(中国文联出版社)

2003年被“网络封虾榜”评为全国108网络人物中的八大文学庄主之一。2004年在荆楚网、长江网与湖北网友谷未黄等湖北文友会合,任新散文、宜昌文友等版块首版,组织大量网络文学活动。同期向胡世全、朱忠运、张永久、杜鸿等学习中短篇小说创作,在《三峡文学》头条发表中篇小说《元氏三雄》、短篇小说《1948年的柳石镇》,《芳草》头条发表中篇小说《猫.虎.人》,在《佛山文艺》发表短篇小说《灰色冬季里的蒙二》。

收获期(2008—2024文学义工精神得到肯定):2007年遭受意想不到的失独之悲,靠文学滋养走出绝境,继续以微薄的努力效力文学。2008年问石斋文学批评论坛须注资注册,停办了。继续在荆楚网东湖社区、本地文学圈参与文学创作交流活动。

在网络与名家施战军、李敬泽、谢有顺、马季、祖慰,广东文友丁力、王十月、欧阳杏蓬、马忠及众多湖北文友相识;与战友张建全、周长定等重聚;为叶新、马季、谷未黄、王晓英、王建福、林深数树、欧阳杏蓬、陈建新、马忠等数十人写评论。

2008年参加中国出版商报的“网络文学十年四人谈”。2009年出版评论集《现场批评》,2015《文艺探索与研究》第8期发表黄叶斌《网络文学批评的理论探索与实践意义——读元辰评论文集<现场批评>》。2015年参加省作协主持的中国作协副主席李敬泽“湖北网络文学调研座谈会”,提交《我所知道的湖北网络文学》;2016年发表《融合、奋进、多彩、期待——2015年的湖北网络文学》《试论网络类型小说提高的必要与可能——以盗墓小说为例》。

2017年参加省作协主持的湖北网络文学研讨会,提交《亲历湖北网络文学20年》。2018年被评为湖北省2017年度“优秀文艺志愿者”。2019年中国文艺评论家协会文艺评论中心、省市区评协领导到家调研座谈,《中国文艺评论》网加编者按发表《为基层的网络的文学现场站台守夜》《童话小说<火鸟羽戈>:构筑励志童话新篇》,转载湖北日报发表的《周凌云<屈原的村庄>:构筑诗意生活图景》。2020年《中国文艺评论》网发表《战“疫”,我不能缺席》。

元辰著《家在三峡》(文化发展出版社)

2021年加入中国文艺评论家协会。2022年《中国文艺评论》网发表《拈笔古心,引觞侠气——李文钊的篆刻艺术》。这一期间完成短篇小说集《麦青麦黄》、散文集《家在三峡》、诗集《雪宴》、评论集《夷陵文学评论1978-2020》的出版,散文集《书香岁月》《心似流水》《七秩烟云》(上下)《百年故园》《修身探艺五百言》,中篇小说集《元家场》(上下),评论集《现场批评续集》,长篇小说《南岳宪》三部曲的创作、整理,伺机出版。

朱白丹:诺贝尔文学奖得主莫言说:“对于文学爱好者来讲,发表处女作是人生当中重大的节日,非常兴奋,这是一种巨大的鼓励”。处女作对一个作家的成长影响很大,您的处女作发表于何时、何报刊?还记得背后的故事吗?

元辰:我的处女作是1970年2月《国防战士》副刊发表的评革命历史歌曲《大刀向鬼子们的头上砍去》的习作。也是我投出的第十篇作品。前九篇为新闻稿,都因按图索骥落后于需要而退稿。但编辑的认真令我感动,每次都有信说明原因,鼓励和指导。能发表和坚持,是编辑的爱心助力。可惜因为后来出国,不能带表明军人身份的报刊书籍,我将发表的处女作和十多篇其他文章寄给一位朋友,回国后无法找回了。

朱白丹:您的祖籍地、现居住地在哪?您对祖籍地、现居住地的评价。

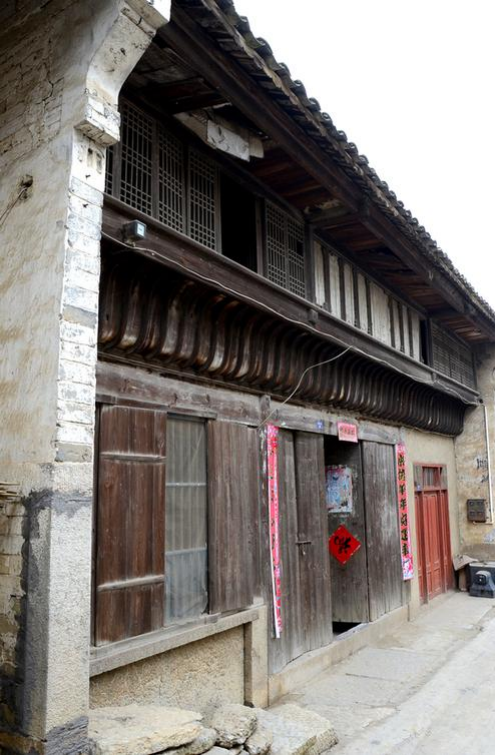

元辰:我出生在宜昌市夷陵区分乡镇桃子园村,今属棠垭。石灰岩山区,在乡二十年,生活十分艰苦。家贫,无藏书,父亲仅上四个月私塾,我小时的学习条件很差,跳“农门”是当时唯一的愿望。

自1976年成家,一直居住在小溪塔。转业回本地,也是因为小城生活方便,离父母不远。

对于故乡的牵心挂肠,在父母归山、自己也老的时候,才显得激动难安。因为回不去了,才知道人的根在幼年经历,心的牵挂在生我养我的地方。

哪怕再无亲人在老家居住,“想见村里每个人”(张建全歌名)的心情还是那样真真切切。

现在居住的社区、小城,已有我近半个世纪的气息,无论它如何突飞猛进地发展,仍然是我梦中宜人宜居的港湾。

朱白丹:著名作家贾平凹说:“人人都说故乡好。我也这么说,而且无论在什么时候什么地方,说起商洛,我都是两眼放光。这不仅出自于生命的本能,更是我文学立身的全部。”故乡是许多作家绕不开的话题,您笔下的故乡是怎样的?

元辰:六十以前我的散文中很少写到故乡,怕浪费资源。六十而后写故乡故土,是抢救记忆。《家在三峡》也是故乡情怀,却是更广义的故乡。

我五十多岁写的系列中篇小说《元家场》和短篇集《麦青麦黄》里,人物、场景有故乡桃子园的影子。七十之前完成的43万字长篇散文,近三分之一写桃子园的山水人物和青少年经历。其中《黄柏河渔人》一章1.7万字,入选2017年湖北省委宣传部主编、长江文艺出版社出版的《湖北文艺大众丛书.网络散文卷》,七十岁左右创作的诗集《雪宴》中《我的大三峡》《水中的木桥》《耳边的歌声》等长诗,既写广义的故乡,也写具体的故乡。

七十岁后,为故乡写的赋有《桃子园赋》《大王岩赋》。建党百年之际,我专门为桃子园创作了20万字的长篇散文《故园百年》。生我养我的小村庄给我无限情思,大三峡给我立身的气度,中外文学经典给我观世的眼光,我必须对故乡有个交代。

朱白丹:对您影响最大的中外作家及其作品有哪些?

元辰:我只能说读得最多也比较喜欢的作家作品,很难说哪个人哪部作品对我影响最大。凡我所读都有正面、侧面或反面的影响。

我读得最多的有《诗经》《楚辞》《古文观止》《昭明文学》,中国四大古典小说、唐诗宋词、戏曲《牡丹亭》《西厢记》《浮生六记》,毛泽东诗词,以及《美的历程》《名利场》《欧也妮.葛朗台》《老人与海》《变色龙》《荒原狼》《红与黑》《钢铁是怎样炼成的》。

元辰喜读的《老人与海》

最喜欢《红楼梦》《老人与海》《荒原狼》《自然与人生》《恋人絮语》《马克思传》《御香缥缈录》,鲁迅的文气,毛泽东的通达,马克思的思辨,陈瑞献的精到,赵鑫珊的博学,王梓坤的科学随笔,康德蒙田卢梭的纵横万里。

无论作家还是评论家,所喜欢的作家作品,必然是一个能够生长的立体网状结构。“上山何必扛着船”(陈敢锋语)就专精来说是对的,但从厚博的角度看,也许正是这只船厚实了创作的基础。

朱白丹:上世纪八十年代文学辉煌,年轻人征婚都有“本人爱好文学”表述,现在文学走向小众,请谈谈您的看法。

元辰:大众对文学热诚追寻是一件好事,他们有权利得到文学的滋润。但是时代变化,可供娱乐的方式太多,离开文学欣赏,乐于快餐文化也无可厚非。且文学虽从民间开始,自屈原之后,却逐步倾向于载道,领时代风骚意气,关国运民生痛痒。这必然属于智者之为。一方面,必须尊重大众的文学需求,尊重大众广场狂欢的权利;另一方面作家应为智者,不能放弃对人类精神走向的把握和引领时代风气的责任而追求读者的数量。在文学的塔尖上,就是一些心怀大众而又不离人类精神走向的小众。我们业余爱好者,虽难以至,却心向往之 。

朱白丹:您阅读文学以外的书籍有哪些?请介绍。

元辰:文学意识、文学素养从哲学史、美学史、科技史、艺术史中来,因而中外传统经典是必须读的。搞文学的不能只读文学作品,还要读哲学、历史、美学经典著作。不读易,不知儒、道、佛何以在中国合流、互补,难以理解中国“儒道互补、圆融贯通”的美学习性和思辨方式;不读西方哲学、美学、心理学,不知西方每一个文学流派背后都有哲学、美学、心理学流派作为支持。除此之外,还喜欢读杂书、闲书,比如武侠修仙、江湖术数、神话传说等等。

朱白丹:您写作是先拟提纲,还是一气呵成,还是反复修改?

元辰:选题立意,酝酿提纲,从容完成。反复比较修改,力求完整成篇。也有写到一半写不下去,便停止或废弃了的。

朱白丹:除了文学创作,您还有哪些爱好?

元辰:练书法,学香道、茶道,听音乐,看美术作品,以养性灵;看拳击、散打、自由搏击、武打片,以坚心志。

朱白丹:请您谈谈对传统文学、科幻小说、影视文学、非虚构等体裁的看法?

元辰:文学的根基只能从传统经典作品来,当代佳作只能作为参考,不足以成为根基。中国最早的文学经典依然是老庄、诗经、楚辞、史记、唐诗宋词等等。西方文学经典主要是十八世纪文艺复兴前后的那些作品,更早的民间文学我不熟悉,近现代获得诺贝尔文学奖的作品并没有把最优秀的作品全部包容,可以参考,必不唯一。科幻小说、影视文学受传统文学方式影响较小,且受科技、市场的影响较大,宜归于类型文学,有条件的作者可以涉足。非虚构的类型很多,报告文学、纪实文学、亲历散文、传记文学都属于非虚构,只要写得好,都可以出现精品。

朱白丹:与您最投缘的文友、作家有哪些?您还保留有与他们通信的手稿吗?

元辰:投缘的文友和作家很多,我敬佩的湖北文学师友也很多。他们一一常驻在我心间,比如符号、王先霈、刘不朽、李华章、刘富道、谢克强、王作栋、陈宏灿、钱鹏喜、高晓晖、蔡家园、张祖慰等等。其余老师、文友,对我帮助也很大,不宜一一点名,不能分出亲疏。网友中我可以举出天鸟、齐格、林进友、欧阳杏蓬、谷未黄、林深数树、王建福、王晓英、黄叶斌、纳寒等等。战友中曾与刘学武合作著文多年,与周长定、张建全在多年之后携手文学路。大部分人一直有联系,时常聚会或网上交流。通信手稿,我只保留有王先霈老师给我《悠游人生》作的序和信。

朱白丹:有一个成语叫“文人相轻”。您认为作家们、作者们应该怎样做到精诚团结、抱团取暖、共同进步?

元辰:从文学社会学的角度看,良好的风气与环境是文学创作蒸蒸日上的必要条件。由小肚鸡肠的“文人相轻”变大度包容的“文人相亲”才是正确的选择。我一直主张和奉行“每一个文学爱好者不分年龄大小、职位高低,都是兄弟姊妹。唯有真诚相待、相望、相守、相伴,才能共同行远。批评要有诚意,平等交流,互为砥砺,不能鸡蛋里面挑骨头。”

朱白丹:您目前的创作情况或计划?

元辰:整理和修改已经完稿的散文、中篇小说、评论、长篇小说集,为出版做准备,整理归集《诗词联赋》《评论元辰》和《元辰文学自述》三本资料集。根据情况安排新的创作。

朱白丹:您对初学者有什么建议?

元辰:真热爱,有自信;参名师,读经典;细分析,善思悟;勤练笔,乐长征;真入道,创精品。

(供图:宜昌市夷陵区文艺评论家协会)