中传云资讯系统

中传云资讯系统山西长城保护员:行走山丘间,平常不平凡

连日降雪,让山西人的朋友圈被浪漫雪景“刷屏”。大雪纷飞中,远在山西省忻州市偏关县水泉镇的高政清却坐不住了。

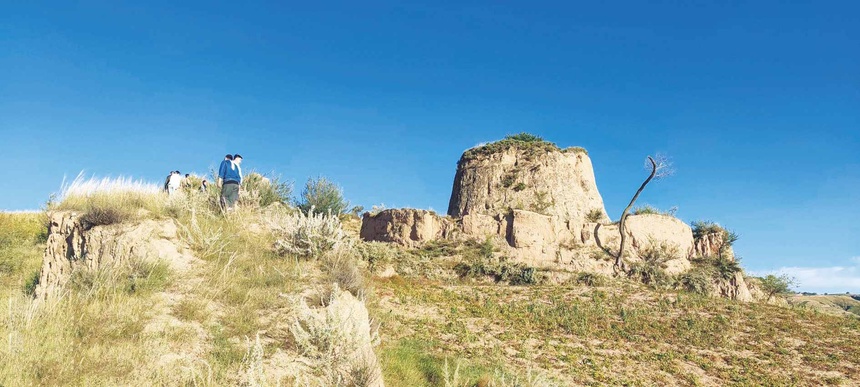

天微亮,他带上水和馒头作为干粮,尝试启动摩托车无果后,只得顶着刺骨严寒,徒步前往他十年如一日守护的地方——长城偏关段。

“这几天雪太大、太厚了,我不放心。”年逾花甲的高政清除了是镇里的文化站站长,也是当地招募的长城保护员。过去,高政清一个人负责着长约30公里的长城段,步行往返要48小时。近来,县里又招募了两位年富力强的村民作为这一长城点段的保护员,与高政清分段巡查,大大减轻了他的巡查压力。

“偏关县长城资源富集,全县共有122名长城保护员。”偏关县文物保护所所长孙军明告诉记者,中国文物保护基金会“长城保护员加油包”前不久落地在此,县里的长城保护员有了野外作业保险,还拿到了急救包、登山杖等长城巡查装备,让冬日巡查多了些暖意。

高政清只是山西924名长城保护员中的一员。在遍布全省8市39县(市、区)、总长1410.06公里的长城点段间,这些长城保护员长年累月孤独行走,共同筑起了长城保护的“最后一公里”。

“窑洞破的能住,衣服旧的能穿,但是长城没了就真的没了。”这群语言质朴的长城保护员大多是长城沿线村庄的村民,有村干部,有羊倌,有归乡养老的退休职工,也有以务农为生的庄稼人。长城保护员,是他们为自己选择的另一重身份。

早在2016年底,山西长城段落核定公布为省级以上文物保护单位比例就已经达到100%。根据实际情况,各地均设置了相应的保护员招募、培训和巡查反馈机制,每周巡查,及时上报。

长城巡护,没有像样的路可走。极端天气、野生动物、不法分子等不确定因素都让巡查工作危险重重。在大同市浑源县青磁窑镇,长城保护员张海涛曾听到林间未知野兽的骇人咆哮,也见过大型猫科动物的脚印。每次巡查都会带着一把斧子防身的他,比起讲述危险,却更骄傲于自己守护的近40年里,这段长城没有发生过一起破坏事件。

在长城保护员的口中,假装镇静报案吓退盗墓分子、站在悬崖边徒手测量城墙、迷失方向后喝雨水解渴、祖孙三代薪火相传守长城……平常的工作中满是不平凡的故事。

巡查长城并非简单走一圈,在高度责任感的驱使下,长城保护员十八般武艺样样精通。朔州市山阴县首名长城保护员尹成武1979年参加工作,在第二次全国文物普查期间,他靠一把皮尺、一根米绳,在高墙上一米一米拉出广武明长城二段和三段5033米的长度数据,与科技发展后卫星遥感测量的5038米仅5米之差。

大同市新荣区堡子湾乡的长城保护员葛淑芳在巡查之余,借用作为得胜堡村妇联主任的便利,组织村里姐妹,把本地的长城文化和保护理念改编成文艺节目在村里演出,被村民亲切地称为“得胜大姐”。

高政清在得知一块石碑被村民捡回家后,反复上门游说,最终说服村民拿出了那块明代万历二十四年有关修长城的残碑,留住了珍贵的实物资料。结合自己镇文化站站长的工作,他写出长城论文、长城故事等30多万字的文章,创作了歌曲《长城情》和大型历史剧《长城魂》。

长城保护是一项长期而艰巨的工作,需要投入大量的人力、物力、财力。多年来,山西实施“文明守望”工程,出台《山西省长城保护办法》,号召更多社会力量参与长城保护,同时进一步明确长城保护员的权利、义务、职责和待遇。

目前,山西省级财政按照每人每天10元的标准,为专职长城保护员发放看护补助经费。市县财政也努力加大文物保护经费投入,如偏关县122名长城保护员中,有65人领的是县级补助。但实际巡查过程尤其是偏远点段的长城保护员,其支出的油费、器材损耗等很难完全被补助经费覆盖。即便如此,所有保护员从未动摇放弃过,他们说:“对于生长在长城脚下的人,长城就是家。”

长城长,长城两边是故乡。沿线村子里越来越多年轻人离开了,长城保护员不走。朔风劲吹的晨曦,这批年纪普遍在50至70岁的长城保护员又出发了,走向人迹罕至的旷野:“等我们走不动了,未来还有人愿意回到村里,继续守着长城吗?”

风给不了他们答案。但近年来随着长城国家文化公园(山西段)和山西省长城一号旅游公路的不断建设,长城沿线的小村落又逐渐“活”了起来,出去的年轻人也在陆续回来,希望在前方……

2023年12月21日《中国文化报》

第4版刊发特别报道

《行走山丘间,平常不平凡》

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓