中传云资讯系统

中传云资讯系统艺术 | “文以载道 画以载意”——董永智文人山水画展北京开展

4月24日,“文以载道 画以载意——笔墨丹青·董永智文人山水画作品展”在《中国美术报》艺术中心开展,展出了董永智自2012年以来所创作的不同时期的代表性山水画作品39幅,全面展现了其十年来的艺术创作面貌。

中国国家画院院长卢禹舜,中国美术家协会副主席徐里,中国国家画院副院长徐涟、于文江,中国国家画院艺术家范扬,中央电视台书画频道董事局主席王平,中央文史研究馆书画院研究员、北京市文史研究馆馆员张广志,中央美术学院人文学院副院长黄小峰,《中国美术报》社社长兼总编辑王平、副社长张苑,中国国家画院山水画所副所长王跃奎,首都师范大学美术学院副教授任军伟,《中国美术报》社副总编辑冯知军、副社长李回源,华天集团艺术中心总裁陈铁英,作家沈思源,艺术家李铁民、马学军等嘉宾参观了展览。

董永智,字笔墨丹青,号胶东太平逸人,作家、画家、诗人、文学艺术评论家,烟台市作家协会副主席。2012年开始潜心探索画画。2021年,进入中国国家画院卢禹舜导师工作室山水画高研班及中央美术学院中国画基础造型研修班学习。此次展览被艺术家看做是对以往艺术创作的一次回头看和总结。这些作品着重从人文情怀、思想境界和艺术生动性上做探讨,在灵魂鲜活、生动、感人上下功夫,尽力做到诗、词、文、画、意相交融。在董永智看来,西画写形,故有目击应形之说;中国画写意,目击而应相。中国画的精妙源自骨,骨生津,津生汁,汁生液,液生气,气生质,质生韵,韵生境,境生意,意生神,神生相。相者,大爱人生和家国人文情怀、思想境界是也。

正所谓文以载道,画以载意。此次展览的主题由中国国家画院院长卢禹舜题写,卢禹舜表示:“作为文艺工作者要文以载道,弘扬时代旋律,承担社会责任,把创作实践与国家事业紧密联系在一起。作为画家,要具备综合修养和能力,才能把这个真实世界表达出来,这样的画作才能够载意。董永智深厚的文学修养与艺术理念相融合,形成了独特的绘画风格。董永智是作家里的一位优秀画家,也是画家里的一位优秀作家。”

徐里评价说:“董永智通过文学和绘画进行实践创作,并对传统文化进行了深入的研究。在此基础上,他将天人合一的哲学理念运用在创作中,表达了中国文人山水画的意境精神,给人耳目一新的感受。”

“作为卢禹舜导师工作室山水画高研班的学生,此次展览也是董永智在中国国家画院学习成果的展示。作为一名作家,董永智对中国传统山水画有着深入的研究,这也体现在他的作品中,从中我们可以感受到其丰厚的文化底蕴和文学修养。”于文江说道。

在中国国家画院艺术家范扬看来,“此次展览主题由‘文以载道,歌以咏志’转换而来,其中既有传承,又有延续,这也是董永智艺术创作的时代意义。从作品角度来看,董永智通过气象壮阔的大山大水,并汲取宋人山水的精神,为大家呈现出一种千岩竞秀、万壑争流的气象。”

中央美术学院人文学院副院长黄小峰从文人画的角度阐释了董永智的创作,“董永智的创作在看似平淡简率的技巧里,灌注了诸多思想内涵,构建出极具清新意味的非实景山水。董永智这种以作家身份创作文人画的尝试非常有意思。”

王平眼中,董永智是一个潇洒自信且有文人性情的人。“作为一个以文字见长的作家,他的艺术创作与其他画家不同,他敢于想象,诸多奇思妙想总给人意想不到的感受。”

对于展览主题,沈思源认为:“对艺术家来说,‘道’即表示正道、正气、正义;‘意’则寓意心中的意念、意识和画中的意境。人类与自然和谐共生、天人合一是董永智心中的美好意愿,他以山为骨肉、以水为血脉、以草木为毛发、以云烟为神采,展现了心中的名山胜景,给人以气势磅礴、华彩万千的感受。”

用艺术语言符号诠释文以载道、画以载意的精神内核。对于董永智而言,要做一个成功的画家,就必须孜孜不倦地研究中国传统文化,这也是一个成功画家提炼作品内涵的源泉所在。”中国画的意义在于展现艺术家的大爱人生、家国人文情怀和思想境界,正所谓‘文以载道,画以载意’。”董永智说。

艺术家简介

董永智,字笔墨丹青;号胶东太平逸人。作家、画家、诗人、文学艺术评论家,烟台市作家协会副主席。1963年出生于山东省荣成市。1989年开始发表文学作品,迄今发表、出版长篇、中篇、短篇小说和散文、诗词、评论共计300余万字。主要作品有长篇小说《灵光》《弹出轨道的碎片》《冰与火》《穿越心牢的放飞》、中篇小说《回归》等及短篇小说《冷》《雾》《幻》《归》《影子》《请评委亮分》等。

曾多次获各类文学艺术创作奖。中篇小说《回归》获烟台市文学艺术创作优秀奖;长篇小说《穿越心牢的放飞》获烟台市文学艺术创作精品工程奖;长篇小说《灵光》获烟台市文学艺术创作一等奖;长篇小说《弹出轨道的碎片》获烟台市文学艺术创作一等奖,中国作家协会和《文艺报》联合举办的“中国作家二十一世纪文学论坛”评奖活动二等奖,中国艺术研究院“共和国社会主义文学艺术五十年研讨会”一等奖。

2012年提笔作画,2013年在烟台美术博物馆展出,在胶东艺术界引起了轰动。2015年,在烟台画院举办山水画新作个展,获得胶东艺术界广泛好评。作品在传统基础上有创造,形成自家风貌。

部分展出作品

董永智 清风古雅品自高 68cm×138cm 2018年

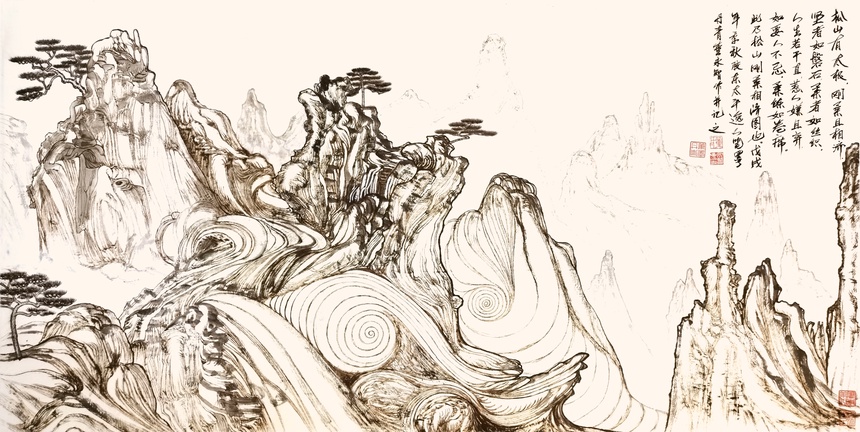

董永智 松山有太极 68cm×138cm 2018年

董永智 通向智慧的路 89cm×67cm 2019年

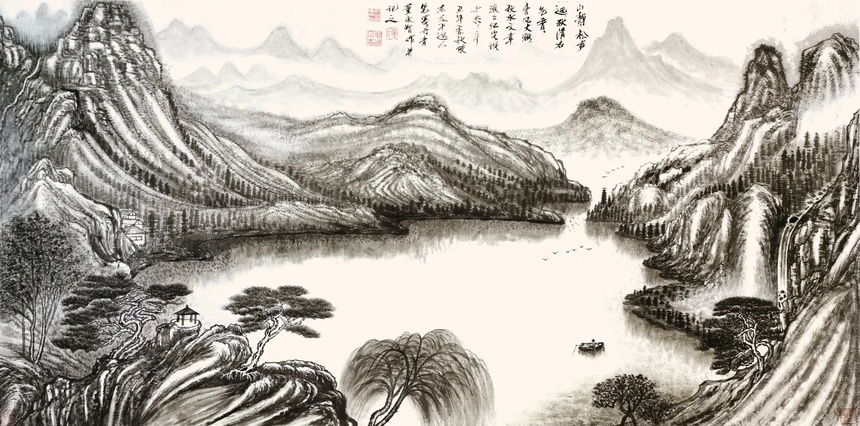

董永智 山静松声远 68cm×138cm 2021年

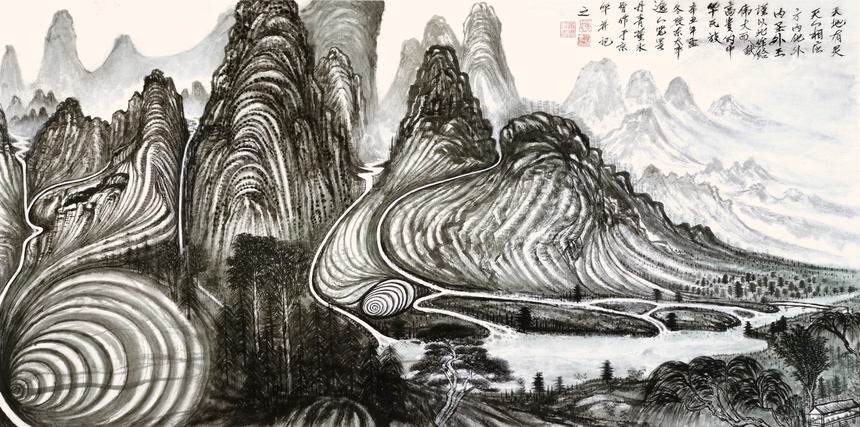

董永智 天地有灵 68cm×138cm 2021年

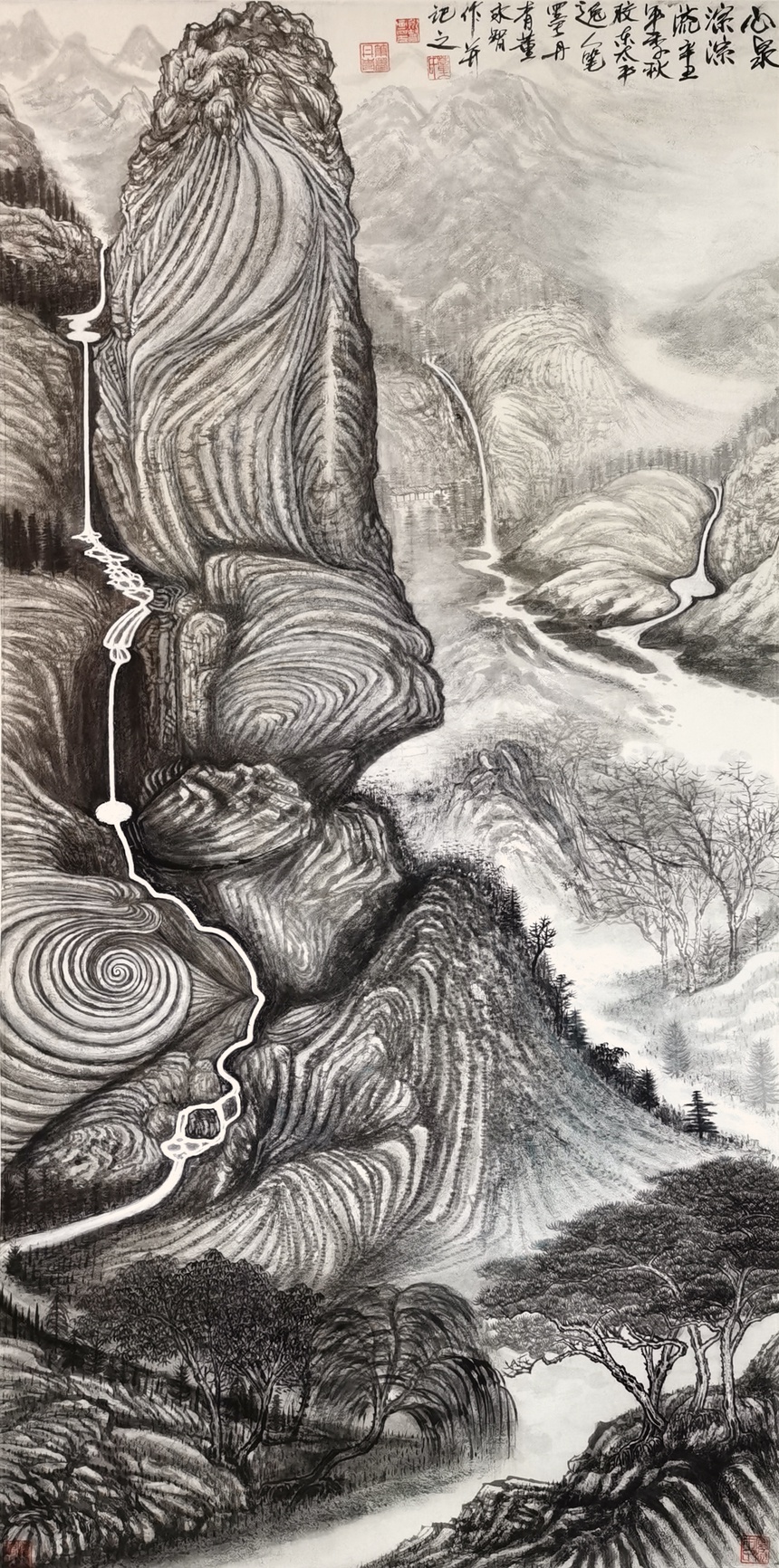

董永智 心泉淙淙流 138cm×68cm 2021年

(图片由主办方提供)