中传云资讯系统

中传云资讯系统文化和自然遗产日 | 山东济宁开展文物保护系列宣传活动

为迎接2023年“文化和自然遗产日”,充分展示文物保护利用取得的新进展、新成效,山东省济宁市策划开展了一系列内容丰富、形式多样的宣传活动,推动文化遗产走进社会、走近社会公众,进一步提高全民文化遗产保护意识,不断增强民族自豪感,坚定文化自信自强。

5月29日,济宁市文物保护中心联合嘉祥县文物旅游服务中心举办了“中国古代金石传统”专题讲座,拉开了全市2023年“文化和自然遗产日”系列活动的序幕。讲座邀请了山东博物馆副馆长、研究馆员,中国汉画学会副会长杨爱国授课。

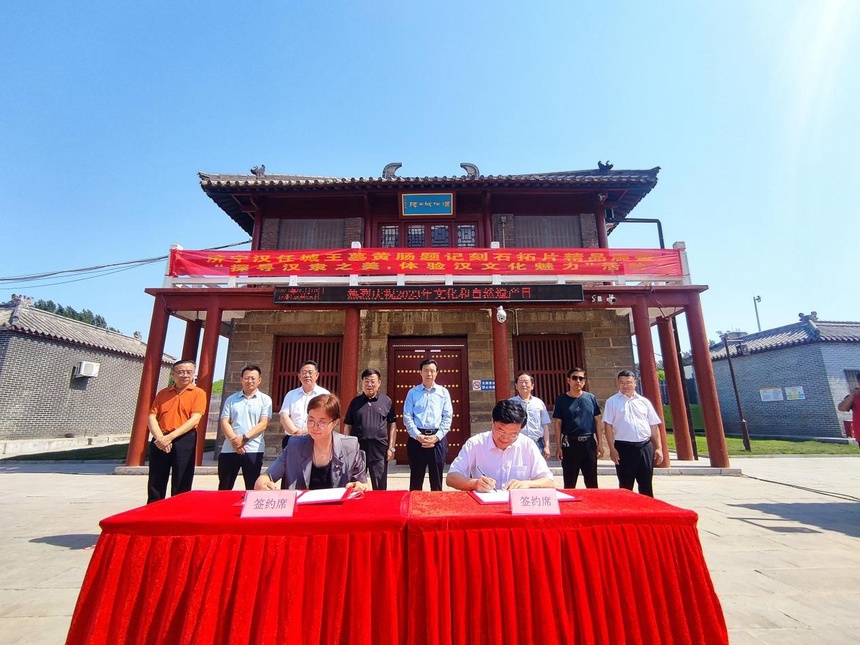

6月10日,“济宁汉任城王墓黄肠题记刻石拓片精品展暨探寻汉隶之美,体验汉文化魅力”活动举行。本次活动由济宁市文化和旅游局、济宁市文联、山东理工职业学院文化旅游与艺术学院主办,济宁市文物保护中心、济宁市书法家协会承办。市文学艺术界联合会党组书记、主席张作昌,市文化和旅游局党组成员、副局长徐伟,山东理工职业学院文化旅游与艺术学院院长、山东省书法家协会副主席、济宁市书法家协会主席谢长伟,济宁市书法家协会顾问、艺术评论家王立强,济宁日报社编委、文化周末部主编成岳,济宁市公共卫生医疗中心副院长吴福仓,中国书法家协会会员、济宁市书法家协会主席团委员刘磊,山东理工职业学院文化旅游与艺术学院党支部书记杨培决出席活动。济宁市文物保护中心主任王莉主持活动。

徐伟在致辞中指出,文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是祖先留给我们的宝贵财富,是国家、民族文化软实力的重要资源,是民族精神、民族情感、民族凝聚力和向心力的有机组成部分,是推进文化自信自强的深厚根基。济宁是中华文明的重要发祥地和儒家文化发源地,历史源远流长,文化遗产资源丰富。这些文物资源是济宁市深入推进文化“两创”的重要支撑,是打造“全国一流文化名市”的宝贵资源。他介绍,萧王庄墓群一号墓是东汉早期规模宏大的一座诸侯王墓,于2006年被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位,该墓葬出土文物十分丰富,特别是出土的汉代题记刻石782块、汉字4005字,是迄今为止世界上保存黄肠题记刻石数量最多,涉及汉代隶书文字最多的地方,是黄河流域重要的文化遗存,是华夏文明的重要物质载体。此次举办“济宁汉任城王墓黄肠题记刻石拓片精品展暨探寻汉隶之美、体验汉文化魅力”活动,就是要让广大市民群众体验汉文化的精髓,感受汉代书法艺术的魅力,更好地推动文物走进社会,拉近文物与广大群众的距离,动员全社会积极参与文化遗产保护。

“济宁汉任城王墓黄肠题记刻石拓片精品展暨探寻汉隶之美、体验汉文化魅力”活动依托汉任城王墓黄肠石题刻,共展出题记刻石拓片等100余件展品,将古代文字以最接近历史原貌的方式呈现出来,实现了文物与艺术的完美组合,凝聚为“古今融汇”的新型艺术品。精品展有力表现了汉代文字艺术的精髓,展示了汉代陵墓制度、文字发展演变等厚重的文化底蕴,受到在场嘉宾和广大观展群众的一致好评。活动现场还推出了古琴演奏、投壶、临摹书写等活动,让广大社会公众和青少年近距离体验先人留给我们的文化瑰宝,吸引社会公众和广大青少年积极参与文化遗产保护。活动期间,济宁市文物保护中心与山东理工职业学院文化旅游与艺术学院成功签署战略合作协议。双方将本着“资源共享、优势互补、长期合作、共赢发展”原则,将在平台建设、人才培养、课题研究、学术交流等方面开展合作,共同开展文化遗产保护研究和人才培养,助力济宁市文化遗产保护事业高质量发展。参加活动的还有中国书协、省书协、市书协的知名书法家,市公共卫生医疗中心医护人员代表,山东理工职业学院学生代表,萧王庄村民代表以及市文物保护中心文物工作者。

据了解,济宁市各县市区围绕2023年“文化和自然遗产日”主题“文物保护利用与文化自信自强”,先后组织开展流动博物馆进社区、在线赏游、传统礼乐、文物讲堂、临时展览、书法展、研学活动、短视频拍摄打卡、文物法律法规宣传、文物知识宣传等20余个“文化和自然遗产日”线上线下活动,集中展示济宁市新时代文物保护利用和文化遗产保护传承取得的新成效,进一步推动文化遗产走入生活、走近群众,使文化遗产更好赋能美好生活,有效增强人民群众的获得感、幸福感。

(济宁市文物保护中心供图)