中传云资讯系统

中传云资讯系统书画|一架牧歌兼离愁——略谈冯建辉的国画艺术

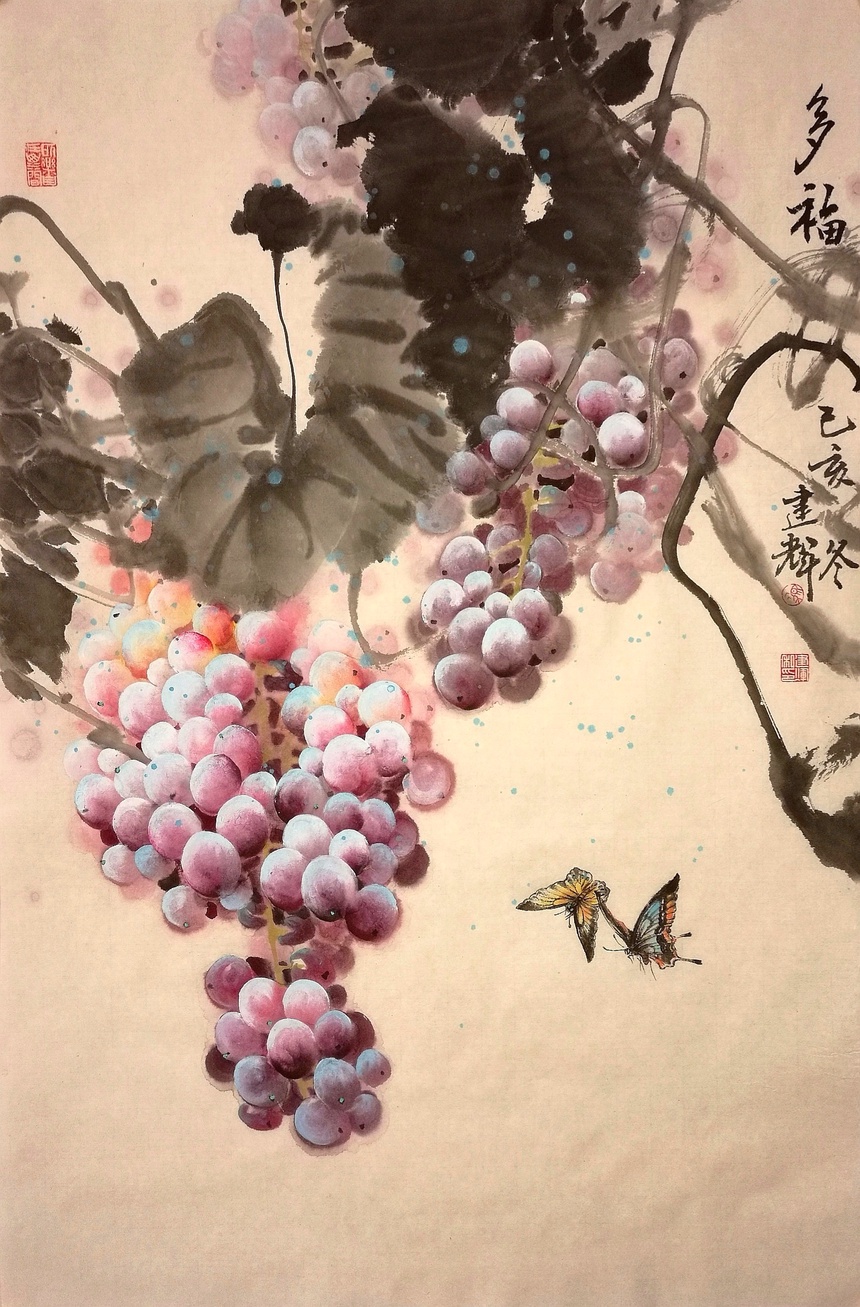

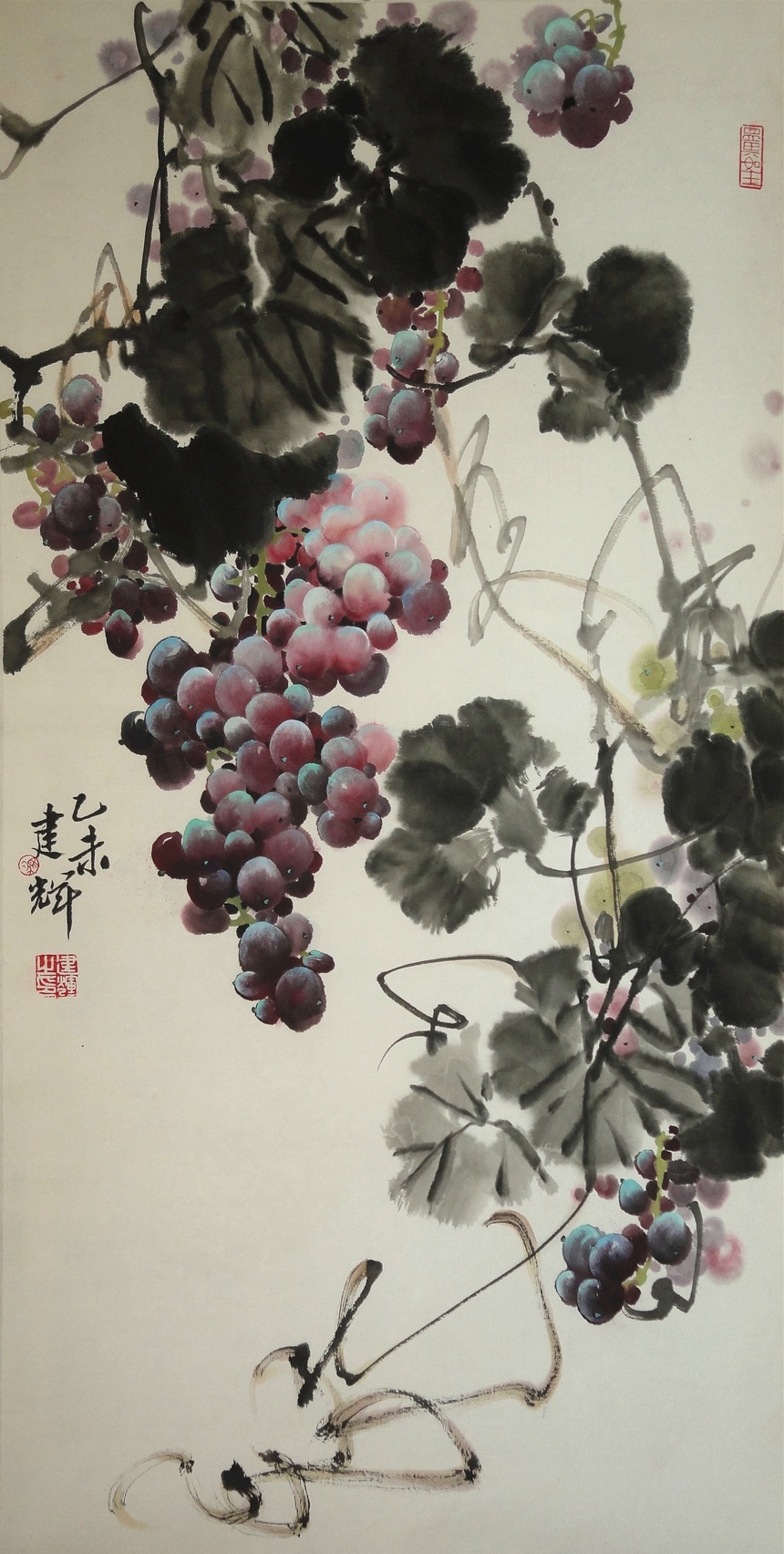

绘事虽余事,确乎最敏锐的文化形态之一,包含冷暖自知的人生体验、莫逆于心的砚边心语,可以托起人性的高度,直面和承荷岁月的悲欣。之所以会被建辉的画击中,实在是他笔下的工笔兼写意的葡萄,勾起了我对生命的无尽怀想与追忆。如狮鬃扬起风意,一瞬间,田园牧歌在建辉用笔墨种植的记忆之梗上,一串串、一架架地复活。

初观建辉的葡萄作品,隐含无限的青春物语。井饮田食、崇尚自然的建辉,幼时便有了深深的绘画情结。建辉属于七〇后,成长于思想、文化、艺术、音乐都在陆续解禁的改革开放初期。“是谁在默默地呼唤,激起了心中的波澜”,粗粗学会在柳梢叶影里留意月光的年纪常是人生最忆。正是在这样的年华里,建辉表现出了对线条语言的天生敏感。铅笔描摹,人物花鸟皆入画中。学堂时代,美术课成了建辉的最爱。他的国画《钟馗》曾获得全县绘画第一的好成绩,轰动一时。引得只知闲庭看花的武陵年少几许艳羡,学校称他为“文艺人才”。而一派天真烂漫到底的建辉不骄不躁,只管沉迷于他的线条和色彩语言世界里。

时光流逝,时代进步。无论是当初的石门美校求学时期,还是后来的河北工艺美术学校时代,抑或之后的工作创作生涯,总之在建辉的绘画生命历程中,葡萄绘画一直是一座“海雾半开处唤人近岸的灯塔”。石门美校三年,雕塑家孙宏伟给了他绘画知识的专业性指导,这种类似于私淑授受式的关爱,令他至今不敢或忘。在河北工艺美术学校,建辉又得到花鸟画家谭宝泉先生(已故)的垂爱,一招一式,传技授墨。观谭先生所画之葡萄,水墨淋漓,流风余韵中别是一种况味。潜移默化中,建辉对葡萄情有独钟。作为日课,他搜集了大量关于葡萄的绘画资料,吸收各家之长来充实自己的创作。又通过写生,观察葡萄的生长习性和结构特征,创作了不计其数的葡萄作品。建辉发现,“葡萄”这个题材最能把中西绘画语言糅合在一起,最能跬积中西人文精神面貌与气象。此时,建辉的绘画,从一般叙事性的笔墨开始向充满问题意识的笔墨过渡,洵为可贵。

再观建辉的葡萄作品,有着独特的造型语言和审美品格,他营造的是一种精神与艺术的生态。从侍笔侍墨的学徒到鲜活而独立的画者,建辉表现出了艺术家对于自己那超自然的创造力付诸笔墨表达的热望。建辉从事多年的群文工作,十分琐碎,可他从不肯停下手中的画笔。他与油画家鲁树凯先生(已故)结识多年并为忘年之交,在鲁先生的悉心指导和影响下,他的葡萄作品,运用三维空间的明暗变化,采用一种类似于古典油画的绘画技法,色墨相糅,水乳交融。而枝叶却以中国的传统水墨来表现,也就是平面化的黑、白、灰,淡远飘逸中不乏凸显一股剽悍的藤蔓钻进窗台般的生命力,衬托得串串葡萄天然晶莹,不见斧痕。在追求自然、真实、灵动、雅俗共赏的路径中,建辉反复实践,切磋琢磨,他不想沉睡在前人泥古不化的怀抱里,自我陶醉于一个画匠的笔墨任性挥洒,他要努力寻找属于自己的艺术面貌。而近些年来,他又受教于当代著名花鸟画家贾广健先生门下,悉心学习中豁然领悟西方文化的关键在于专,而中国文化的肯綮在于通,人一旦在内心深处得到顿悟,“则行往坐卧,无非是道,纵横自在,无非是法”,这是来自禅宗的哲学要义。所以,在中国传统文化的滋养下,他的那份被宣纸味托起的田园花鸟笔墨中,硬生生逃出一段超越与清芬,赊出一段立体的乡愁来。建辉有长期形成的读画习惯,他认为临摹太过死板,缺乏自由发挥的空间。对于临摹,掌握其大意及基本艺术规律即可,绘画眼界的高度决定画家作品的格调与品位。正是这样的艺术感悟和写实主义路线,使得建辉的画风真实而不造作,笔墨酣畅而不放纵,构图饱满而不失空灵,色彩艳丽而不庸俗。

又观建辉的葡萄作品,画品即人品。人品的成败关乎画品的成败,在浓烈劲涩、灯红酒绿的时下,画坛如果需要呼唤真正的“王者归来”,艺术就绝非放到碗里的现实搭配,更不能成为人生“钱途”和仕途竞赛中的“陪太子读书”,艺术需要一份诚朴和孤独,需要一份勇于从不胜寒的高处发掘出的赤子真心,需要大体量的“画外功”。建辉为人处世坦诚而不自负沾沾,他是行止低调而内心明白的那种人,或许,在现实中有了大沉默,才会在艺术上有大动作。建辉多年来“涛声依旧”,笔墨为锄,种植着自己的葡萄园林,尽管脚步仍有几分青涩,距离愿望和梦想的达成还有些遥远,可没有深情,哪来的执着?没有执着,又何来的看破?建辉的画体现了一个思考者对世态人心的观察体验,更是一个心中有着万千丘壑的艺术家心灵世界的坦陈。

三观建辉的葡萄作品,眼周时时有余温在绕,往事浓淡,心境慈柔。仿佛起风的湖面般明暗初定、光泽流转的现实苦闷与梦想,一笔一画,曲尽人情,着实令人不忍触碰。可以说,建辉的所有人生节制、岁月深浅都深切表现在这一架立体的牧歌与离愁中。

(图片均为艺术家的作品,由艺术家提供)